提到「真菌」,你腦海中第一個畫面是什麼?是餐桌上美味的香菇、杏鮑菇,或是中藥行裡的靈芝、冬蟲夏草?這些都是我們日常生活中,因為食用或藥用需求而相對熟悉的種類。它們有的可以直接在市場買到,有的則透過生物科技的加持,以膠囊、飲品或是抽出物的面貌出現在我們面前,在廣告加持下,一般大眾也非常熟悉。

然而,一旦我們踏入真正的森林,真菌就彷彿變成了「角落生物」。農業部林業試驗所的傅春旭研究員,一位長年埋首真菌研究的學者形容:「大自然中的森林真菌,即使再大型的真菌、所謂的菇類,也都只能算是角落生物,因為這些菇類,都是低調、安靜地窩在各自的生態環境中,如果沒有特意觀察,不太能勾起路過民眾的視線,但是一旦人們觀察到了,一定會感到十分驚艷。」

為什麼我們平常不太認識森林裡的真菌?

這種「不熟悉」其實和我們的飲食習慣有關。傅研究員解釋,台灣的環境滿特別,雖然菇類的種類非常多,但不像歐洲國家或是中國雲貴地區的民族,有食用野生菇類的習慣,這些習慣會讓民眾從小耳濡目染,去熟悉及利用這些大自然的珍饈。傅春旭研究員笑著補充:「因為如果不熟悉,那就準備付出食用後的代價——中毒。」所以,許多森林裡的大型真菌,雖然對生態系統至關重要,卻因為不常出現在我們的菜市場或藥材舖,而成了被忽略的居民。

森林裡的真菌世界遠比我們想像的更多采多姿,有些甚至帶有致命的危險。例如,外型火紅亮麗的「火焰茸」,長得像是常入藥使用的冬蟲夏草,但它卻是世界上毒性極其危險的菇類之一,只需要微量就可以令人中毒,在日本是最常被誤食而致命的毒菇。

圖說:只需要微量就能致命的火焰茸。圖片來源:傅春旭

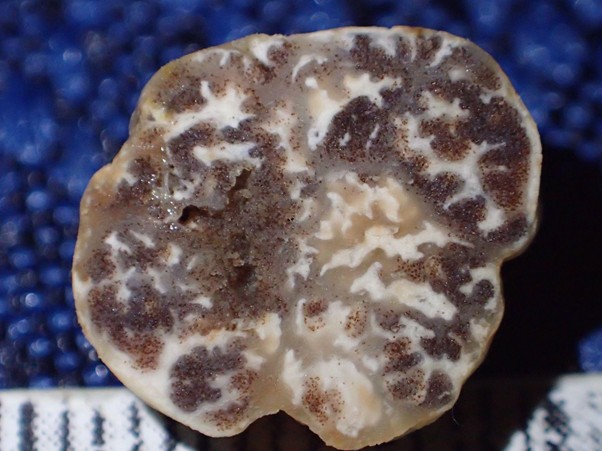

另一方面,臺灣的森林也藏有珍稀的寶藏。像是「深脈松露」,這是一種在地底下挖掘出來的台灣原生白松露,是一種與松科樹木根系共生的地下真菌。傅研究員指出它的獨特之處:「一般松露都是生長在石灰岩地區,適應偏鹼性的土壤,但我們台灣的深脈松露,卻是在酸性的土壤中出現,是獨一無二的存在。」這些特別的真菌,無論是有毒還是珍稀,都展現了真菌多樣性的一面。

圖說:深脈松露是地底下挖掘出來的台灣原生白松露。圖片來源:傅春旭

科學家如何調查與鑑定森林秘客?

要搜集森林裡的秘密圖鑑、完成森林真菌地圖,便需要進行森林大型真菌的調查。森林中的真菌有其不同的生態棲位,大致上分為三個類群:寄生、腐生及共生。寄生是藉由生活在另一生物的體內或體表,以獲取能量生存;腐生扮演著分解者的角色;共生,則是兩種生物共同依賴生存。這三類群的真菌大致上和植物有高度的相關。

傅春旭研究員說明,在調查森林大型真菌時,雖希望能夠更全面,但是又沒辦法像植物一樣以樣區的設置來進行調查,「穿越線調查法」或許比較務實些。所謂穿越線調查法,是在調查區設置一條直線,沿線定點觀察並記錄生物的種類與數量,用來了解其分布與環境變化關係的調查方法。

調查工作並不簡單。辨認一種真菌,就像是偵探辦案,需要多方面的線索。傅研究员的團隊,就運用了結合傳統形態觀察與現代分子技術的方法,大致可分為三步驟:

1. 巨觀形態觀察: 首先是外觀的觀察描述及鑑定工作。研究人員必須發揮看圖說故事的能力,透過外型的觀察及描述做初步的分類工作。

2. 微觀結構分析: 接著是顯微結構觀察。利用解剖、切片的方式以解剖及光學顯微鏡,搭配各種染劑反應,來作為巨觀判斷的佐證。

3. DNA序列鑑定: 最後,抽取DNA進行DNA序列的解序工作,解序工作完畢後進行比對及建檔工作。

傅研究員也分享了鑑定上的挑戰與研究計畫中的經驗:在實作過程,便需要該領域的學者專家帶領同仁一步一腳印地來進行。在傅春旭研究員主持之《氣候變遷對森林真菌族群之影響》研究計畫中,2013到2018年間,台灣松露資源的調查中,面臨的問題是只靠現代科技的DNA,是沒有辦法完成調查及鑑定工作的。「如果抽取DNA進行定序比對,在NCBI的資料庫中比對出100%相似度的物種,或許可說是同一種的物種,但是如果是98%或是92%的相似度,就可能是類似,但有時候是連參考的價值都沒有。」鑑定工作並非總是一翻兩瞪眼,有時會遇到模糊地帶,需要分類學家更深入的研究和判斷。

真菌研究帶來了哪些發現與啟示?

在傅春旭研究員主持的《氣候變遷對森林真菌族群之影響》研究計畫中,團隊經過長達4年的重複調查(2013至2018年),發現了不少現象。傅研究員指出:「在這段調查期間,我們認為了不少物種消失了。這種消失或許可說是氣候變遷的影響,但是否僅只是大環境的氣候變遷,背後緣由值得深入探討。」

同時,調查中也有令人振奮的發現:「不過,卻也發現了不少新出現的物種,包含台灣新紀錄的物種或是新種。」這些「新增種」或潛在的「新種」的發現都意義非凡。它們不僅豐富了台灣的生物多樣性名錄,更重要的是,每一個新發現的物種,都可能在生態系中扮演著獨特的角色。

這些辛苦採集、鑑定的真菌資料與標本,團隊一步一腳印的調查成果,是開放資料,供大眾可以查閱,包含這些菌類的照片、標本及DNA的序列。不過,團隊保存下來菌絲卻是活生生的生物資源。傅研究員提到:「團隊所保存的400多株菌株,或許這在這個世代沒有發現用途,但下個世代呢?」這些菌株的培養保存本身就是一件非常有挑戰性的工作,主要以「繼代培養」及「無菌水保存法」進行保存工作保存。因真菌只需要最低限度的養分便能存活,後者「無菌水保法」,便是將切塊菌株放入裝滿無菌水的試管的保存方式。

對於所保存下的菌株,目前為了擴大這些珍貴菌株的應用,已經將松露的菌株、靈芝、假芝、桑黃、蜜環菌、東方栓菌、蘭菌及血紅蜜孔菌等菌株進行技術移轉工作,讓這些菌株能夠在業界發光發熱。但是這僅是佔所收集到菌株的少部分,這些菌株未來如何應用,需要更多各方面的研究學者及專家的投入。

臺灣真菌研究的未來與展望是什麼?即便是不起眼的真菌,也值得花力氣去認識與保護

傅春旭研究員坦言:「長遠來看,台灣真菌的研究應該很具有潛力。」

近半生投入於真菌研究的傅春旭研究員,即使已屆退休,仍對真菌研究的未來充滿期待。他說,看似不起眼的真菌,或許是許多問題的解方。「在上個世紀初真菌所產生的抗生素不就是解救了許多人寶貴的生命嗎?甚至應用到了在現在。當我們說這東西『沒有用』,往往都是不知道該要怎麼用這東西的簡要而粗鄙的說法。」

他的期待很純粹:「物種一定有他的作用,只是我們還在尋求解答而已。團隊所保存的400多株菌株,或許這在這個世代沒有發現用途,但下個世代呢?我們不希望有用的物種,在我們這個世代,還不知道用途就消失了。」這份對未知生命價值的尊重,以及對後代負責的態度,正是科學家精神的體現。