一架無人機,正靜靜飛過高麗菜田,即時回傳作物的生長影像。事實上除了無人機,諸多科技都能應用於農業,協助經營者面對各種挑戰。然而,引進單一高科技設備與整體的「數位轉型」之間,存在巨大的鴻溝。從單點的科技應用,到全面的系統性變革,將如何影響農業的未來樣貌?

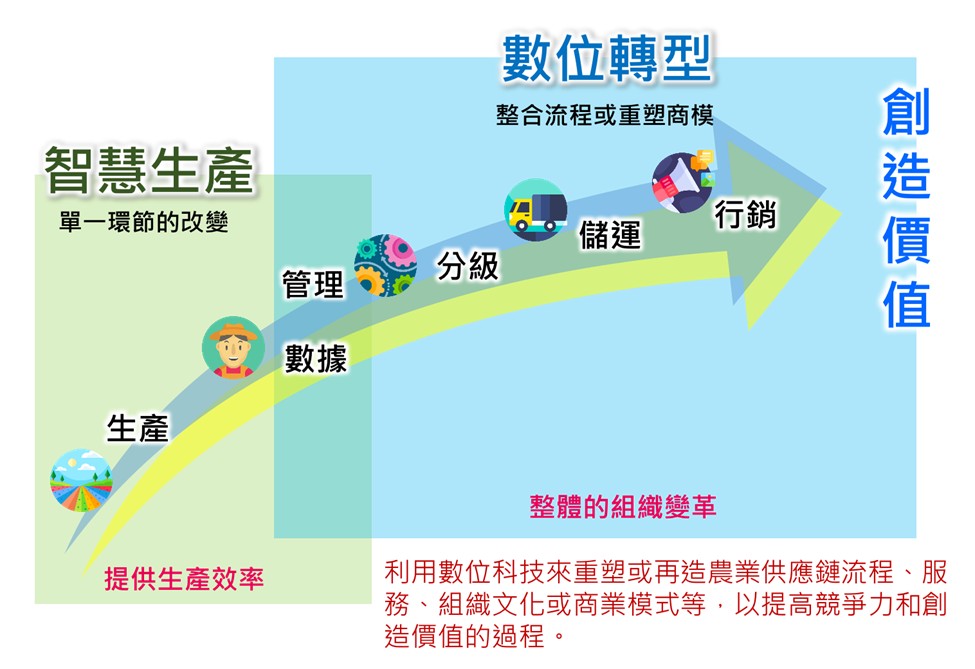

圖說:從單一環節的智慧生產,到全面整合重塑的數位轉型。圖片:洪子淵組長提供

經營數位時代的農業

光是單一項目之零星應用,並不能算是「數位轉型」。考量農業整體的供應鏈,數位化不只能介入單一環節。從源頭的生產、取得數據、管理,到產品分級、儲運,以及後期的行銷,都能導入數位科技加以改善,重塑或再造農業供應鏈流程、服務、組織文化或商業模式,以提升競爭力,創造服務價值。

各式各樣的農業商品,都源自實際生產農產品的農夫。財團法人農業科技研究院產業分析組洪子淵組長舉例,如今有許多科技能夠用於農業生產,實現「智慧生產」的目標。例如日本的青椒自動收割機器人、高麗菜自動採收機,瑞典的自願式擠乳機器人系統等等。科技能夠優化養殖與種植過程,也節省日益短缺的農業人力。

與過往的農業機械化相比,智慧生產時常會結合不同類型的科技,也有機會滿足多重目標。例如美國 Root AI 公司開發的高速採摘機器手臂,能夠協助採收小番茄,除了使用自動化的機器手臂,還加上 3D 視覺辨識,可以即時偵測成熟度,讓機器手臂選取正確目標。雷射除草機器人則結合影像辨識、GPS、人工智慧控制雷射、自動駕駛技術,滿足精準、快速、大面積的除草需求。不但能節省勞力,日夜工作還可以縮短時間,更能取代除草劑,提升食品安全與環境健康。

現今臺灣農業,有機會導入的科技項目很多。例如無人機農具,可以遠端即時監控農作物,達到巡檢、防治的目標。環境感測器可以感知環境變化,轉譯為有用的資訊,在需要精準控制環境條件,即時灌溉、升降溫的智慧溫室中使用。而近年流行的人工智慧,也能用於病蟲害預警、預測生長、自動化採收機器人等用途。

圖說:一部分農業部優先推動的農漁產品項目。圖片:洪子淵組長提供

持續面對挑戰,創造轉機,尋找農業的出路

話說回來,農夫本來就會種田養魚,為什麼要追求數位轉型呢?畢竟農夫的專業是農業,並不熟悉科技。投入數位科技,不但要投入心力、金錢,更有失敗的風險。

所有轉型,都有被動與主動的理由。讓我們暫時跳脫現代科技,穿越回到農業萌芽的時代。當時人類還不會種植農作物、養育牲畜,依靠採集與狩獵取得資源,要完全轉型為農夫,難度其實相當高。

古代人之所以克服困難轉職為農夫,或許是主動為了提高生產效益,創造競爭優勢;也可能是被動面臨環境變動等危機,只能求變求生存。我們也不能忽視,轉型成功的人們順利活下去,卻也有不少人慘遭淘汰。

現代農夫們依然面對各式各樣的危機,有些直接是農業本身,還有些則是社會整體的間接影響。例如 2022 年起持續數年的烏克蘭與俄羅斯戰爭,導致全球供應鏈緊張,大幅衝擊能源與糧食產業。2020 年起的 COVID-19 全球大瘟疫,造成大量工廠停擺、物流中斷。不過危機也可能是轉機,病毒肆虐的全球疫情衝擊下,強迫傳統產業重置,成為數位轉型的重大推手。

即使只是被動因應外在環境的壓力,長期下來,臺灣農業也必須數位轉型,這卻不是容易的任務。根據農科院 2025 年初的調查與整理,臺灣農業經營者超過 60% 認為必須數位轉型,卻也有超過 55% 並不熟悉。細看調查結果更發現,投入資源與人力的整體意願偏低,最重視的項目為行銷和銷售,至於生產、人事、研發、財務則不太熱衷。實際上,預算有限、缺乏合作夥伴、缺乏專業人才、員工抗拒等因素,都是轉型會面臨的障礙。

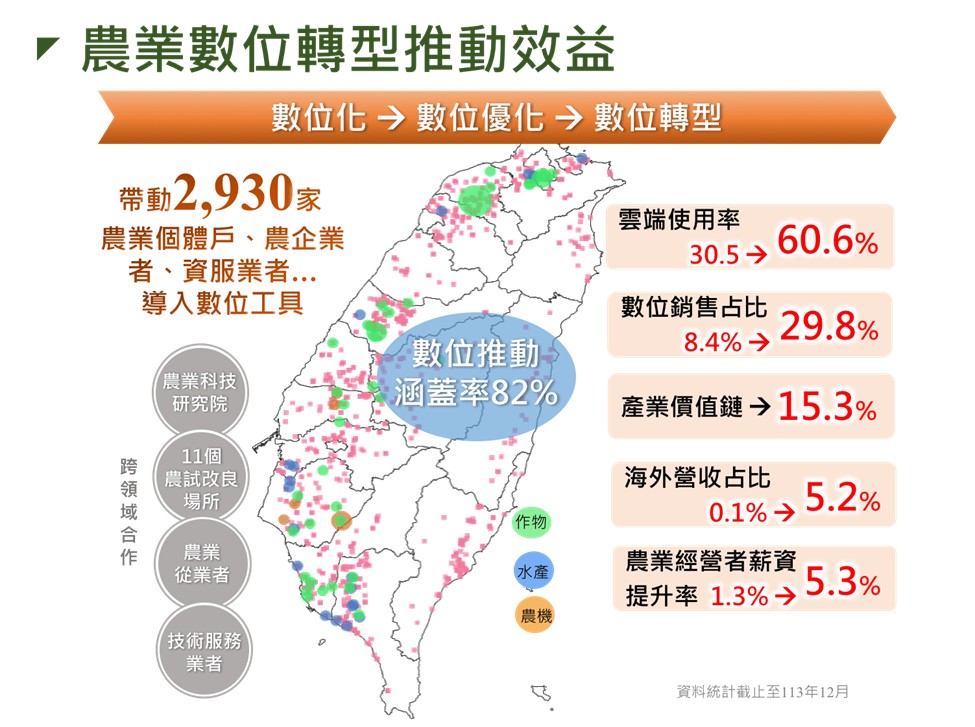

日本、韓國、新加坡等國家,政府都投入資源協助農業轉型。臺灣也不例外,在數位發展部統籌之下,攜手經濟部所屬的商業發展署、產業發展署、中小及新創企業署,以及國家科學及技術委員會、衛生福利部、原住民族委員會、客家委員會等不同單位,希望跨部會合力推動數位轉型。從 2021 年起推動至今 4 年小有所成,如農業部所推動的雲端服務的使用率,由 2021 年的 30.5% 提升為 60.6%;農業數位學堂也有智慧農業、生成式 AI 等線上課程可以學習。

圖說:臺灣自從 2021 年以來,推動農業數位轉型小有成績。圖片:洪子淵組長提供

了解需求,不能為了轉型而轉型

數位轉型的目標,並非一味追求新科技,而是要帶來確實的幫助。像是農夫對於賴以為生的土壤,希望能知道 PH 值、下肥料的時機。氣候環境監控的數位科技,可以時時刻刻掌握土壤的酸鹼度,搭配酵素使用,減輕病蟲害;也不需要等到檢驗報告出來再調整土質,隨時能控制田間情況,進而增加產量。

病蟲害方面,由於極端天氣事件頻仍,前輩的經驗可能已經不夠用。病蟲害監測預警與防治系統,能夠自動控制田間的溫度與濕度,即時處理對抗入侵。還能判斷農作物狀態,適當補充有機液肥,維持有機水果的品質並提升產量。

在臺灣推動數位轉型,案例有成功也有失敗。洪子淵組長回顧經驗,老闆的接受度和支持程度,是該單位成敗最關鍵的因素。不同世代的經營者對數位化的了解程度有別,老農由於不熟悉,往往交由資訊服務業者代為處理,成品卻容易和設想的有落差。

青農的狀況則好得多,對數位化足夠熟悉,也常常具有自己的想法,讓資訊服務業者作為輔助,得到符合需求的成果。另一方面,青農也更能接受「數位轉型不能全靠政府補助,自己也要投入才能持續」的想法。整體來說,臺灣年紀較輕的農業經營者,普遍不難適應數位化的浪潮。

數位轉型想要成功,最重要的前提是:不能為了轉型而轉型!也許計畫會趕不上變化,但是事前妥善準備,進行中持續調整,無疑能增加成功的機率。事先確認轉型目標、盤點可用能量、完善人員溝通與訓練,都能減少轉型的阻力。

你也興致勃勃,想成為科技農夫嗎?如果一般民眾有興趣,或仍然在學的學生畢業後想要投入,洪子淵組長建議可以參考線上資訊,如農業數位學堂準備有各式課程,可以先快速入門,認識農業數位轉型的概念方向,接著觀看業者們自行提供的經驗談,體驗在臺灣實施的實際狀況。