近年國際興起「公民電廠」的風潮,臺灣政府也推出一系列政策補助。然而什麼是公民電廠,對於臺灣的能源發展有哪些意義?如果有興趣,又該如何親身參與?

圖說:工業技術研究院綠能與環境研究所的整合規劃研究室執行團隊。

社區公民也能打造自己的電廠!

工業技術研究院的綠能與環境研究所(簡稱工研院綠能所),「整合規劃研究室執行團隊」長年協助經濟部能源署,推動再生能源之公民電廠。執行團隊解釋:電力事業簡而言之,是一種進行生產及販售電力來營利的事業體。而公民電廠的目的也是生產電力,不過營運及決策,會更優先考量投資的在地民眾,更著重於將利益分配到當地社區,成為推動公共事務的資金。

公民電廠之「公民」泛指對再生能源電廠有興趣的在地民眾,透過入股或專業技術協力與設備供應等方式參與。如此成立的電廠,又分為一型(再生能源發電業執照)、二型(自用發電設備登記證)、三型(經設備認定程序登記之再生能源發電設備);利用再生能源發電設備生產電力,自行使用或是傳輸到電網給他人使用。

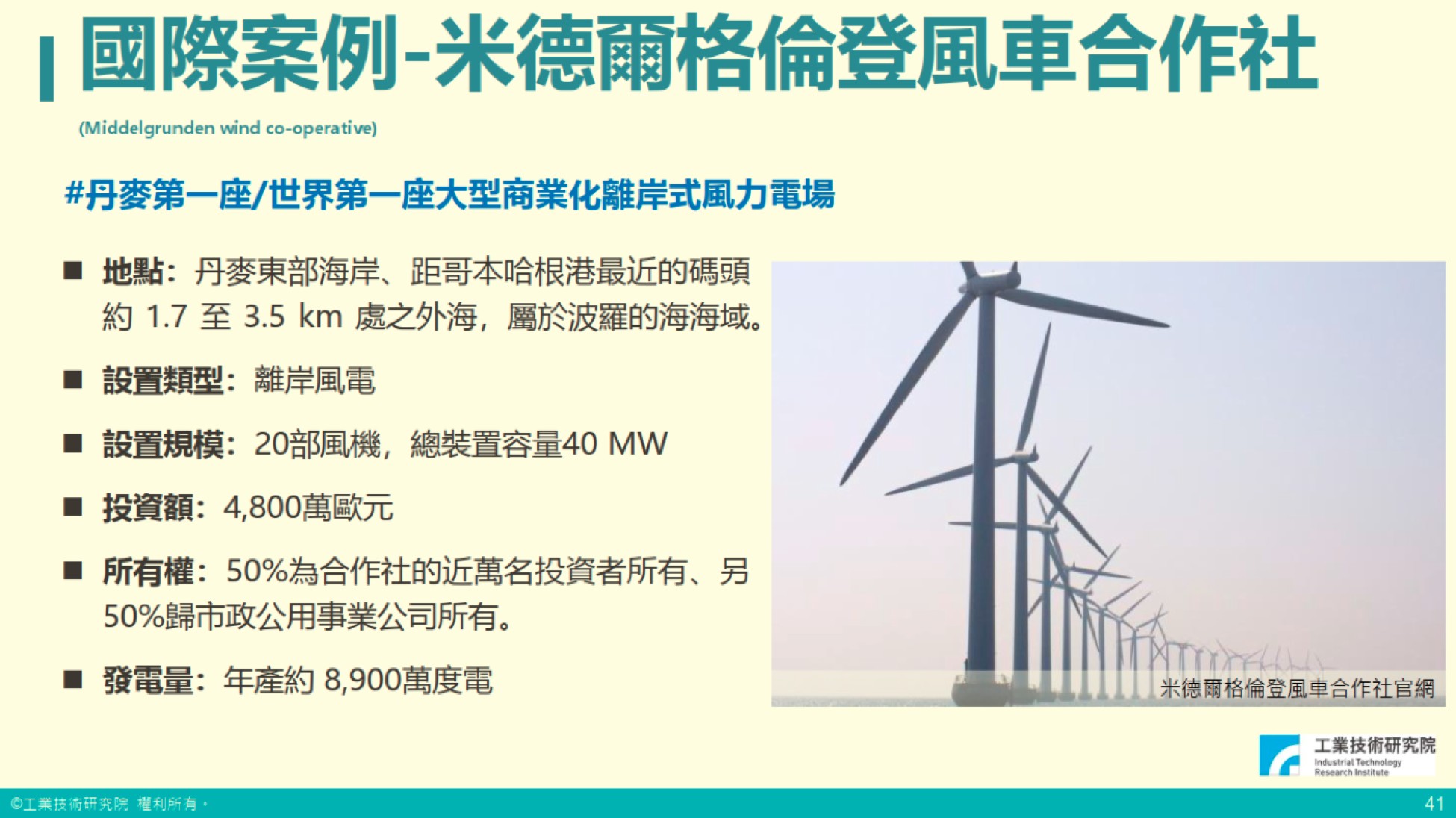

圖說:公民電廠的國際知名案例,米德爾格倫登風車合作社簡介。

過往的集中式大型電廠,因為規模比較大,開發與營運過程容易對環境產生較大的影響,也常常與當地居民產生各種衝突。相比之下,再生能源電廠更容易結合民眾的生活空間,例如閒置的屋頂可以設置太陽光電,農田旁邊的水渠能用於小水力發電。這使得電廠成為生活週遭的一部分,更容易滿足當地的需求。在地居民可以凝聚共識,從建造開始,親自參與電廠的設計、功能、收益運用,打造一座屬於公民的電廠。

而從臺灣政府的角度來看,若想達成 2050 年之淨零目標,逐步提高再生能源設置比例,是實現 2050 年淨零的重要對策。想要妥善利用臺灣各地不同的再生能源,必須讓民眾踴躍運用私有空間,建置再生能源設施,才能提高分散式再生能源佔整體發電之比例。也因此,政府有關單位推出一系列輔導和補助措施。

公民電廠在國際上有些可供參考的成功案例。例如世界第一座大型商業化的離岸式風力發電廠,位於丹麥東部海岸的「米德爾格倫登風車合作社」(Middelgrunden Wind Turbine Cooperative),由將近一萬名合作社社員以及市政公用事業公司一同出資設置,共享收益。

英國大曼徹斯特的「斯托克波特水力發電公司」(Stockport Hydro Limited),則由 331 位會員共同出資,每年提撥一定金額到社區基金,資助多項環境計畫。

圖說:公民電廠的國際知名案例,斯托克波特水力發電公司簡介。

妥善規劃再生能源,讓民眾滿意,不破壞生態環境

臺灣推動的再生能源,以相當適合臺灣自然條件的風力和光電優先,還包括水力、地熱能、生質能及廢棄物等。到 2024 年底,太陽能與離岸風機佔綠能之 82%。

然而,臺灣地狹人稠,很多人口和產業集中在平地,如果太靠近住家或生態敏感區,常會引起居民和環保團體的反對,因此實際上沒有那麼容易尋覓設置光電的地點。

為了避免爭議,能源署推出《能源用地白皮書(光電篇)》,提出「優先利用屋頂裝光電」、「大小型設施用不同方式管理」、「地面型光電要慎選位置」、「加強和社區溝通」等原則,希望推動再生能源的同時,也能讓居民滿意,不要過度影響自然環境。

至於水力發電,過往以大型水力開發為主,目前則轉向「小水力發電」。這類發電方式會利用水道、圳路、管渠等小型的水利建築物,妥善設計之下,不會改變水流,不和民生與農業爭搶水源,對生態影響較小,也更貼近地方需求。

小水力可以開發的地點很多元,例如圳路、水道(自然河道)及人工管渠等場域。但是水道涉及的環境與生態層面較廣,能源署修訂之「再生能源發電設備設置管理辦法」,要求水道在設置小水力發電廠之前,必須辦理生態評估,進行在地溝通,以降低對民眾與環境之衝擊。

臺灣公民,也能一起選擇電力該如何發展

設置公民電廠、民眾踴躍參與發電,其實還有另一層意義。我們每天的生活要滿足各種需求,都要用到電力。以往一般人只能被動購買電力;隨著時代演進,我們可以在自家屋頂裝設太陽能設備,不僅能自給自足,還能成為將多餘電力賣給台電的「發電者」。這意謂從單方面的消費者,轉變為有能力選擇能源來源的公民。

傳統的火力發電雖然穩定,卻有環境爭議、燃料進口、價格波動等議題。再生能源如太陽光電與風力發電,則能減少發電過程中的二氧化碳排放,建立個地區自主供電的能力。不同的能源型態,不只影響電價,也涉及空氣品質、氣候變遷,以及「該留給後代怎樣的環境」等大哉問。

加入公民電廠的參與模式,民眾便不再只能被動接受政府提供的電力,而能一起選擇適合臺灣的電力發展路線。

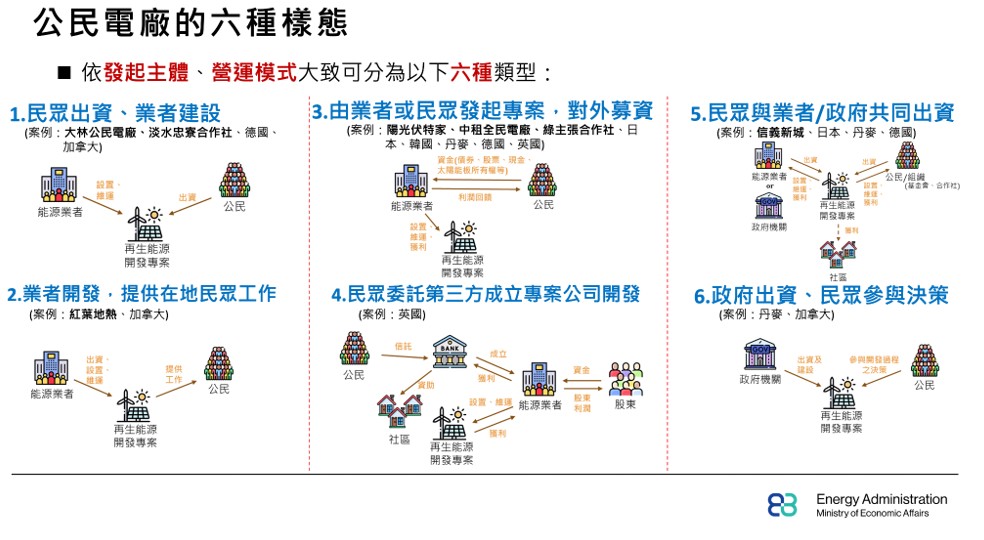

圖說:公民電廠的六種類型。

想裝太陽能板,要怎麼做?

假如想參與其中,例如一間學校或民宅想裝設太陽能板,可以怎麼做呢?執行團隊解釋,首先要確認這棟建築物的合法性,還有頂樓是否有違章建築等法規問題。

取得建築物所有人的同意後,就可以找專業的太陽光電廠商,評估屋頂空間及可設置規模。設置者可以決定這座太陽光電電廠後續的用途,要全額躉售電力給台電(俗稱 FIT),或是透過再生能源售電業,把電賣給一般電力用戶(俗稱售綠電),還是自發自用以節約自身用電。

決定需求與規劃後,需要辦理相關的行政作業,例如向台電申請併聯審查,確認是否有足夠的併網容量。接著依據設置需求,檢附第一型、第二型或第三型的應備文件,辦理再生能源發電設備的同意備案申請。手續通過後,即可開始興建太陽光電設備,完成後再向縣市主管機關登記。經過上述手續完備後,這套設備便成為合法的再生能源發電設備,設置者就可以合法的開心使用綠電。

執行團隊表示,相關問題都可以諮詢工研院綠能所的「能源環社整合規劃研究室」窗口。再生能源發電的詳細申設程序內容,則可以在此查詢:再生能源發電設備認定及查核作業資訊網(https://www.revo.org.tw/)。另外工研院綠能所也有建立 Line 群組:「公民電廠資訊交流平台」以及「農漁村能源自主場域推動指南」,提供感興趣的民眾取得新資訊。