114/12/23

走出教室、走進生活:共好車廂帶給偏鄉學童的科學啟蒙

長毛沙|

科技大觀園特約編輯

身體訊號的收集

科技始終於人性

智慧衣的目的就是在平日即能夠穿著,以便長時間對人體作量測,所以基於舒適度與便利性,感測器往往會結合無線傳輸,使處理過的生物電訊號傳送到使用者的行動裝置或是個人電腦。但是生物電訊號經上述處理後還是屬於類比訊號,需要做訊號轉換,將類比訊號轉換成數位訊號,因此感測器中加入數位轉換器,這樣就能透過手機和個人電腦來收集轉換過後的數位訊號。

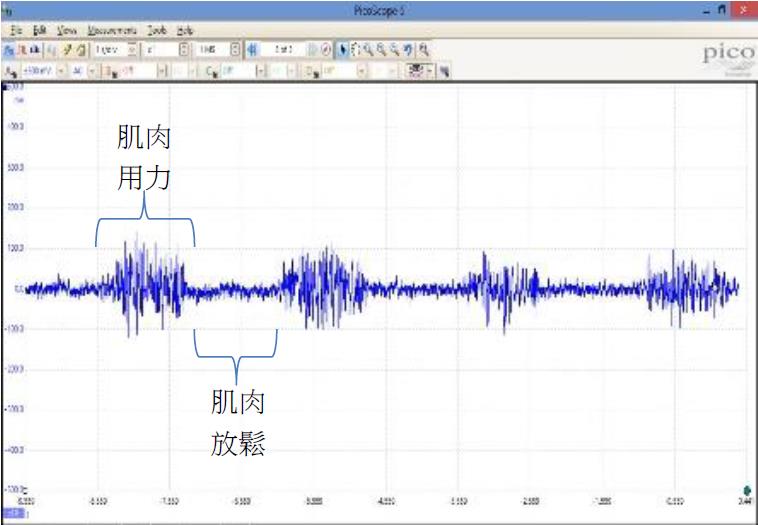

圖一:肌電訊號波形圖。感測器透過貼片接收肌電訊號,訊號處理後傳到行動裝置,行動裝置再演算處理訊號並顯示肌電波形。肌電訊號會隨著肌肉出力越大,波形振動幅度越大,放鬆時波形回到原點。肌電訊號會上下振動,因為一塊肌肉是由很多肌肉細胞所組成,一個貼片可能會收到好多不同的膜電位,導致一個貼片收到的電位會浮動。(圖片來源:國立中山大學-嵌入式系統實驗室)

圖一:肌電訊號波形圖。感測器透過貼片接收肌電訊號,訊號處理後傳到行動裝置,行動裝置再演算處理訊號並顯示肌電波形。肌電訊號會隨著肌肉出力越大,波形振動幅度越大,放鬆時波形回到原點。肌電訊號會上下振動,因為一塊肌肉是由很多肌肉細胞所組成,一個貼片可能會收到好多不同的膜電位,導致一個貼片收到的電位會浮動。(圖片來源:國立中山大學-嵌入式系統實驗室)

心電圖與心臟對照

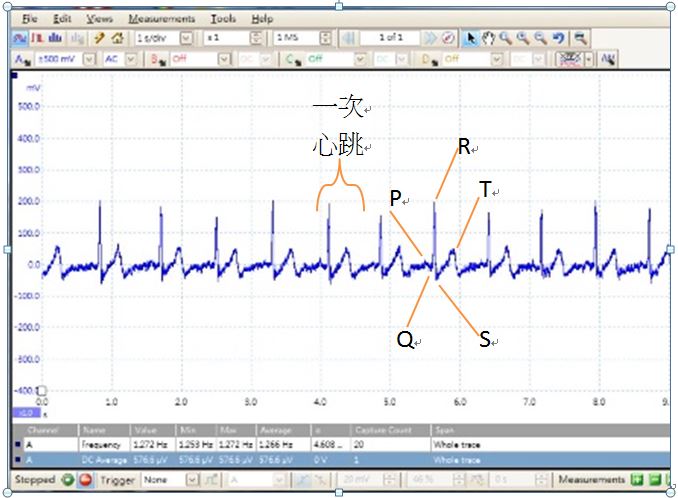

圖二:心電訊號波形圖。感測器透過貼片接收心電訊號,訊號處理後傳到行動裝置,行動裝置再演算處理訊號並顯示心電波形。心電圖是有規律的波形,容易算出心跳率,且每次跳動都隱含著心臟內部訊息。(圖片來源:國立中山大學-嵌入式系統實驗室)

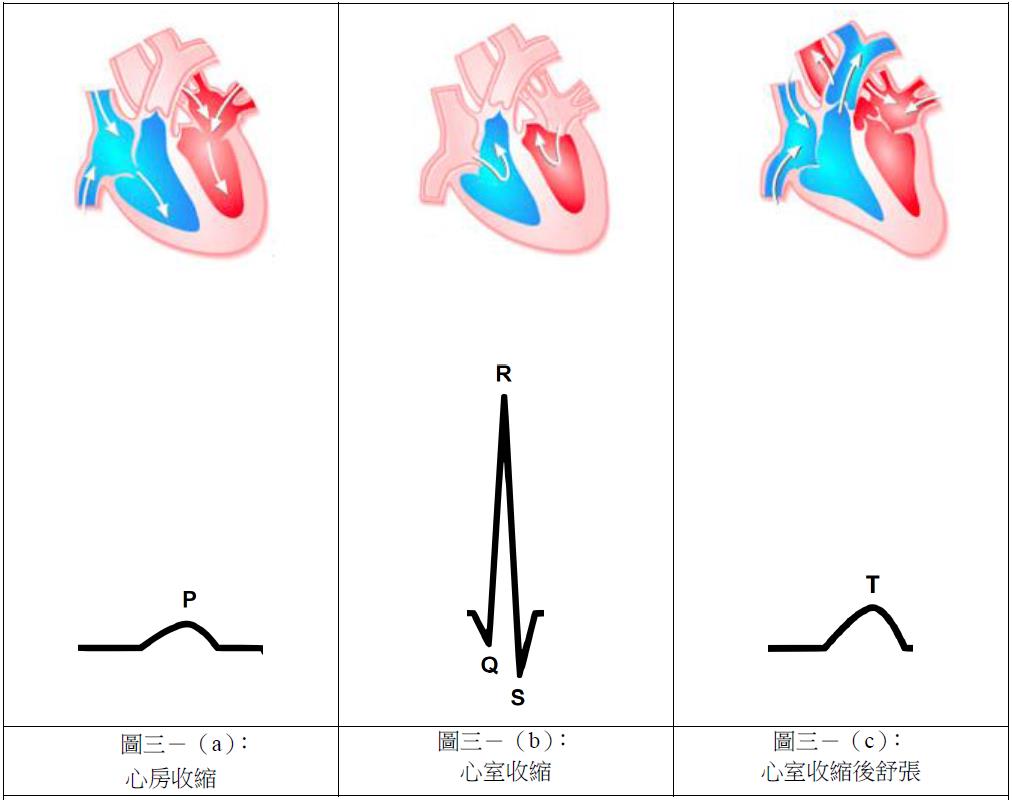

圖二:心電訊號波形圖。感測器透過貼片接收心電訊號,訊號處理後傳到行動裝置,行動裝置再演算處理訊號並顯示心電波形。心電圖是有規律的波形,容易算出心跳率,且每次跳動都隱含著心臟內部訊息。(圖片來源:國立中山大學-嵌入式系統實驗室) 圖三:心臟狀態對照心電圖。(圖片來源:https://activity.ntsec.gov.tw/lifeworld/body_c7.html)

圖三:心臟狀態對照心電圖。(圖片來源:https://activity.ntsec.gov.tw/lifeworld/body_c7.html)結論

人的身體就像是個電路板,科技作為探索真理的工具,解讀隱藏在人體內的電子資訊,感測器接收人體訊號,並傳送到手機端,手機加以演算法整理,變成使用者讀的懂的資訊,且有了雲端服務,還能記錄過去的資料,統計並整理成圖表,進而讓使用者能夠長期追蹤自己的身體狀況。

總編輯:國立中山大學資訊工程學系 黃英哲教授

(本文由科技部補助「新媒體科普傳播實作計畫」執行團隊撰稿)