在臺灣東岸約30公里處,一股源自菲律賓東方、跨越西北太平洋的強大暖流,宛如海中高速公路,因其水色深沉如墨,得名黑潮(Kuroshio)。

黑潮沿著臺灣東部急遽下沉的海底地形北上,不僅流速驚人(可達每秒1~1.5公尺以上),方向也極為穩定,而且全年無休、日夜流動,儼然是一座未被開發的海洋發電寶庫。如果能有效攫取這股能量,黑潮有望成為臺灣穩定且持續的「基載電力」來源,為未來能源轉型揭開新篇章。

不過,和這條洋流一起生活的,還有悠游在黑潮中的鯨豚。鯨豚作為海洋裡最具代表性的大型哺乳動物,不僅擁有高度保育價值,更被視為洋流區域生態健全與否的重要指標。難道這又將是一場能源開發與生態保育的取捨嗎?

圖說:臺灣東岸的黑潮洋流,全年無休奔騰北上,潛藏著穩定且龐大的海洋發電潛力,也牽動著鯨豚等海洋生物的未來棲地。圖片來源:Pexels

鯨豚與洋流發電,能夠共存嗎?

「海中大型哺乳類(鯨豚)是否能與發電機組共存,是開發海洋能的一個重要課題。」國家海洋研究院李傳宗助理研究員分享,「臺灣目前針對此部分的研究不多,然而,在歐洲,有針對潮汐發電對於大型哺乳類之影響做過相關研究。」

2004年,英國 Marine Current Turbines Ltd(MCT) 在北愛爾蘭 Strangford Lough 海峽地區設置潮汐發電機,從計畫伊始就啟動了三年的環境監測。監測結果發現,當地的鼠海豚與海豹雖然會短暫避開施工區,但也顯示了,其整體活動並沒有長期受到影響,也會在機器附近穿梭,甚至,海豹會在渦輪機未運轉或轉速極慢的緩流(slack tide)時段通過頻率較高,表示具有避開葉輪的能力。

藉由觀測結果,說明了海中大型哺乳類,能調整分布來因應潛在威脅。

回看臺灣,東部海域是鯨豚的重要棲地,尤其在花蓮、臺東外海常能見到牠們的身影,從近岸到離岸都有觀測紀錄,其中,又以花蓮附近距岸10公里以內區域最為密集。為了更全面評估黑潮洋流發電對於大型哺乳類(鯨豚)甚至魚類的影響,國家海洋研究院在113年起,便納入鯨豚熱區的調查。

李傳宗助理研究員分享,藉由落實「區位選擇」與「敏感區迴避」兩大原則,優先避開鯨豚活動熱點區域,便可以從源頭降低潛在生態衝擊。

進一步來說,是在規劃黑潮機組位置時,優先避開國家公園、鯨豚熱區、珊瑚礁等高生態敏感區域,減少對原始棲地的擾動。此外,如果開發不可避免帶來局部生態損失,也應搭配生態補償與復育措施,例如重建棲地或投入其他保育項目。

圖說:20瓩浮游式洋流發電機組小琉球測試機組佈放。圖片來源:國家海洋研究院官網

工程上的生態友善

但黑潮就是有很多生物經過或居住,無論怎麼選址,都難以迴避對生態的影響。談及該如何取得海洋能開發與生態保育之間的平衡,李傳宗助理研究認為,「透過科學的環境評估、完善的生態監測機制等妥善規劃與生態友善的工程設計,結合適地適型的機組部署與具彈性的調整機制,仍有可能在推動再生能源發展的同時,兼顧鯨豚保育,實現能源開發與生態永續的雙贏目標。」

因此,推動黑潮洋流發電的同時,「如何降低對海洋生態的影響」是工程設計中不得不面對的課題。

為了將風險降到最低,國家海洋研究院已在技術研發前期,納入環境調查與生態監測。例如,透過水下聲學觀測評估噪音干擾範圍,或利用模擬工具預測魚類、鯨豚等大型動物可能與機組的接觸風險。這些資料將協助設計出更安全、低干擾的裝置,像是降低轉速與噪音,甚至調整運轉時間或季節,避開生物繁殖與遷徙高峰。

在黑潮洋流發電示範電廠計畫開始時,國海院已委請財團法人成大研究發展基金會,針對機組布放前生態進行背景調查,並持續比較機組布放後之生態調查。利用布放前的背景調查,找出大型海洋哺乳類(鯨豚)或魚類的活動熱區,並藉以優先避開敏感性區域,避免將設備設在敏感地帶,未來布放發電機也會避開鯨豚繁殖與遷徙的季節、採用低噪音技術,甚至設計出「留通道」的機組配置,好讓鯨豚自由移動不受阻。

從國內外初步研究來看,洋流發電機組潛在的生態風險主要集中在三個層面:水下噪音干擾、生物碰撞風險,以及對海洋生物棲地利用與行為模式的改變。然而,全球目前仍缺乏長期、全面的實地觀測數據,使得這些風險無法完全量化。因此,發展過程中的每一步,都必須小心翼翼、以科學為本。

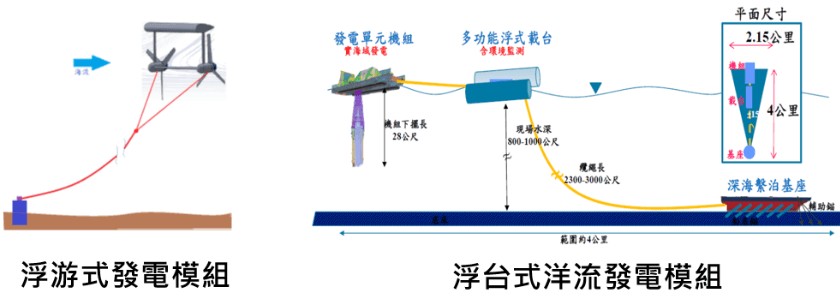

圖說:浮游式發電模組(左)及浮台式洋流發電模組(右)。左為與台灣大學發展出的10kW浮游式黑潮發電機組並進行實海拖船測試;右為與中山大學研製出200kW浮台式黑潮發電機組。藉由不同形式機組收集海流動能,以便搭配發電機轉換產生可用電力。圖片來源:國家海洋研究院官網

再生能源與生態保育不該是零和遊戲

再生能源的發展工程,不只屬於技術領域,更與社會息息相關。因此在設計與規劃階段,就應納入地方居民、漁民與原住民的聲音。透過在地民眾的參與,例如協助監測機組運作與生態變化,能有效降低後續的衝突與誤解。

回歸到底,李傳宗助理研究員認為,「再生能源」與「生態保育」之間應該不是取捨與衝突,而是如何整合及取得平衡。

再生能源的優勢,在於能減少對傳統能源的依賴、降低溫室氣體排放,發展得宜的再生能源,更有助於減緩氣候變遷;同時,生態保育則專注於維護地球上的生物多樣性與生態系統服務,並應視為發展過程的一部分,與經濟、社會、能源等其他需求進行綜合考量。

展望未來,李傳宗助理研究員認為,理想的情況是,將再生能源與生態保育視為互為補充的目標,而非相互衝突的選擇,「要實現這一目標,需在政策、技術創新和社會共識的基礎上,找到最佳的平衡點。」