中世紀時,東亞和西方的文化背景差異很大,交流也很有限。只有極少數旅行者願意不辭辛勞,旅行橫跨東西兩方,比如說最早到蒙古的兩位歐洲天主教會士本篤與柏郎嘉賓、從北京到義大利與法國的拉賓掃務瑪,以及摩洛哥出身的穆斯林學者伊本・巴圖塔遠遊杭州。

這四位歷史上的旅行家皆有寫下自己的遊記,不僅描述所見所聞,而且也表達對陌生異國的感知,讓我們了解他們對他者文化的看法,例如他們如何看到異地的熟悉與陌生之處?他們又如何感覺到異地的奇怪和危險?

歐洲人看蒙古:本篤、柏郎嘉賓

歐洲人看蒙古;旅者:本篤、柏郎嘉賓。(圖/沈佩泠繪)

歐洲人看蒙古;旅者:本篤、柏郎嘉賓。(圖/沈佩泠繪)

第一批旅行者是兩位天主教方濟會士:本篤與柏郎嘉賓。蒙古軍隊1241年入侵歐洲,殺死了約100萬平民之後,歐洲人急需有關蒙古文化、習俗、信仰和軍事的詳細訊息,試圖和蒙古交流。

在當時,中世紀歐洲具有最高權威的教宗諾森四世決定派遣使者到蒙古:義大利人柏郎嘉賓與會講拉丁語與俄語的波蘭人本篤,賦予的重要使命包含宗教、政治、外交、間諜與探索。

教宗希望藉此阻止蒙古人繼續入侵歐洲國家,同時勸說蒙古的可汗接受基督教信仰,使其成為盟友,一起對抗穆斯林。兩位方濟會士要觀察旅途中看到的一切,尤其必須了解蒙古國的信仰、習俗、法律和政治制度。

本篤與柏郎嘉賓1245年開始旅行,經過蒙古占領的基輔羅斯。蒙古戰士將他們視為間諜,但仍護送他們到蒙古帝國西部(欽察汗國),與當地統治者拔都見面。

拔都允許兩位會士繼續往前與蒙古大汗見面,並提供他們得以自保的通行證、新的馬匹與翻譯者。經過極辛苦的5,000公里旅程,本篤與柏郎嘉賓通過今日哈薩克斯坦與新疆的地區,在三個月之後(1246年7月)到達當時蒙古的首都哈拉和林。他們見到來自亞洲各地包括阿拉伯帝國、德里蘇丹國(現阿富汗)、喬治亞、韓國與中國大約4,000名使者,也為大汗送上貢品和禮物。

1

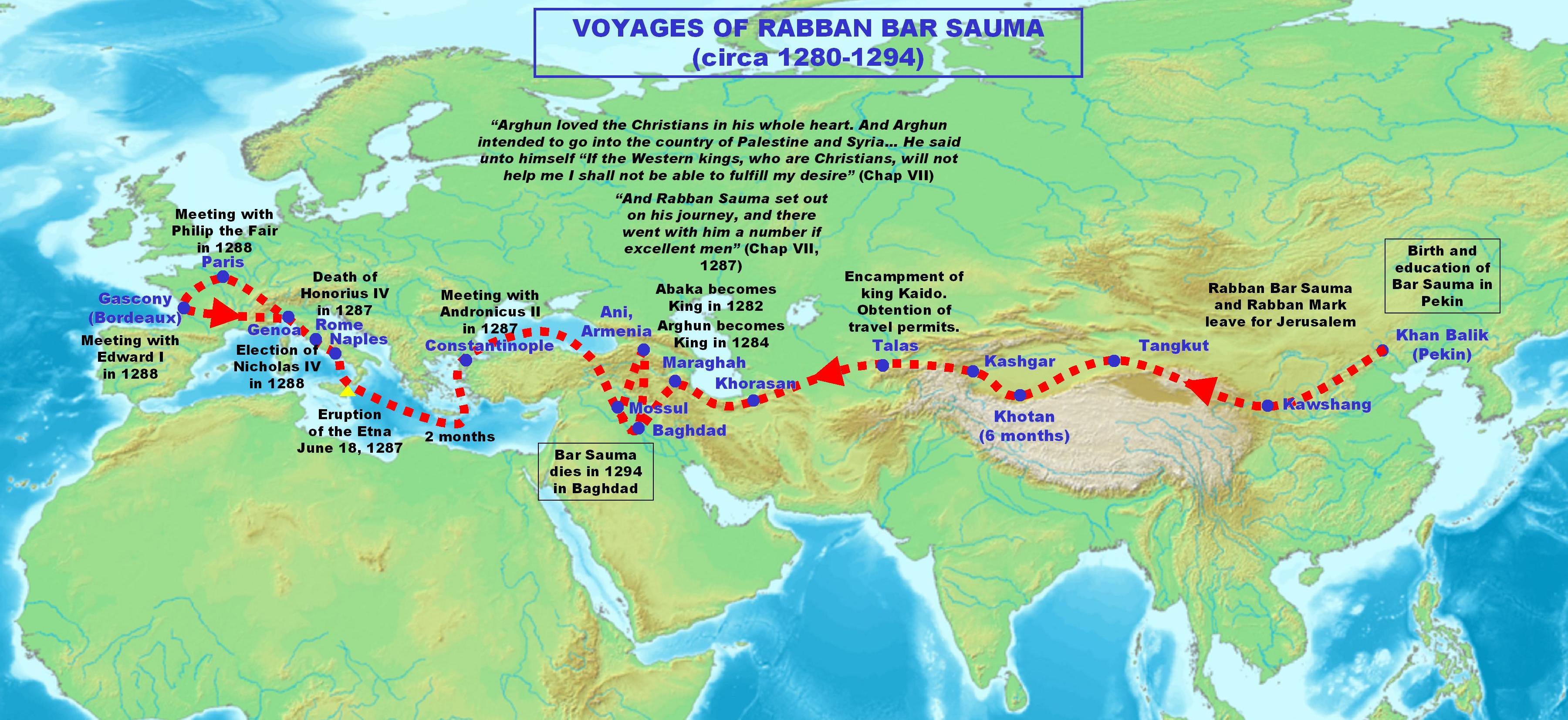

圖片最上方深藍色鐵軌型路線,即為本篤與柏郎嘉賓的長途旅行路線。(圖/William Robert Shepherd,Wikimedia Commons)

圖片最上方深藍色鐵軌型路線,即為本篤與柏郎嘉賓的長途旅行路線。(圖/William Robert Shepherd,Wikimedia Commons)

本篤與柏郎嘉賓等了4個多月,希望參加貴由可汗成為大蒙古大汗的登基大典。最後大汗接見他們,聆聽了教宗的信函以及本篤鼓勵他皈依天主教的傳教演講。大汗要求教宗與歐洲所有的國王來看他,向他致敬並宣誓效忠。

2隔天,兩個會士就開始長達一年的艱苦回程。

回到歐洲以後,本篤與柏郎嘉賓寫下了廣泛的旅程報告,當中包含大量有關蒙古帝國的民族、地理與習俗的資訊。他們的報告可說是歐洲最早有關於東亞文化的作品,被翻譯成多種語言,成為中世紀歐洲了解亞洲歷史、地理與文化最重要的著作之一。

本篤與柏郎嘉賓的書寫討論了會士對經過地區民族的感知:

我們經過……阿蘭人的地區,他們是基督徒;還有哈扎爾人,也是基督徒;……還有喬治亞人,也是基督徒;還有莫爾多瓦人,他們是異教徒。……他們後面只有狗頭人與只能吸入肉蒸汽的窄嘴人。3

本篤與柏郎嘉賓基於自己的信仰,用二分法區隔自己與他者的文化。他們不管其他文化特徵,認為信仰基督宗教的民族為熟悉與正常,異教徒對他們來說則是陌生與奇怪的他者,而他們的鄰居有著嚇人狗頭之類的怪物。

不過在接近他者文化以後,會士也會假想看到自己文化的要素,例如下方的引文算是歐洲第一個討論華人的紀錄。

4這樣他者文化就會變成較為熟悉的,連異教徒也會變成「友善的人」。

華人是異教徒……但是他們有聖經,還有建築很像我們的教堂。他們祈禱,也有聖人。他們信上帝……也信永恆的生命……他們似乎是友善的人 。5

北京人看歐洲:拉賓掃務瑪

北京人看歐洲;旅者:拉賓掃務瑪。(圖/沈佩泠繪)

北京人看歐洲;旅者:拉賓掃務瑪。(圖/沈佩泠繪)

拉賓掃務瑪(Rabban Bar Sauma, 1225-1294)是在汗八里,也就是今天的北京出生,屬於蒙古少數民族。他的家庭是景教徒,那時候景教是世界最大的基督宗教教派,從中東到東亞都有景教的團體。

20歲時,拉賓掃務瑪決定做修士,很快地享有盛名,也有自己的門徒。門徒馬可勸他一起到耶路撒冷——基督宗教的聖地朝聖,1279年拉賓掃務瑪與馬可兩位朝聖者通過今天的新疆與中亞,到了蒙古控制的伊兒汗國。

伊兒汗國的巴格達那時候算是景教的中心,在路上也碰到很多幫助他們的景教團體。後來因為戰爭,沒有辦法繼續原來的旅程,於是在巴格達停留了幾個月。沒想到這期間景教的老教宗去世,教友選擇馬可為新的教宗(雅巴拉哈三世),因此他們倆就這樣留在巴格達。

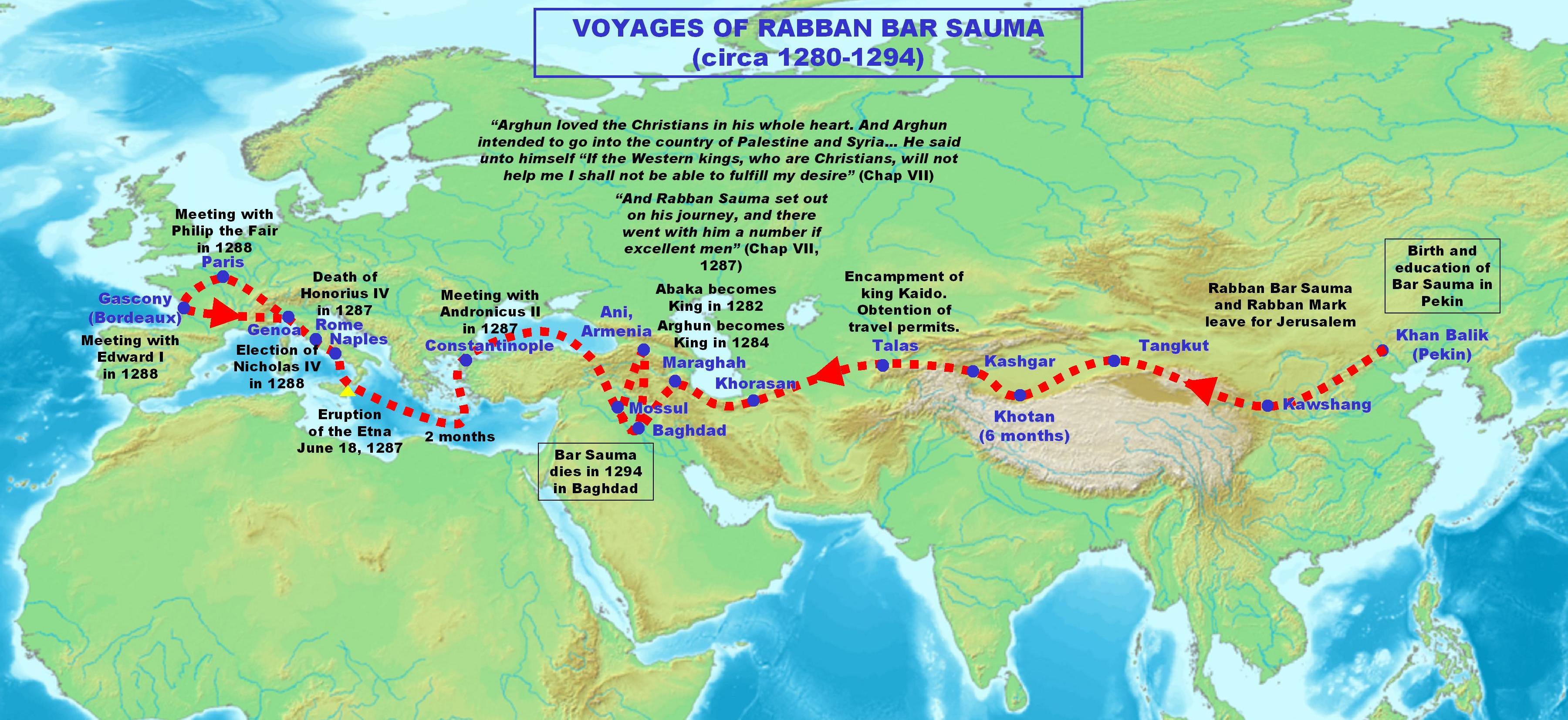

拉賓掃務瑪的長途旅行路線。(圖/PHGCOM,Wikimedia Commons)

拉賓掃務瑪的長途旅行路線。(圖/PHGCOM,Wikimedia Commons)

六年以後,伊兒汗國的阿魯渾汗要與歐洲結盟,派遣拉賓掃務瑪擔任使者去歐洲。於是,拉賓掃務瑪又在旅行的道路上了,期間通過拜占庭(現土耳其伊斯坦堡)到羅馬與法國,晉見天主教的教宗、還有法國與英國的國王。最後,他在1288年回到巴格達,寫下了一路以來的觀察與經驗。

6

值得我們注意的是,拉賓掃務瑪在他的紀錄中對於歐洲的旅行特別強調之處:

我們看到了大羅馬的所有教堂和修道院……我們也看到聖馬太使徒的頭在銀聖髑盒裡,我們也看到聖腓力使徒的腳還有聖雅各使徒的手臂。

……(在巴黎)有三萬名學者研究聖經……,還有五百名會士對過世的法國國王舉行追思禮儀。……(禮儀的)語言不同,但是一切都跟我們的一樣。7

跟自己信仰有關的人、建築與聖髑給予北京人拉賓掃務瑪在陌生的歐洲一種熟悉的歸家之感。藉著宗教信仰,他馴服了他者文化,將其視為「一切都跟我們的一樣」。

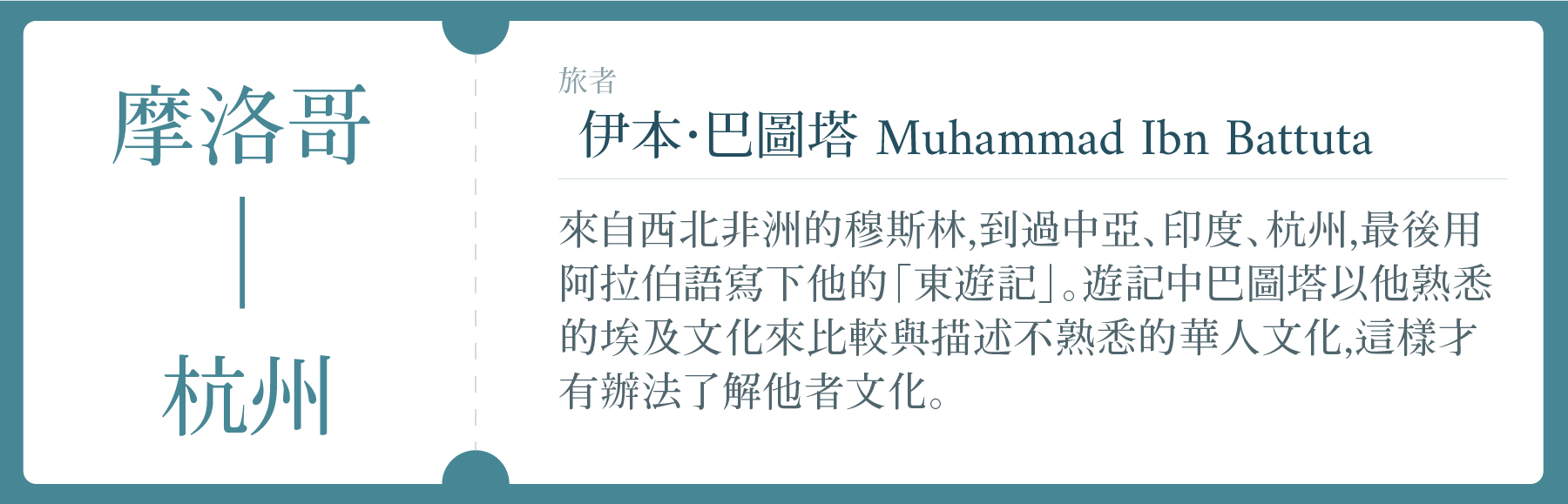

摩洛哥人看杭州:伊本・巴圖塔

摩洛哥人看杭州;旅者:伊本・巴圖塔。(圖/沈佩泠繪)

摩洛哥人看杭州;旅者:伊本・巴圖塔。(圖/沈佩泠繪)

伊本・巴圖塔(Muhammad Ibn Battuta, 1304-1370)是來自西北非洲的穆斯林。在摩洛哥完成伊斯蘭學校學業之後,在21歲時通過埃及到麥加朝覲(就是每個穆斯林一生中應該去一次的伊斯蘭朝聖)。朝覲後他沒返回家鄉,而是繼續在東非的肯亞與中東的波斯旅遊。

巴圖塔在旅程中聽到穆斯林的印度國王正在招募官員的消息,他通過黑海、中亞,於 1333年到達印度的德里,開始了8年的官員工作。過了幾年,巴圖塔被印度國王派遣到中國的元朝當使者。

巴圖塔冒著暴風,在1345年到達泉州、廣州、杭州等城市,他自己也聲稱到過北京,不過後續學者對此提出質疑。之後巴圖塔就回到印度,不久後決定回到麥加。

伊本·巴圖塔到中國的長途旅行路線(1332-1346),目前確定最遠有到杭州,是否到達北京仍有待確認。(圖/Wikipedia)

伊本·巴圖塔到中國的長途旅行路線(1332-1346),目前確定最遠有到杭州,是否到達北京仍有待確認。(圖/Wikipedia)

麥加那時候有很嚴重的鼠疫(中東與歐洲因為1347-1353年的鼠疫死了幾百萬人),巴圖塔在45歲的時候才終於回到摩洛哥,用阿拉伯語寫下他的「東遊記」。後續學者計算了巴圖塔的旅程數:總共約12萬公里。

8

讓我們看巴圖塔在紀錄中如何感知華人,用什麼方法試圖了解陌生的他者文化:

中國是一個面積最廣的盛產水果、黃金與白銀的國家,被一條河隔開就像埃及的尼羅河一樣 。……甘蔗比埃及的甘蔗要好得多。我們的水果中國都有,但是比我們的更豐富,更便宜。……華人都是異教徒。9

巴圖塔用他熟悉的埃及文化來比較與描述不熟悉的華人文化,這樣他才有辦法了解他者文化。

中國到處有穆斯林,有自己的學校與清真寺。……(在廣州)穆斯林有自己的市場與清真寺。……杭州的城市名稱跟我們阿拉伯的詩人名坎薩相近。……我們接近杭州時這城市的阿訇與(伊斯蘭的)商人來接我們。這裡的伊斯蘭行徒相當多。10

巴圖塔也常常很熱情地記錄相同信仰的人,試著在他者文化中找到再現自身文化的工具。

結語

在以上所舉的跨文化案例中,可以發現中世紀時期歐洲人、北京人或摩洛哥人這三組旅行家,在接觸他者文化時,皆有從自身宗教視角出發,感知異國的陌生元素。本篤與柏郎嘉賓基於信仰,用二分法區隔自己與他者的文化,同時也假想與合理化陌生文化。拉賓掃務瑪則藉由宗教的共同要素,馴服了他者文化,將其視為「一切都跟我們的一樣」。伊本・巴圖塔用自己熟悉的埃及文化來理解他者文化,並且對於有共同信仰的人抱持熱情。

參考資料

1. Н.П. Шастина (ed.), Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука (Moscow 1957), p. 75.

2. Marina Münkler,

Erfahrung des Fremden : Die Beschreibung Ostasiens in den Augenzeugenberichten des 13. und 14. Jahrhunderts (Berlin 2000), p. 32.

3. “The narrative of Brother Benedict the Pole”, in: Christopher Dawson (ed.),

The Mongol mission: narratives and letters of the Franciscan missionaries in Mongolia and China in the thirteenth and fourteenth centuries (New York 1955), pp. 80-81.

4. John of Piano Carpini, “History of the Mongols”, in: Christopher Dawson (ed.),

The Mongol mission: narratives and letters of the Franciscan missionaries in Mongolia and China in the thirteenth and fourteenth centuries (New York 1955), pp. 21.

5. C. Raymond Beazley (ed.),

The texts and versions of John de Plano Carpini and William de Rubruquis, as printed for the first time by Hakluyt in 1598, together with some shorter pieces (in Latin and English) (London 1903), p. 55.

6. E.A. Wallis Budge,

The Monks of Kublai Khan, Emperor of China (London 1928), pp. 17-24.

7.

Histoire de Mar Jabalaha III, patriarche des Nestoriens (1281–1317) et du moine Rabban Çauma, ambassadeur du roi Argoun en Occident (1287). Traduite du syriaque et annoté par J.-B. Chabot (Paris 1895), pp. 71, 74, 79, 86.

8. Hyunhee Park,

Mapping the Chinese and Islamic Worlds. Cross-Cultural Exchange in Pre-Modern Asia (Cambridge, NY 2012), p. 124.

9. Hans Von Mzik (ed.),

Die Reise des Arabers Ibn Batuta durch Indien und China (Hamburg 1911), pp. 414-416.

10. Samuel Lee,

Travels of Ibn Battuta: Translated from the Abridge Arabic Manuscript Copies (London 1829), pp. 208, 213, 216-217.

歐洲人看蒙古;旅者:本篤、柏郎嘉賓。(圖/沈佩泠繪)

歐洲人看蒙古;旅者:本篤、柏郎嘉賓。(圖/沈佩泠繪) 圖片最上方深藍色鐵軌型路線,即為本篤與柏郎嘉賓的長途旅行路線。(圖/William Robert Shepherd,Wikimedia Commons)

圖片最上方深藍色鐵軌型路線,即為本篤與柏郎嘉賓的長途旅行路線。(圖/William Robert Shepherd,Wikimedia Commons) 北京人看歐洲;旅者:拉賓掃務瑪。(圖/沈佩泠繪)

北京人看歐洲;旅者:拉賓掃務瑪。(圖/沈佩泠繪) 拉賓掃務瑪的長途旅行路線。(圖/PHGCOM,Wikimedia Commons)

拉賓掃務瑪的長途旅行路線。(圖/PHGCOM,Wikimedia Commons) 摩洛哥人看杭州;旅者:伊本・巴圖塔。(圖/沈佩泠繪)

摩洛哥人看杭州;旅者:伊本・巴圖塔。(圖/沈佩泠繪) 伊本·巴圖塔到中國的長途旅行路線(1332-1346),目前確定最遠有到杭州,是否到達北京仍有待確認。(圖/Wikipedia)

伊本·巴圖塔到中國的長途旅行路線(1332-1346),目前確定最遠有到杭州,是否到達北京仍有待確認。(圖/Wikipedia)