故宮博物院器物處助理研究員張莅專訪

〈鑑古展〉的展間入口,有種靜謐的莊嚴氛圍。圖/李先泰攝

相信台灣大部分的學生都有參訪故宮的經驗。心路及路程不外乎,從停在至善路的遊覽車上走下,與同學呼鬧一陣,再頂著大太陽走上蜿蜒的階梯。路上陳設著面露威嚴的石獅,透露了某種象徵國族的沈重氛圍——你隱約開始覺得,接下來的3小時,恐怕會比想像中來得漫長......

但事實上,故宮的策展比你想的鮮活許多,只要能理解銘刻在青銅器上的古文,你就能聽到銅器們的低語,正在訴說遠古的敘事。而每日埋首於古物鑑識的故宮研究員張莅,透過日新月異的科技分析技術,就像是有能力穿越古今的「古物口譯」,與你我分享那些低語,到底訴說了什麼,就讓我們來看看她的研究成果吧!

悉心講解的張莅副研究員。圖/李先泰攝

《鑑古青銅展》——乾隆的私人古物蒐藏

青銅器鏽色的外觀、神秘的獸紋,加上難解的古文,總給人不易親近的感受。但故宮的《鑑古青銅展》藉由《西清四鑑》做引,反倒拉出一條令人玩味的青銅器史觀。圍繞乾隆皇帝(1736-1795在位)所收藏的青銅器為主軸,《鑑古青銅展》訴說了乾隆皇帝的古物賞玩熱忱!他不僅為了寶貝們量身打造陳列架,還寫了許多首詠物詩與之相配!

以春秋晚期的〈邾大宰鐘〉為例, 乾隆皇帝邀請了群臣一齊作詩詠頌,並以泥金將眾人詩作刻在紫檀木架上,「這些詠物詩,除了是展現乾隆皇帝個人豐富的才學與儒識以外,也同時可以讓後人理解當時宮廷是以什麼角度來鑑賞這些銅器」張莅補充道。

乾隆皇帝鍾愛的〈邾大宰鐘〉。圖/國立故宮博物院提供

此外,展間更有一套吸引了乾隆皇帝作了七首詩以上,著錄於《西清續鑑‧甲編》的〈周鎛鐘〉,其出土於江西,由巡撫進貢到宮中。張莅解釋,由於清朝軍隊當時剛好平定了回部,這套古鐘對於乾隆皇帝來說,無疑可以看作是上天賜給他的祥瑞吉兆,而在欣喜之餘,他更從事一番考究,認為仍有一件闕如,於是另外製作了一件,使之合於古代十二律。

透過銘文,才發現器主原來是春秋晚期吳王之子「者減」,也因此重新定名為春秋晚期〈者減鐘〉。她解釋,由於青銅器流行於中原,相反,吳國則位於中國長江下游一帶,這項發現也就反映了吳國當時興盛的國力,以及使用漢字的文化面貌。

〈周鎛鐘〉出土於江西,由巡撫進貢到宮中給乾隆皇帝。圖/國立故宮博物院提供

《西清四鑑》的多元性,如清代霸權的縮影

《西清四鑑》雖然是以宋徽宗《宣和博古圖》為典範來編制,其最具時代意義的,還是它的豐富多樣性。不同於只著錄夏、商、周三代時期青銅器的《宣和博古圖》,《西清古鑑》更囊括了漢唐銅器,如北魏〈神獸蓮花紋壺〉 ,以及清帝國時期西方與西南方的銅器,類型包含容器、兵器、樂器等等,著名的像是〈伊斯蘭回文豆〉與〈立蛙紋鼓〉。

〈立蛙紋鼓〉的造型則是整個展間當中十分突出的一件收藏,著錄於《西清續鑑 ‧ 乙編》,銅鼓的造型為平面、曲腰,鼓面除了中央有十二道光芒的太陽紋外,邊緣更立有四隻形象生動的青蛙與一隻小鳥塑像,張莅解釋,相較於青銅器之於禮樂文化,〈立蛙紋鼓〉之於南方的少數民族則較為「生活化」,上頭的青蛙、小鳥可能是作為在慶典活動中祈求雨水豐沛、穀物豐收的用途。而這些豐富的文物,除了是作為一種珍奇異寶收藏之外,更是清帝國開疆拓土的一種文化展示。

〈立蛙紋鼓〉出於南方的少數民族,器物特徵較為「生活化」。圖/李先泰攝

延綿千年的「類型學」——銅器的分類大有學問!

《西清四鑑》在青銅器研究史上為什麼具有承先啓後的意義?而在今日的知識眼光中,看似理所當然的分類,實際上涉及了知識史的演變進程。張莅說,認識銅器的第一步,在於連結器物專有的名稱和形體樣貌,例如符合什麼樣的特徵叫做「鼎」?什麼樣又叫作「鐘」?

對於青銅器的認識,其實到了漢代就已有知識斷層,直到宋代「金石學」的興起,才有意識的建構青銅器知識。

宋徽宗朝的《宣和博古圖》,卷次即是按照「器類」編排,並成為後來乾隆朝《西清四鑑》編撰的典範,「從宋代開始按照器類編排這件事,其實是青銅器研究裡面十分有價值的,對於我們幫青銅器定年,以及辨別區域性的特徵非常重要」,她打趣說,可能對一般民眾而言,青銅器幾乎都長得黑乎乎的,可是只要仔細看,就能發現它們的共性和差異性,進而體會觀察器物的樂趣。

張莅表示,光是青銅器的擺放方式,就可延伸出不同的觀賞視角。比如三足鼎的擺放方式,是單足在前,或是雙足在前?如果像《宣和博古圖》是雙足在前,則可以看見銘文;如果像《西清四鑑》是單足在前,則我們可以清楚看見正面且立體的獸面紋飾,那麼究竟誰認為的正面才是正面?銘文是重要的歷史材料,而獸面又是商代晚期器物的一大特色,張莅笑說,這個問題觀者各自領略解讀,「這也是研究有趣的地方。」

單足在前的三足鼎,可見正面有立體的獸面紋飾。圖/李先泰攝

她也進一步補充,除了不同角度的觀看方式,耳朵與器物的形制也是觀察重點,如果呈垂直貌是「直耳」,如果經過橋接而長在側邊則是「附耳」,「其實鼎的組成很純粹,就是三隻腳、兩個耳朵,可是你沒有仔細觀察的話,絕對沒想到還有這麼細微的差別。」

張莅接著解釋,當時的類型學或許不像現在一樣精確,可以講出它細微之處的差異,但是按照這樣排列,就能讓我們發現,這些特徵從商代晚期到西周是有經過變化的,而這便是作為判斷年代的一個線索。

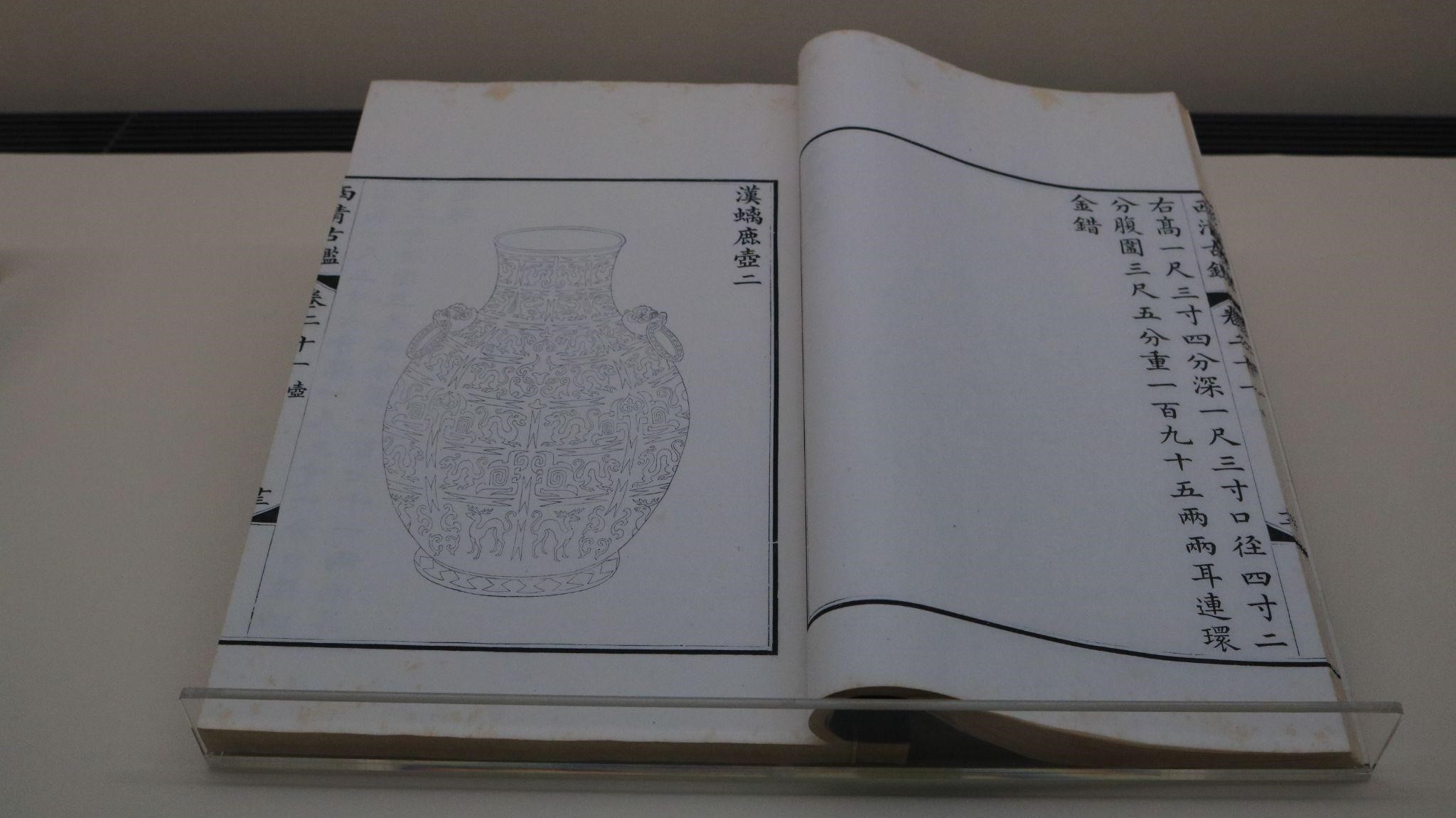

張莅也提醒我們,在沒有照相機的時代,這些青銅器的構造及規格,都是以「畫線圖」的方式紀錄,「畫線圖跟相機相較起來,感覺好像比較原始,但仍是極具價值的紀錄方式,直到現在考古材料還是仰賴專業線圖來呈現圖案的細節。」

《西清四鑑》內的畫線圖。圖/李先泰攝

真的假不了!科學鑑識讓「屑湊銅器」現形

西周的〈鳳鳥紋四足鬲〉獨一無二的外型曾令研究人員在分類上苦思不已,但研究的結果則恰好是「青銅器認識史的演進」的最佳例證。張莅與我們分享,當研究人員要將它分類進而定名時,卻遲遲找不到與它相同的器類,「它看起來既像鼎又像鬲,雖然跟鼎一樣有耳朵和腳,可是肚子偏偏又跟鼎不像;也跟鬲有相像的肚子形狀,可是肚子和腳之間卻是斷開而不是貫通的。」

事實上,由於後仿的問題,這樣看似獨一無二的器物在故宮其實並不罕見。不過,由於上面的鳳鳥紋是西周中期十分標準的特徵,「暗示我們這是一件對的器物」,於是研究人員便決定將此器物送至文物科學實驗室,由陳東和副研究員利用X光檢驗其內部結構,從而發現三項線索。

經過後人改造的〈鳳鳥紋四足鬲〉。圖/李先泰攝

一是在器物的腹部有明顯的孔洞補鑄痕跡,「我們一看就恍然大悟,立刻知道應該是原本的流嘴斷掉後,被後來的人補起來」;二是器物的雙耳與器身之間發現後鑄的痕跡,以及雙耳的鑄造品質與器身並不相同,判斷出兩個立耳其實是後來加上的;三則是器物的頸部和腹壁存在打磨的痕跡,則可能是把手脫落之處。

拼湊出這三條線索,便可以試著重建「去掉後鑄」的流嘴與雙耳,再補上把手,答案就呼之欲出,「這是古代貴族在祭祀前用來潔淨手部的注水器『盉』」!

未經改造的〈鳳鳥紋四足鬲〉。圖/李先泰攝

張莅也補充,這件器物在《西清古鑑》中就已經是「既像鼎又像鬲」的紀錄了,代表它並不是在乾隆之後被改作的,而推測是緣於明代「屑湊銅器」的風潮:「明代文人很迷古董,但是出土的東西可能很大機率是殘破的,那麼古董商自然就會將幾件不同的銅器拼接改製,叫作『屑湊銅器』,讓它賣相更好。」

透過科學鑑識,這一段「轉盉為鬲」的過程,終於在距離三千年後得以揭開身世。

青銅器的低語,訴說了「被遺忘的故事」

策劃一個以「知識是如何形成的」的古物展覽,張莅坦言並不容易,「青銅器外觀就是破破舊舊的,不像其他質材的文物,可以很直觀地欣賞,所以需要很多的背景知識才能理解,但又容易讓人感到知識轟炸。」

不過,即使先天吃虧,張莅對於青銅器還是抱有滿滿的熱忱,「透過青銅器,我們其實可以看到很多在主流歷史中不被記載的故事,它補充了很多小國家的歷史,更豐富歷史的樣貌。」

提到未來的方向,她說,一般民眾對故宮的認識可能就是幾件「明星文物」,比如翠玉白菜、毛公鼎或者肉形石,因此希望能夠透過透徹的研究,找到文物的價值,從而將故事講得生動、親切,創造更多明星展件,降低大家接觸文物的門檻。

本著作係採用 創用 CC 姓名標示─非商業性─禁止改作 3.0 台灣 授權條款 授權.

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸著作,但不得為商業目的之使用,亦不得修改該著作。 使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

閱讀授權標章或

授權條款法律文字。