杜聰明先生於1893年在淡水出生,兩年後臺灣由日本政府統治,於是杜先生在日本殖民環境中成長。杜先生上有兄姊三人,家裡書香風氣鼎盛,小時候進入滬尾公學校(現在的淡水國小)就讀,對於科學的求知慾強烈,勤奮而認真地學習,以第一名的成績畢業。隨後他參加臺灣總督府醫學校考試,以榜首錄取入學,然而因他身體瘦小,體格檢查時竟被評為「丙下」等級,本應淘汰,幸好當時的校長力排眾議,才得以進入醫學校就讀,幾年後以最優異的成績畢業,開始他那不平凡的人生歲月。

杜聰明早年因體格弱小而差點無法進醫學院就讀,在校長獨排眾議下,才踏上學醫之路,並成為開台以為第一位醫學博士(圖/wikipedia)。

杜聰明早年因體格弱小而差點無法進醫學院就讀,在校長獨排眾議下,才踏上學醫之路,並成為開台以為第一位醫學博士(圖/wikipedia)。

當時臺灣子弟學業表現佼佼者,多被期望負笈東瀛深造,杜先生也不例外,他於1915年赴日本京都帝國大學醫學部留學,1922年獲頒該校醫學博士,是開臺以來第一位醫學博士,後來更是破天荒地成為臺北帝國大學(現在的國立臺灣大學) 醫學部的臺灣籍教授。杜先生在藥理學教室打造本土最早期的科學研究團隊,主要攻研阿片(opium,即鴉片)、蛇毒及漢藥(中藥)等領域,發表為數可觀的學術論文,栽培不少在地醫學博士人才,奠定後來臺灣醫學界的研究基礎,杜先生在這方面具有開創性的貢獻。第二次世界大戰結束後,臺灣社會漸趨穩定復甦,此時杜先生的人生角色也有重大的轉變,從科學學者搖身一變,成為集思想家、教育家、實業家和公眾意見領袖等身分於一身的活躍人物,在不同的舞台發光發熱,尤其杜先生在科學上的顯耀成就,大大鼓舞臺灣人民的自信心。

研發漸禁斷療法 成功矯治鴉片上癮者

杜先生早年醉心於鴉片藥癮的研究,累積的成果不僅具有學術價值,也對於鴉片成癮者的戒除行為有相當的影響。他研發的漸禁斷療方法,以及對於孕婦成癮者和新生兒的健康調查報告,直接觸動臨床治療的成效。更重要的創見是他從患者的尿液中查驗鴉片的用量,讓檢測工作更快速明確,這項「禁藥尿液檢驗法」堪稱現代禁藥檢驗法的起頭。杜先生對鴉片中嗎啡的萃取與成分定性定量的分析,可說是他年輕時在日本京都大學藥理實驗室接受嚴格訓練的結果。此外,杜先生走出實驗室,在臺灣總督府的大力支持下,創辦「鴉片除癮醫院更生院」,協助鴉片患者重新回歸正常生活,而此機構也成為鴉片成癮相關研究的大本營。期間他提倡並應用自己在海外留學時所學的「實驗治療學」方法,以嗎啡類藥物供給患者,取代吸食的鴉片,並逐漸減少用量,再抑止患者的毒癮症狀,同時給予營養補充品,促使他們恢復健康作息。在如此嚴謹的控制下,杜先生的團隊取得對於鴉片成癮和戒除等突破性的研究發現。在後來的十多年間,有一萬多名鴉片上癮者被矯治,而杜先生發明的毒癮尿液篩檢方法,至今仍為世界許多機構所採用。

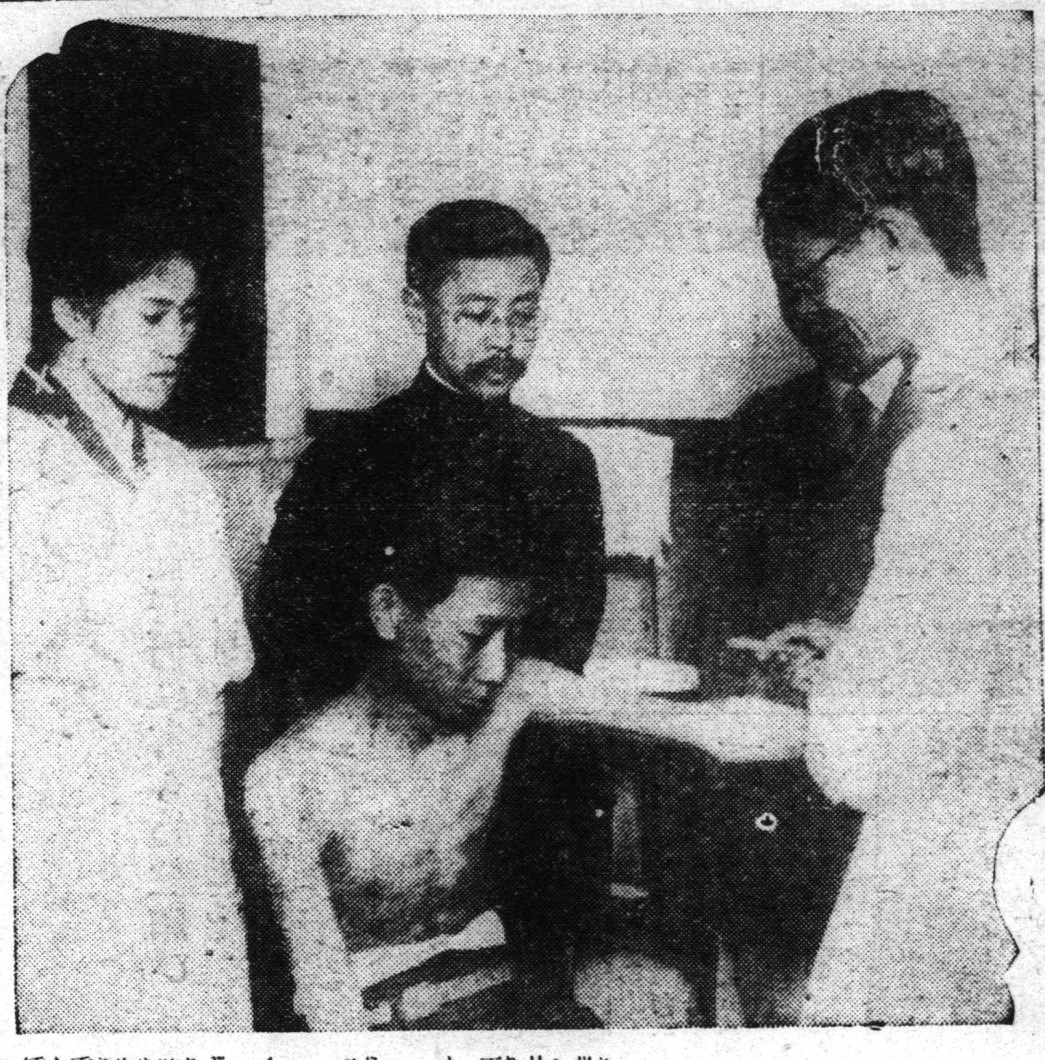

杜聰明博士(右)在臺北更生醫院為鴉片癮患者注射鹽酸嗎啡進行矯正。(圖/《臺灣日日新報》,1930.01.23,第二版。)

杜聰明博士(右)在臺北更生醫院為鴉片癮患者注射鹽酸嗎啡進行矯正。(圖/《臺灣日日新報》,1930.01.23,第二版。)

兼容中西醫研究 集醫學之大成

此外,杜先生自蛇毒中提取要素製成麻醉劑,讓人不至因嗎啡過量而上癮;他且自木瓜葉的成分中煉製專治痢疾的藥物,嘉惠許多病患,也發表多篇論文,在藥理及毒物學的領域上,成績斐然,可謂國際知名的「毒蛇專家」。在漢藥方面,因種種原因的限制,未能順利發展,卻是杜先生畢生鍥而不捨的使命。當時人們質疑他堂堂留學歸國博士竟然青睞水準落後的漢藥,杜先生不以為忤,反而展露胸襟和抱負。由於漢醫在民間分布廣泛,遠超過西醫,並且早為市井民眾所接納,已經根深蒂固的民情,杜先生明白不能全盤推翻,宜截長而補短、中西合璧,才是百姓之福。例如,日治時代臺灣人民最大的健康威脅是鼠疫和霍亂等各種傳染病,杜先生仔細觀察,發現對於上述的疾病,漢醫的處方可以適用男女老少,反而西醫束手無策;一味地追捧西方醫學,反而可能錯失改良傳統中醫的良機。

杜先生所主張的中醫研究方向,與他1926年起遊歷歐美各國見識的「實驗治療學」息息相關。他大膽主張設立特別的醫院,專門收治研究上所需要的病患,他們住院時只接受中醫的診斷,只服用漢藥,一段療程之後,利用西醫檢查的方法和工具,檢測記錄各項相關數據,以察知該病患是否因中醫漢藥而病得痊癒。在收集若干個案後,推斷治療方法和投放藥物的效果。杜先生憐憫病患和關懷弱勢的同時,發現漢醫的價值,不畏譏嘲,毅然決定利用本土的優勢,主張以系統性的方法研究傳統醫學,引進「實驗治療學」的創新觀念和作法,試圖開闢一條蹊徑,調和中西醫學的差異。當時,杜先生知道實驗治療學與一般西醫研究法格格不入,他卻不氣餒,在仔細研判客觀條件後,勇敢嘗試突破。批評他的人指責他迎合保守窠臼思維,枉費留學先進國度的寶貴資產,未能拯救蒼生。事實上,經過時間的淬煉,杜先生所主張採用的實驗治療學觀念已逐漸被接受,許多學者均認為那是合理的研究方法。

杜先生發現亞洲醫學先驅的日本偏重德國的強項藥理學,卻忽視法國提倡的實驗治療學,他認為對藥物熱心鑽研和對醫療的細心驗證應當兼顧並重,才能得到準確的結論,使疾病可望被控制,同時發展新的醫學知識。杜先生大膽捨棄藥理研究應採行的順向操作程序,採用逆向作法,就是先進行臨床藥物試用,認定有效之後再著手動物實驗,最後才從事化學分析工作。如此作法看似與科學研究原則背道而馳,卻能省時省力,有可能快速獲得解藥,投入治療,當時曾經以漢藥治癒瘧疾,即是一例。

杜先生終其一生鼓吹和投入中醫及漢藥的研究,他曾經一度要求自己的藥理學徒弟們,每人應先完成一篇漢藥的學術論文後,才能進行鴉片或蛇毒的研究。當時臺灣民間鼠疫和霍亂等傳染病流行,民眾大多仰賴中醫,杜先生大聲疾呼:破除迷信謬論,不應盡棄藥材。他認為中醫科學性不足是事實,加以科學化是必然之途。他主張醫藥合一,研究者應同時明瞭醫療手段和藥物作用,比較能夠掌握疾病治療的全貌。如果單獨研究某一味漢藥的成分,將始終無法全盤明白中醫的原理和療效,就無法真正提升中醫的水準。杜先生曾經兩度建議總督府設立中醫醫院,希望藉此扭轉中醫的形象,邁向現代化。國民政府來臺之後,他繼續主張在臺大醫院成立中醫治療科,同時也鼓勵西醫的臨床學者研究中醫的治療經驗,由此可見,杜先生十分重視中醫的價值。

不只醫人更育才 建制地方醫療系統

此外,杜先生是一位富有人文理念的醫學教育家,他以其崇隆的學術地位,肩負培育下一代的使命,常引用臺灣總督府醫學校前任校長高木友枝的名言:「做醫生之前,先懂得做人。」,期勉學生後輩重視自我品格。臺灣光復後,杜先生受聘為國立臺灣大學首位醫學院院長,卸任後與高雄地方要人陳啟川先生合作,創辦臺灣第一所私立高等醫科學府-高雄醫學院(現在的高雄醫學大學),讓南臺灣終於誕生第一家醫學院。杜先生在擔任12年院長期間,孜孜經營,使高醫成為培育新時代醫療人才的搖籃,對於地方醫療事業發展有不可抺滅的影響。杜先生為實踐心中懷抱多年的夢想,成立山地醫師醫學專門科,培養65名原住民醫師,使他們回歸故鄉,服務偏遠地區和離島的同胞,因此終結所謂「無醫村」,也就是原先許多鄉鎮毫無醫師進駐的情形,此後山地就醫獲得改善,臺灣政府對原住民地區的醫療保健措施於焉展開。

杜聰明是臺灣光復後國立臺灣大學首位醫學院院長,卸任後並與陳啟川合作,創辦臺灣第一所私立高等醫科學府-高雄醫學院(現在的高雄醫學大學),治人也育才。圖為台大醫院舊址(圖/Zengtuoying,wikipedia)。

杜聰明是臺灣光復後國立臺灣大學首位醫學院院長,卸任後並與陳啟川合作,創辦臺灣第一所私立高等醫科學府-高雄醫學院(現在的高雄醫學大學),治人也育才。圖為台大醫院舊址(圖/Zengtuoying,wikipedia)。

根據高雄醫學大學前任校長余幸司教授演講中提到,杜先生在高醫除學術之外,曾經經歷一起重要的事件:民國43年間,杜先生在高雄市議會對議員演講時表示,得自德國漢堡大學熱帶醫學研究所的啟發,使他在高醫繼續投注在蛇毒、熱帶醫學和天然藥物醫學的研究。影響所及,對於高雄市登革熱的防治的工作裨益甚大。余教授指出以杜先生的思維加上現代科技的觀念,突破當年面臨的困境,終能帶來巨大的改變。

總結而論,杜先生經歷滿清、日治時期至國民政府等不同時代,一生多采多姿,雖未親身擔任臨床醫師工作,但對臺灣的貢獻主要涵蓋醫學基礎研究、醫學教育、公共衛生以及醫療政策等領域,影響既深又廣。杜先生關懷社會,以其擅長的科學知識,主張「實驗治療學」的創新作法,結合中西醫學的長處,實際參與臨床治療的任務。杜先生嘗試挑戰的研究精神和悲天憫人的博愛心腸,使他成為臺灣學術界的瑰寶和所有莘莘學子的典範。

責任編輯:郭啟東/國立中山大學