數萬年前的冰河時期,臺灣的海邊是什麼模樣?或許跟你現在看到的陽光沙灘很不一樣。那時的臺灣,氣溫比現在冷得多,海平面也低了許多。而一片片圓扁如餅、有些身上佈滿神秘「月孔」的海洋生物,竟然在當時的臺灣海底熱鬧生活著!牠們就是今天要介紹的主角—沙錢海膽(Scaphechinus mirabilis)。

這種冷水型海膽現在大多只住在日本、韓國、俄羅斯等北方的冰冷海域,但牠們的「化石」卻能在現今屬於熱帶及副熱帶氣候的臺灣被發現。這些沉睡在砂土深處的沙錢海膽化石,正悄悄地告訴我們:臺灣的遠古海洋,藏著冰河時期的秘密!

國立臺灣大學地質科學系暨研究所的林日白副教授指出,這些化石不只是古生物學的重大發現,更是我們解開臺灣古氣候與古環境之謎的關鍵「線索」。

沙錢海膽從哪裡來?從化石看出臺灣曾是北方物種的避風港

林日白副教授解釋,這類冰河特有種的化石,最初在臺灣西部平原、靠近海岸的鬆軟砂岩層中出土,經專家確認後屬於奇異掘沙錢(Scaphechinus mirabilis)。

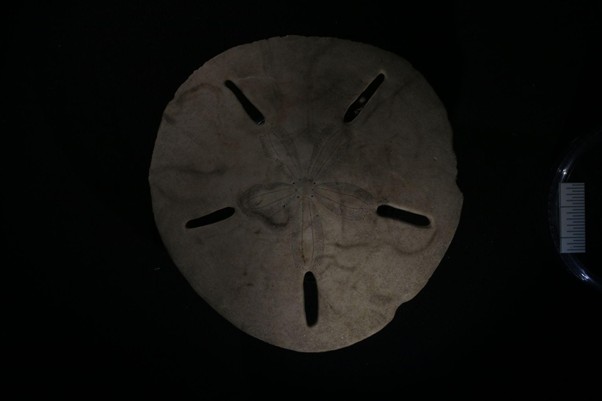

圖說:奇異掘沙錢目前在台灣苗栗一帶存有大量化石蹤跡。圖片來源:林日白

奇異掘沙錢是海膽綱星楯目(Clypeasteroida)的一支物種,為歪形海膽,目前在西北太平洋的日本、韓國及俄羅斯一帶尚有分布,在台灣的苗栗縣竹南、後龍、西湖、通霄和苑裡等地則有大量化石蹤跡。而這背後的原因,與氣候變遷息息相關。

要理解沙錢海膽曾如何在台灣繁衍,必須回到冰河時期。

根據地質與氣候模型重建,末次冰期(約距今2萬至1萬年前)時,全球平均氣溫比現在低攝氏5至8度,海平面也下降了120公尺。這使得臺灣與中國大陸之間原本被海水隔絕的臺灣海峽,變成一片廣闊的陸橋,原本的海洋退縮成寬廣的潮間帶與沙洲環境。北方的冷水海流南下,創造出沙錢海膽偏好的棲地:寒冷、近岸、沙質淺海地形。

不過,這些條件在今日台灣已極為罕見。現今海岸多為岩岸、港口與城市開發地段,加上海水溫度升高,沙錢海膽不再適合生存。台灣從沙錢海膽的樂園,變成牠的歷史紀錄。

「月孔」的祕密:海膽的身分證,也是一把鑰匙

沙錢海膽之所以受到林日白副教授如此關注,除了牠是冰河時期氣候變遷的見證者,還因為牠身上的「月孔」—那幾個由骨骼內凹所形成的孔洞,不僅是牠能抵抗潮間帶海浪衝擊的秘密武器,也是分類學上極為重要的依據。

這些月孔是楯形目海膽特有的結構,不僅可能強化結構、協助翻身與進食,更有實驗指出,其設計有流體力學上的優勢,可幫助沙錢在海底水流中穩定前行、避免翻覆。這種高度環境適應力,也讓牠們成為少數躲過白堊紀大滅絕事件、並在新生代快速繁盛的生物。

根據月孔的形狀、數量與排列方式,研究者可以精確判斷化石屬於哪個物種、哪個演化階段,甚至可能是已滅絕的古代種。臺灣出土的奇異掘沙錢海膽化石,這進一步證實:過去的臺灣海域氣溫與北亞類似,否則這類生物無法在此生存。

要讓一塊化石說話,除了觀察形態,還需結合地質與年代分析。沙錢海膽化石通常與特定地層共現,並可配合碳14或其他同位素年代測定技術,協助還原該化石出現時的時間點。結果證實這些化石最富集的層位是距今約2萬年前,冰河時期最寒冷的階段。

從化石出現的地層,可以拼湊出當時的海岸線、沙洲分布、水溫變化,甚至推估潮間帶的寬窄與潮能強弱。這項證據不僅填補了臺灣在冰河時期的海洋生態資料缺口,也幫助學者修正過往低估臺灣寒冷時期生物多樣性的觀點。

從這些沙錢海膽身上,研究者得以推估當時臺灣海岸線的位置、沙質沉積範圍與生物組成,是了解古氣候變化與海洋演化的重要拼圖。

圖說:「月孔」是楯形目海膽的獨特結構。圖片來源:林日白

還有多少未知等待發現?月孔的謎題仍未解

你可能覺得,既然沙錢海膽在臺灣的秘密已經被揭開了,那研究不就結束了嗎?其實奇異掘沙錢只是台灣發現的眾多海膽化石之一,林日白副教授就點出了沙錢海膽目前許多還未解開的謎題。

1、南北分布差異之謎

「奇異掘沙錢的化石,只出現在苗栗以北,過了台中就看不到了,南部發海域發現的是另外一種沙錢海膽化石,這是一個很有趣的現象,」林日白副教授指出,這代表冰河時期台灣南北的沙錢海膽群落差異非常大,而且非常明顯,可能是因為當時南北的水溫不同,導致生態群也不一樣。未來,這也是另一個值得探討研究的對象。

2、演化時間線之謎

至於臺灣發現的另一種沙錢海膽「地利圓碟海膽」(Echinodiscus tiliensis),年代可追溯至始新世,約4,000萬年前。但在世界其他區域,這類型的海膽出現時間多半落在中新世早期(約 2,300 萬年前至 1,600 萬年前),比臺灣晚了2,000萬年。臺灣的發現不僅大幅提前了沙錢海膽演化的時間線,也推翻了當時學界對其起源年代的普遍共識。儘管目前尚未有更早期的沙錢類實體化石現身,來自分子生物學的DNA分析結果卻補上了這段空白,顯示沙錢海膽極可能早在白堊紀晚期就已存在。這項交叉印證,進一步強化了台灣地區化石對全球古海膽演化研究的重要性。

3、月孔數量之謎

在世界各地的研究顯示,月孔在沙錢海膽的演化歷程中至少獨立出現了六次,分布於不同的演化支系中,有些月孔排列呈交錯狀,有些則呈波浪狀,顯示其在不同演化路徑中獨立發展的特性。在形態變異方面,月孔的數量和形狀在不同物種中有所差異,儘管大多數沙錢海膽的月孔數量為5個,但目前也曾在一些沙錢海膽身上發現過第6孔。這些形態上的差異可能反映了沙錢海膽在不同棲息環境中對水流、沉積物和覓食方式的適應策略。月孔的存在與否、數量和形狀的變化,提供了研究沙錢海膽演化歷程和生態適應的重要線索。

要回答這些問題,還需要科學家們在更多地點、挖出更多樣本,並進行更長時間的仔細比對和研究。當然,還有一個最關鍵的謎題:沙錢海膽究竟是什麼時候在臺灣「消失」的? 隨著冰河時期結束,臺灣海域水溫回暖,牠們是不是因為不適應環境而逐漸滅絕了?還是至今仍有少數沙錢海膽「躲藏」在某個角落,只是我們還沒發現呢?

從一塊海膽化石,看見臺灣的氣候變遷記憶

或許一塊小小的沙錢海膽化石,在浩瀚的海洋生態系中,似乎微不足道。但因為牠對環境變化異常敏感,讓它成為了研究冰河時期臺灣古環境的「超級指標」!

這些被沙泥掩埋了千年的生命遺跡,不只為我們描繪出臺灣遠古海洋的樣貌,更像是一面鏡子,提醒著我們:今天我們所面對的氣候變遷,其實只是地球漫長歷史中,又一個「循環」的開始。那些曾經出現又消失的物種,正是這段歷史最真實的「見證者」。

解開沙錢海膽的種種謎題,不只是古生物學領域的一項挑戰,更是打開臺灣地質與氣候演化之門的「關鍵鑰匙」。這項研究的未來價值,將不僅僅停留在學術殿堂,更能為我們理解地球的過去、預測未來的環境變化,提供寶貴的線索。

1. 採訪國立臺灣大學地質科學系暨研究所林日白副教授

2. 臺灣地球歷史──海膽篇|臺大校友雙月刊第126期

https://ntualumnibm.ntu.edu.tw/bm.bimonthly.article/detail/sn/8099

3. 細說海膽化石|新北市: 經濟部中央地質調查所, 2018

https://twgeoref.gsmma.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=228641&ctNode=289&mp=6

4. 臺灣的海膽化石|新北市: 經濟部中央地質調查所, 2018

https://twgeoref.gsmma.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=228583&ctNode=289&mp=6