面對嚴峻的氣候變遷挑戰,我們需要科學化的全新設計策略

在典型的臺灣夏日,空氣宛若蒸籠,我們回家後的第一個反射動作,往往是找到冷氣遙控器,按下那顆帶來「涼爽」的開關。

那瞬間的清涼,是科技賜予的救贖,但這份「救贖」的代價是什麼?我們將室內的熱氣毫不留情地排向室外,整座城市因「熱島效應」溫度不斷攀升,形成「越吹越熱,越熱越吹」的惡性循環。不僅如此,當我們緊閉門窗,隔絕了暑氣,也隔絕了新鮮空氣,讓我們在不知不覺中,可能陷入換氣不良的「病態建築症候群 (Sick Building Syndrome, SBS)」。

難道,對抗炎熱,只能加入這場消耗能源、加劇暖化的競賽嗎?

其實,另一個答案一直都在,只是藏在我們與「氣候」共處的方式裡。一種更聰明、更永續的選擇,正等待我們重新發現,那就是向自然學習的「生物氣候建築」與「被動式設計」,它們將是這場建築革命的核心。

什麼是生物氣候建築與風土建築?

生物氣候建築是一種將氣候條件納入建築設計的觀念,旨在創造舒適、節能、環保、健康的建築物。生物氣候建築利用大自然提供給我們的免費資源(如太陽、風、水、植被和土壤)來最佳化建築適應性與創造高能源效率建築,能夠滿足室內熱舒適性,並且降低對能源與建築設備的依賴。

在機械空調尚未問世、能源價格高昂的年代,風土建築因地制宜,巧妙運用氣候與建築的關係,並結合對大自然熱平衡的知識,實現多樣化的建築環境控制。這些設計不僅能大幅降低建築物的能源消耗,更能有效提升室內環境的舒適度。例如客家菸樓的屋頂,有一個稱為「太子樓」的天窗,利用熱對流讓菸樓內的熱空氣可以快速排出,使屋內維持涼爽。

這些傳統風土建築就地取材並適應了當地的氣候,充分展現出地區的文化特色,可說是生物氣候建築設計的先驅。

找回被遺忘的風土建築設計智慧:被動式設計

技術進步讓我們能吹上冷氣,卻也讓現代建築不再因應氣候改變建築特徵,成為一棟棟設計雷同的複製品,似乎現代建築師已經遺忘過去前輩們的風土建築設計與智慧。而「被動式設計」正是風土建築設計的「文藝復興」,重生為「現代生物氣候建築」的主要概念與技術。然而,「文藝復興」並非一味復古,透過現代科學方法,不僅能透徹理解前人智慧,也反過來幫助我們減少用電,這讓「被動式設計」成為建築節能與減少碳足跡的重要設計策略。「被動式設計」聽起來很專業,但它的核心精神,就像是讓建築學會三種與自然共處的魔法:

風是一位旅行家。我們透過精準的「建築配置」與「開窗設計」,為它規劃一條舒適的室內路徑,這就是「自然通風」。當流動的空氣帶走室內的濕氣與熱氣,不僅能提升舒適度,還能改善空氣品質,讓房子真正「活」起來。

陽光是珍貴的免費資源,但過猶不及。聰明的設計師會利用「遮陽」設計阻擋夏日的炎炎烈日,再透過「自然採光」與合適的「玻璃」將柔和的光線引入室內,減少白天開燈的耗能。到了冬天,則要反過來利用「被動加熱」原理,讓溫暖的冬陽為室內儲備熱能。

就像我們冬天穿外套、夏天穿薄衫,建築也需要一件能調節溫度的外衣。這件外衣由「隔熱保溫」材料、「熱質量」高的建材以及良好的「氣密性」構成。它能有效阻擋外界的酷暑或嚴寒,將室內維持在一個穩定的舒適溫度,大幅降低冷暖氣的能源消耗。

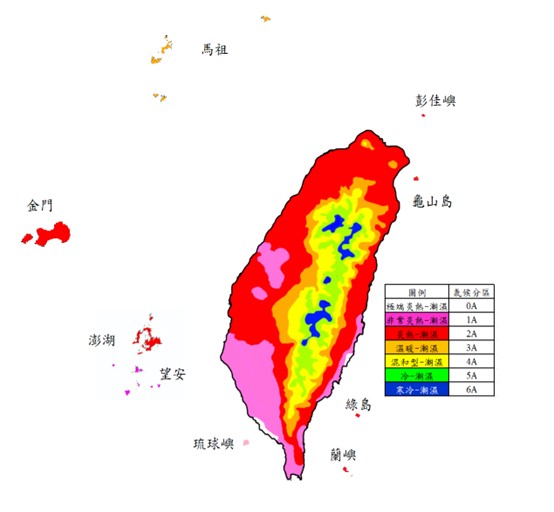

瞭解氣候是操作生物氣候建築與被動式設計最重要的一個步驟,臺灣有複雜的建築氣候分區(從極端炎熱到類似亞寒、溫帶的山地氣候區),設計者應判斷正確的氣候區(圖1),不同的氣候區可能適用不同的被動式設計策略。

圖1. 臺灣因為劇烈的地形高度變化,小小島嶼卻擁有複雜的建築氣候分區,不同氣候區需對應適當的被動式設計技術。圖片來源:張又升教授提供

充分利用免費的大自然資源:臺灣生物氣候設計圖表

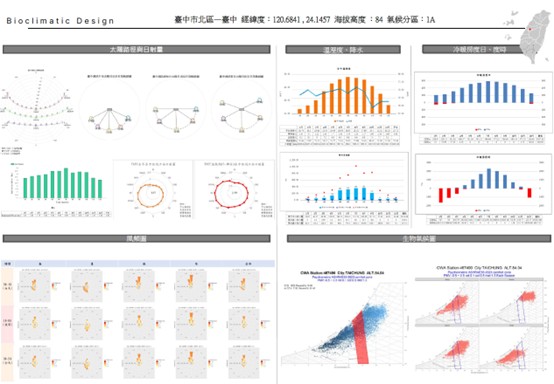

獲取氣象數據並不是一件難事,但要能善用氣象資料來進行生物氣候設計,讓使用者直觀的看見氣象資訊的重點,並能加以理解與應用,則必須在氣象資料的整理上更加用心。

「生物氣候設計圖表」可讓使用者輕易取得所需的在地化建築設計氣象資料。若能將氣象資料妥善利用於建築物規劃設計,並充分反映當地的氣候特徵,即可達到節能、舒適、健康的生物氣候設計成效(圖2)。

圖2. 利用生物氣候設計圖表可最大化利用大自然資源。

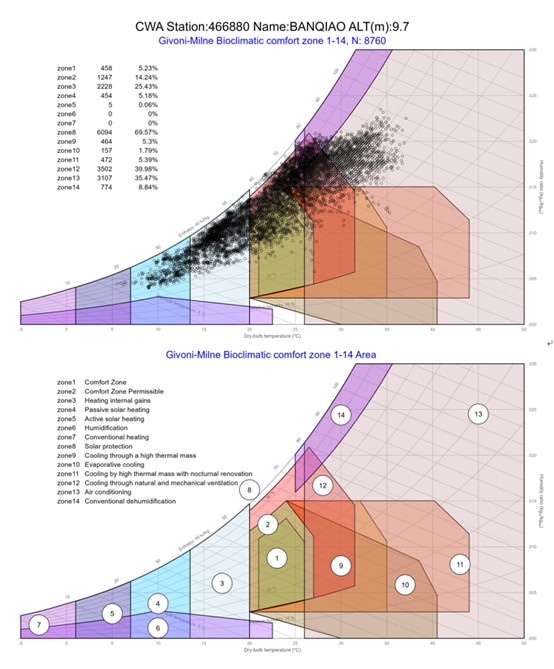

但圖表上應該要出現什麼指標,才能真的幫助到設計師與工程師呢?「Givoni-Milne 生物氣候圖理論」所展現的指標,能提供多種被動式設計策略以利建築物維持室內舒適度,例如圖 3 是將全年逐時的溫度、濕度氣象資料繪製在空氣線圖上,這張圖表上可以劃分成 14 種不同範圍的區塊,例如中間的 ZONE 1 區代表人類在特定溫度和濕度條件下感到舒適的範圍。而其他區塊代表不同的被動式設計策略可以有效對應的範圍,例如 ZONE 12 區代表可透過適當的自然或機械通風來進行冷卻降溫(可避免開啟冷氣),ZONE 3、4 區代表在寒冷的天氣亦可透過使用高熱質量建材或被動太陽加熱技術來改善室內環境。

有了這張生物氣候圖,就可以導入不同地區的氣候資料,確認當地建築物需要做什麼設計。圖 3 上面密密麻麻的黑點就是導入的資料,我們能從黑點分佈在哪些區域內,直觀地了解該地區的建築可能面臨的問題,科學化的評估特定策略在一年中的有效工作時數與節能潛力。

圖3. 利用Givoni-Milne生物氣候圖可科學化的評估各種被動式設計的應用潛力

氣象研究可拯救地球,淨零建築的挑戰與實踐

我們與炎熱的關係,長期以來被簡化成一個按鈕的距離。那個遙控器上的開關,賦予我們對抗自然的權力,卻也讓我們逐漸遺忘,建築本身,其實可以是一種更溫柔的回應。

2050淨零排放,這個被鐫刻在全球議程上的目標,聽起來像個遙遠的工程挑戰。但它的本質,其實是讓建築從密閉、高耗能的「水泥盒子」,重新變回懂得呼吸吐納、適應環境的「生命體」。這趟回歸,不僅僅是技術的革新,更是一場觀念的文藝復興。

未來的建築師與工程師,或許更像一位「氣候的轉譯者」。他們閱讀太陽的路徑,如同閱讀一首詩;他們引導風的流動,就像一位編舞家。這需要建築、材料、氣象等多重知識的交響共鳴,因為我們的對手不再是單純的溫度,而是如何與一個複雜的生態系統和諧共舞 。

最終,我們追求的,或許不僅僅是讓冷氣退休。而是當我們身處室內,依然能感受到陽光的溫度、聽見風的聲音,重新找回那份,與自然和諧共存的、寧靜的舒適感。那將是科技給予我們最深刻的答案,也是這個時代最具競爭力的溫柔。