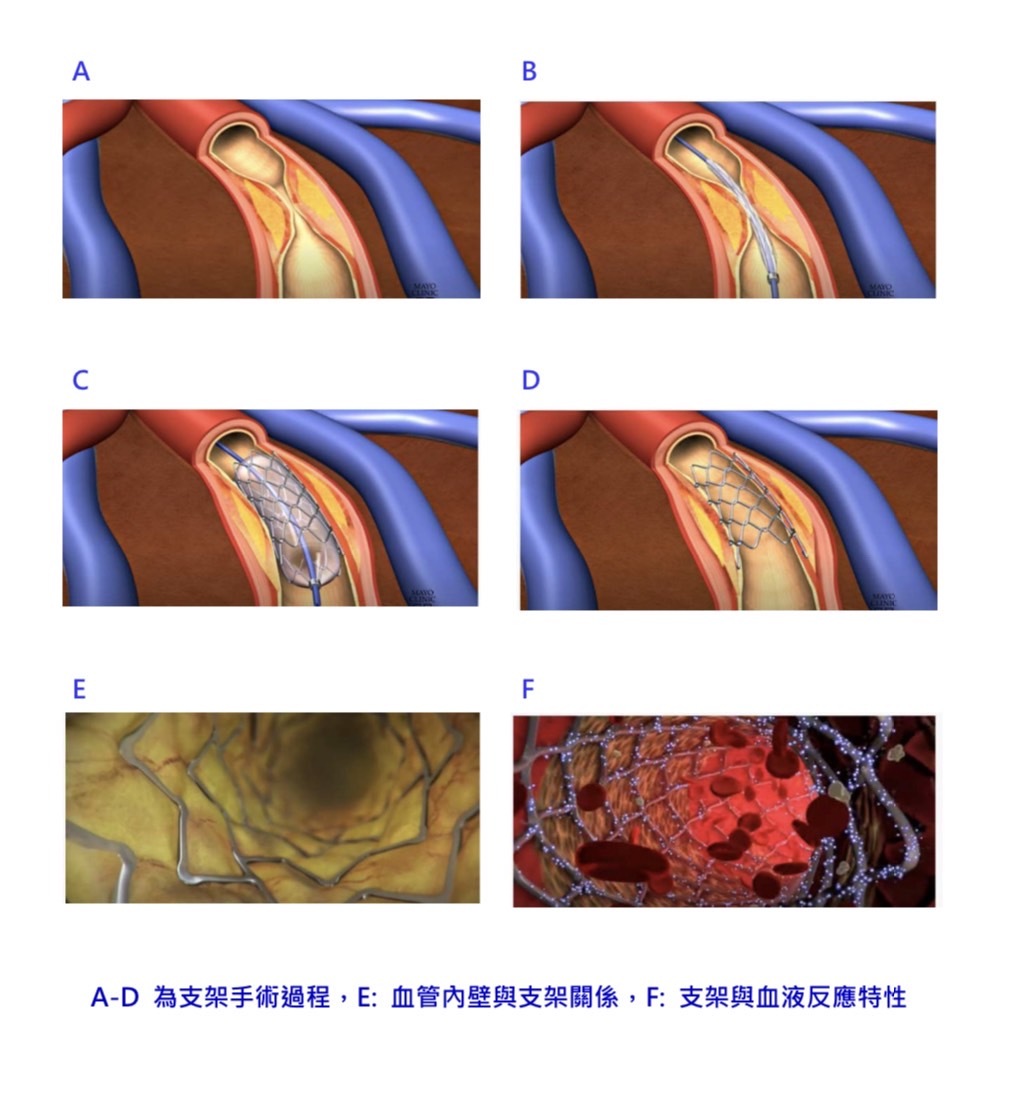

每年都有許多心臟病患者接受「心導管介入治療」。醫師會從手腕或鼠蹊部的血管插入一條細長的導管,沿著血流通往心臟,將氣球撐開狹窄的冠狀動脈,再放入一個微小的金屬支架。這個宛如迷你彈簧的裝置,能支撐血管內壁,使血液重新順暢流動,讓心臟再次獲得充足的氧氣與能量,而不必動到大刀。

心臟手術的無痕想像,從永久支架到可吸收材料

不過,早期的支架多半是由金屬製成,雖然耐用又結實,但也有它的麻煩。這些永久性的金屬支架就像在血管裡留下一塊「鐵片」,有時會引發慢性發炎,甚至造成血管再次狹窄。想像一下,如果一個原本柔軟有彈性的血管裡,長期嵌著一段堅硬的異物,久了總會讓身體感到不太舒服。

因此,近年來醫界開始追求一個新夢想—讓支架「功成身退」。

這就是「可吸收支架」的發明初心。這種支架能在血管需要支撐的時期穩穩撐住,等血管修復完成或不再堵塞之後,就會慢慢被人體吸收、分解,最後完全消失,讓血管恢復自然的狀態,彷彿什麼事都沒發生過。

但這麼神奇的東西,怎麼可能既撐得住血管,又能乖乖被吸收?祕密其實藏在「奈米技術」裡。從材料分子的排列方式,到微觀結構的設計與降解速度控制,每一個細節都經過精密計算。這場結合醫學與奈米科技的創新,正悄悄改變我們修補心臟的方式,也讓「能撐、又會消失」的支架,逐漸成為下一代心臟手術的新主角。

從黃金粉得到靈感,改以人體可吸收的鎂作為材料

傳統金屬支架表面閃亮光滑,乍看之下完美無瑕,不過,國立成功大學材料科學及工程學系特聘教授洪飛義教授解釋,「目前臨床上以不鏽鋼、鈷鉻合金及鎳鈦合金等金屬製成,但缺點是植入人體後,就要跟著患者一輩子,因為是異材質,對於逐漸老化的血管,有出血、影響免疫等風險。」

同時,醫材界也曾嘗試用 PLA (聚乳酸)製作血管支架,這種塑膠材質有降解性、大約一年半後便會被人體吸收,但缺點是該材質無法以 X 光攝影追蹤,即使鍍上黃金粉作為輔助標記,也因容易脫落而失效,導致整體市場反應並不好。

然而,前人走過的路並沒有白費。洪飛義教授與其實驗室博士生黃嫈庭等組成的研究團隊,從黃金粉得到靈感,改為使用可被人體吸收的鎂,並結合奈米技術,研發出了具全球創新性的血管支架新材料— PLAM。

研究團隊先在粒徑約 20 微米的鎂粉表面,鍍上厚度約600奈米的磷酸鹽陶瓷膜 ,再將能在體內自然降解的「鍍膜鎂粉」摻入聚乳酸塑膠,形成 PLAM,這種新的血管支架材料,解決了黃金粉會脫落的問題,因為鍍膜鎂粉直接被混入 PLA 中,除非支架降解,不然訊號不會消失,有利於 X 光攝影偵測。另外,由於鎂粉降解後在體內呈鹼性,正好能中和 PLA 降解後的酸性,讓鎂成為「可吸收支架」的理想添加材料。

成大團隊利用結合鎂與聚乳酸塑料的新型材料 PLAM,製作的血管支架,兼具易降解及可攝影追蹤特性。圖片來源:成大新聞中心、洪飛義提供

從材料科學到生醫應用,跨領域合作的挑戰

然而,成也「降解」,敗也「降解」。鎂粉分解得太快,支架還沒撐夠時間就提前崩塌;分解得太慢,又可能造成金屬離子累積,引發局部反應並產生氫氣而不利治療。要讓支架「撐得夠久又能慢走」,正是這項研究的最大挑戰。

洪飛義教授團隊便針對這點下了苦功。他們從材料的源頭開始重新設計,首先,材料不用整塊金屬,而是改採圓球形的鎂粉作為基礎。鎂粉本身很活潑,處理起來有一定危險性,所以研究團隊先幫它「降火氣」,也就是進行表面「鈍化」處理,讓它更穩定安全。

「鈍化」是將金屬表面轉化成不易氧化的狀態,來保護內部材料,例如不鏽鋼完成加工後,會泡入硝酸中,使其表面形成緻密氧化層阻絕空氣,防止內部進一步氧化。但鎂非常活潑,不可能單對表面做氧化處理,一氧化就全部消失,那該怎麼辦呢?

為了解決這個問題,研究團隊開發出能被人體吸收的「奈米級的磷酸鹽薄膜」,用類似裹粉的方式,把薄膜套在每顆鎂粉上,就像幫它披上輕薄又堅固的陶瓷外衣,讓鎂粉變得穩定又合用。在特定厚度的薄膜下,不僅可延緩鎂粉的降解速度,還能避免體內瞬間有過量的鎂,與血液作用產生大量氫氣。

雖然目前全球研究報導中,幾乎沒有提及鍍奈米磷酸膜的鎂粉,然而,2018 年,經洪飛義教授領軍的成大實驗室確認,已發現「一邊鍍膜,鎂粉會一邊降解」,這就像是做「巧克力脆皮雪糕」,必須在冰淇淋上澆淋熱巧克力,冰淇淋會隨著熱巧克力融化,而巧克力也會凝固形成堅硬外殼,必須同時確保冰淇淋與巧克力外殼的完整,才能做出完整有效的「鍍膜」。

最後,他們把鍍層鎂粉和可分解的 PLA 混合,做出複合材料 PLAM 。說來簡單,但實際上,這可不混在一起攪一攪就行,鍍層鎂粉也像「巧克力脆皮雪糕」十分脆弱,必需精準控制鍍層鎂粉與 PLA 的比例、密度、混合的均勻度,確保兩種材料能「合得來」。並且在剛剛好的溫度和速度下,透過微型精密射出機射出,才能打造出既有金屬強度、又能被人體吸收的 PLAM 支架材料。

為了實際應用,最終支架更得通過一連串測試。要夠強、不會太快分解、細胞願意和它相處,甚至還要在動物實驗中證明安全無虞。通過了一步步的驗證後,洪飛義教授團隊終於讓這種新材料在 2019 年從實驗室走向臨床。

成大團隊研發的新型 PLAM 血管支架,植入人體後,在 X 光攝影追蹤下,可以看到閃亮的鎂金屬粉末。圖片來源:成大新聞中心、洪飛義提供

未來的心臟手術,以共生為目標的新時代

如今有了可降解的心臟支架,那麼,讓我們來再次想像未來的醫療場景。病人在接受心導管手術後,不再需要擔心體內多了一個永久存在的金屬異物。那根可吸收支架,將在血管裡靜靜完成任務,穩穩撐住、輕輕修復,等到血管重獲彈性與健康,它便悄悄分解、消失,無須再次手術取出。手術結束的那一刻,不只是血流恢復順暢,更意味著人體與醫材達成一場完美的協奏。

展望未來,洪飛義教授分享,這樣的技術不僅限於心血管領域,此項以鎂合金為核心的可吸收材料,未來有望延伸應用到骨科固定釘、食道、膽道、輸尿管與氣管支架及下肢靜脈導管等臨床應用場景中。也就是說,從修補血管到支撐骨骼,這項「撐住就好、任務完成後自然離開」的概念,正逐漸成為醫材設計的新方向。這項技術不單單是創新,更有機會創造材料與醫學知識。