冷鏈物流是什麼?

陳慧娟副執行長指出,冷鏈物流除了「冷」,更重要的是「鏈」,這代表從農漁產品的採收、加工,到物流中心的冷凍冷藏、自動化倉儲分流,最後再由冷鏈貨車配送到超市或便利商店,每個環節都必須維持合適的溫度與濕度。這一過程不能中斷,其中一個環節失守,商品就可能迅速腐敗。

陳慧娟副執行長進一步表示截至2025年,臺灣的冷鏈物流經過近 40 年的努力,低溫食品的冷鏈使用率已達 85~90%。它不只是運貨的工具,更徹底改變了人們的生活方式。過去沒有冷鏈的年代,長輩們必須曬蘿蔔乾、將蔬菜泡進鹽水或醬缸,只為延長保存時間。那時候,能吃到新鮮蔬果是一種難得的享受。如今,冷鏈突破了地域與季節的限制,讓夏天能嚐到進口櫻桃,冬天也能喝到冰涼鮮奶,甚至把各國飲食習慣都「搬進」了臺灣。

這種改變在便利商店裡最為明顯:日本的御飯糰、韓國的泡菜飯卷、美國的冰淇淋、歐洲的優格,以及臺灣在地的滷味便當,都能在同一間小小的門市裡同時出現。但要讓這些商品同時存在,背後並不是一台冷凍車就能解決的問題,而是一整套複雜的設備與系統在同時運作。那麼,冷鏈究竟需要哪些軟硬體設備,才能支撐這條「不能斷」的旅程呢?

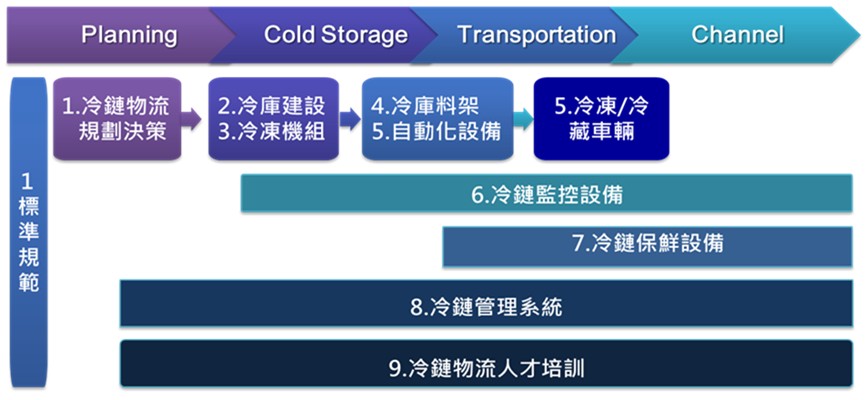

圖說:冷鏈物流就像一趟不能中斷的旅程:從規劃、倉儲,到運輸與通路,每一步都缺一不可。圖片:陳慧娟副執行長提供

冷鏈物流的一趟旅程

剛採收的水果,以及屠宰後處理好的肉品,會先送進物流中心進行「預冷」。不過,預冷並不是一套通用流程,而是要依照不同食材選擇最合適的方式。水果需要慢慢降溫,避免果皮因溫差受傷;肉品則必須快速凍結,才能抑制細菌滋生,保住鮮度;葉菜類還得兼顧濕度,否則很快就會枯萎。

完成分流與包裝後,食材才會進入運輸階段。許多人以為冷鏈貨車只是一台「大型冰箱」,其實設計更精細。「分層」就是關鍵:車廂被劃分為不同溫度艙室—零下 18°C 的冷凍艙放冰淇淋和冷凍食品;0–7°C 的冷藏艙存放便當、沙拉與生鮮蔬果;常溫艙則擺放餅乾、飲料等商品。一輛車就能同時配送多種類型的貨品,大幅提升效率。

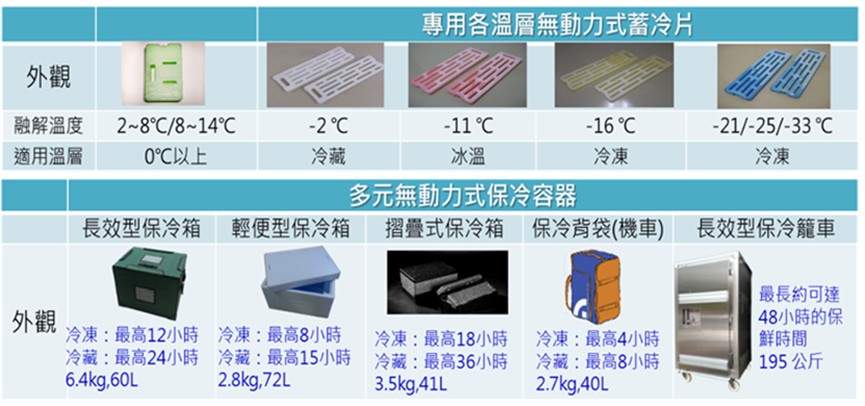

但要穩定維持各艙室的溫度並不容易。傳統冷凍車依靠壓縮機持續製冷,不但耗油耗電,車門開關或中途停車也容易造成溫度波動。為了克服這個問題,工研院研發了「無動能蓄冷板」。它能在冷庫裡預先製冷,路上再慢慢釋放,就像環保冰塊一樣。不同蓄冷板裝有不同的介質,因此能讓各艙室各自維持穩定環境。即使配送途中需要多次停靠、開關車門,也能維持溫層穩定,避免因溫度劇烈波動而造成食材劣化或腐敗。

圖說:不同溫層對應的無動能蓄冷板與保冷容器示意圖:蓄冷板在冷庫預先致冷後可維持溫層穩定,分為冷藏(-2°C)、冰溫(-11°C)、冷凍(-16°C至-33°C)等類型;可搭配各式保冷箱、保冷袋或冷鏈籠車,根據配送時效與容量需求靈活調整。圖片來源:陳慧娟副執行長提供

除了硬體設備,冷鏈的穩定還需要軟體與數據來守護。車廂內的關鍵區域會加裝溫濕度感測器與無線傳輸設備,管理者能即時看到完整數據:不只是溫度,還包括濕度、車門開關次數、壓縮機耗電量,甚至車輛的震動與即時位置。這些數據能隨時提醒異常,確保環境始終維持在設定範圍。

當全國上百台冷鏈貨車、倉庫和門市的數據一併回傳,就會累積成龐大的「冷鏈大數據」。物聯網的角色,就像是把這些分散的數據點串聯起來的針線,每個感測器負責穿針引線,把訊號送回中央系統。AI 演算法進一步分析後,就能形成一幅完整的藍圖:如果遇上交通塞車,能透過 AI 演算法自動幫貨車換路線;如果壓縮機能耗異常,更會提前示警;甚至能根據過往銷售資料,預測不同地區是否需要增減配送。

未來,這些數據還可能被寫入區塊鏈。因為區塊鏈資料不可竄改,一旦溫度紀錄上鏈,就成了最可信的證明。無論是高價食品還是疫苗,都能擁有一份透明的「冷鏈履歷」,清楚呈現每一階段的保存與運送情形。

縮短新鮮的距離

面對愈來愈競爭、講求速度與品質的需求,未來冷鏈物流將朝向更多元、創新的服務模式發展,逐步深入民眾生活。陳慧娟副執行長指出,「前置倉」的設置與外送平台的整合,正是當前的重要趨勢。

「前置倉」是把原本設在郊區的大型倉庫「前移」到消費者生活圈裡。社區附近的超市或小型空間,都可能被改造成迷你倉庫,成為離消費者最近的補給站。這樣一來,當有人透過外送平台或網路下單時,貨品就能從最近的「前置倉」出發,縮短配送時間,滿足即時需求。

冷鏈物流拉近了產地與餐桌的距離,讓「新鮮」不再受限於季節與地域。下次走進超商或點開外送 App,不妨想想:這份餐點背後,是多少技術、數據與人力一同協作,才能讓食物以最佳狀態送到你手中。

採訪工研院服務系統科技中心的陳慧娟副執行長