想像一下,一場颱風侵襲,周邊地區電力中斷,而你居住的大樓卻燈火通明、電梯照常運行、冷氣不受影響。這並非奇蹟,而是「智慧微電網」發揮作用的場景。

當氣候變遷導致用電型態更難預測,各國城市正積極尋求更穩定且具彈性的供電方式。在臺灣,由台灣電力公司綜合研究所主導的「智慧微電網」計畫正是其中之一。這套系統結合再生能源、儲能技術與AI智慧控電功能,讓一棟建築或一座校園不只能自行發電,還能靈活因應各種電力挑戰,逐步實現電力自主。

圖說:在極端氣候與用電不確定性日增的年代,智慧微電網讓建築能自主發電、彈性應對突發停電。圖片來源:pexels

電力從哪裡來?從集中供電走向分散智慧

首先,我們必須了解什麼是「電網」。過去的電力系統,大多為「集中式供電」,電力由少數幾個大型電廠生產,再透過高壓輸電線路傳送至變電站,降壓後進入家家戶戶的電表,由於是單向輸送電力,「集中式供電」的電網相對簡單,也容易管理。

但近年來,隨著再生能源技術的快速進展與政策推動,越來越多電力不再僅由集中式大型電廠供應,而是由遍佈各地、具備小型發電能力的「用戶側」自行產生。這些能自產電力的單位,包含設有屋頂太陽能板的住宅與工廠、裝置小型風力機的離島校園,甚至農業場域中的太陽能農棚系統。這類能源裝置統稱為「分散式能源」(Distributed Energy Resources, DERs),其特色在於部署靈活、發電規模中小、位置靠近用電端,可有效提升能源自給率與地區用電彈性。

然而,這樣的分散佈局也大幅改變了「集中式供電」與電網的運作模式。原本自電廠出發、單向輸送的電力流程,開始出現多點供電、雙向流動的新樣貌。例如,當一座設有太陽光電系統的建築在白天發電超過自身需求時,這些多餘的電能會回流到電網中;而在夜間或陰雨天,太陽能不足時,建築則從電網中取電補足,形成動態交換的雙向能源流。

台電綜合研究所吳承翰工程師指出,當電源不再只來自電廠,而是來自各個方向,這些分散式能源會接到配電系統或輸電系統,使得整個電力流向變得更為複雜,其發電狀態也常受天氣影響,因此在系統運轉上,會造成頻率或電壓的擾動。他進一步說明,分散式電源的加入使電力系統需要更高的調整能力,特別是在遇到天氣影響、用電高峰或突發災害時,如果沒有彈性的管理方式,整體電網會面臨更大的負荷。

微電網是什麼?從小系統學習大型電網的彈性思維

在這樣的背景下,微電網(Microgrid)的概念應運而生。微電網是一種規模較小、但功能完整的電力系統。它擁有自己的發電來源(如太陽能板、柴油發電機)、自己的儲能設備(如鋰電池系統),能將電力輸送給建築內的各項設備與設施,並且在必要時,與外部電網斷開,獨立運作。

這樣的獨立性非常關鍵。例如當外部電網發生故障、停電,或是因應災害現場需要緊急供電,微電網就能像一個自足的小型電廠,保證電力不中斷。吳承翰解釋,微電網必須具備幾個要素:其一,必須有自己的電源與負載,其二,要有電力傳輸的途徑(例如建築內部的配電盤),最後,也必須設有一個實體的「切換點」,能與台電電網連接或斷開。具備這些條件,就可以稱為一個基本的微電網。

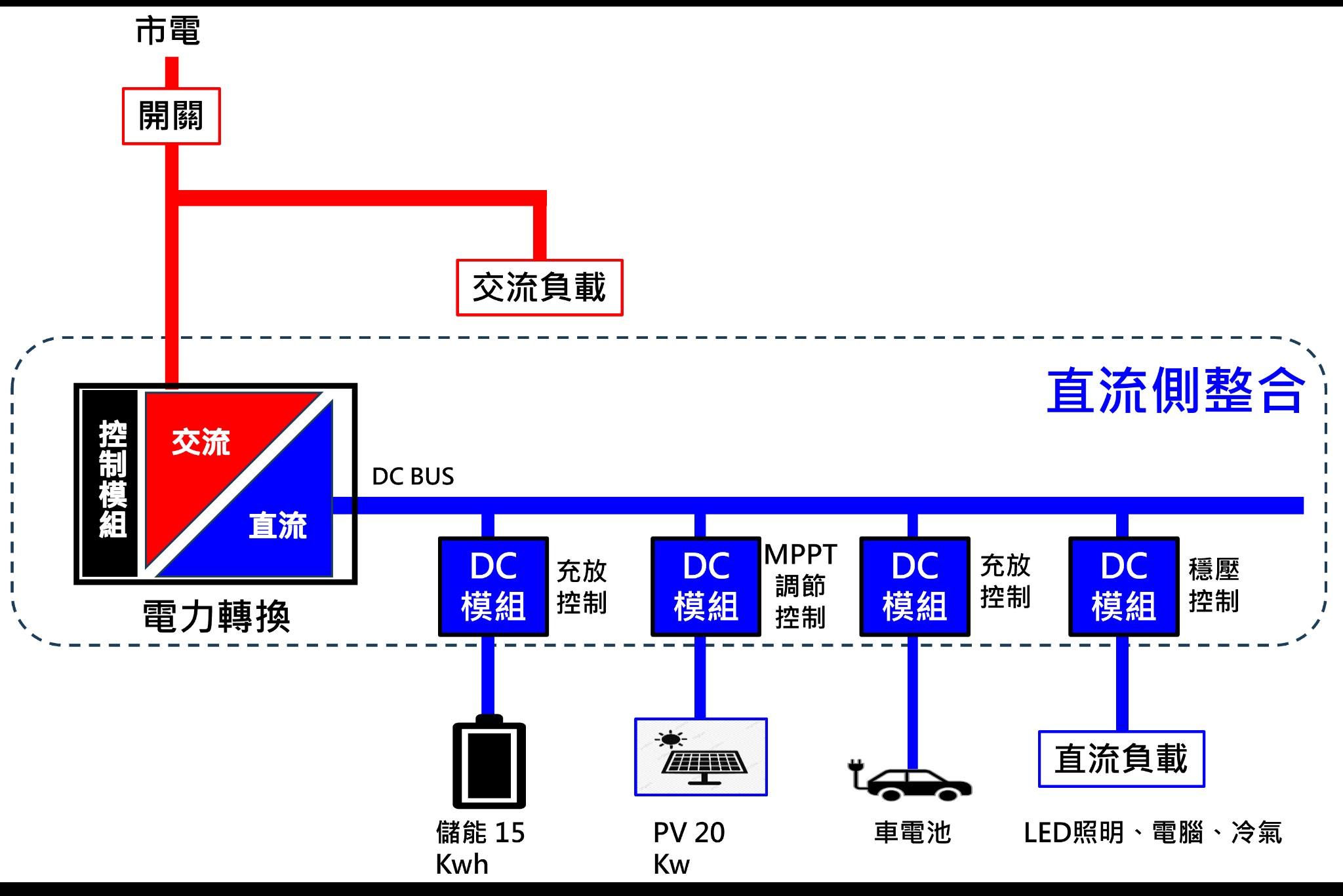

另一個微電網關注的焦點,是提升小範圍內的能源使用效率。過去電力系統以交流電(AC)為主,相較於直流電(DC),交流電在長距離傳輸中損耗較少,適合由電廠送到城市。但許多現代設備,例如太陽能電池板、儲能電池、電動車、LED照明、筆記型電腦與伺服器,這些裝置其實本身就直接使用直流電。吳承翰指出,這些設備若要與交流電系統接軌,必須額外增加變流器,也就是說電會在進入設備前經過好幾次「轉換」,每次轉換都會產生能源損失與系統複雜化的問題。

因此,在微電網架構中引入直流供電設計,讓直流來源(如太陽能)與直流負載(如LED)直接連接,不需經過不必要的電力轉換設備,就能大幅提升能源效率。這也就是「交直流複合微電網」的概念。台電於樹林所區建置的實驗場域,即是目前國內少數具備完整交直流整合功能的系統之一。

圖說:交直流複合微電網主要架構。圖片來源:吳承翰工程師提供

電從哪裡來?再生能源、儲能系統與AI的協奏

不過,智慧微電網的核心,不僅在於發電與儲能設備的存在,更在於如何智慧地調配這些能源。這正是能源管理系統(EMS)的工作範圍。

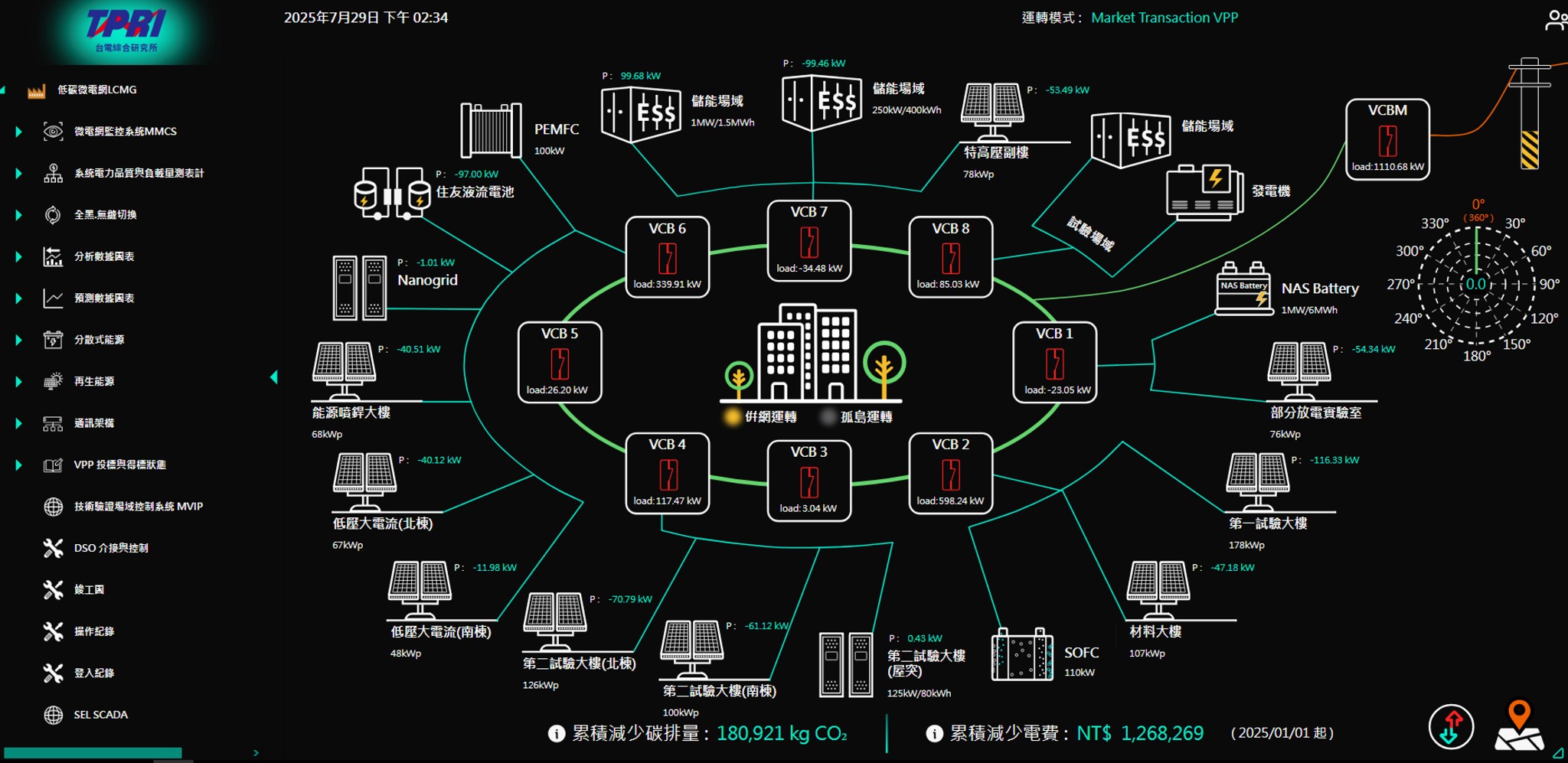

以台電樹林所區的實驗場為例,EMS系統會先進行負載預測(判斷使用者接下來可能的用電量)、再生能源發電預測(根據天氣資料與日照計算可發電量),然後再自動產出運轉策略,包括何時充電、何時放電、哪些設備啟動或暫停。吳承翰指出,能源管理系統就像微電網的大腦,從預測、排程到執行,都能自動進行,讓整體運轉更有效率,也減少人力依賴。

智慧微電網並不是紙上談兵的技術,台電目前已經在多個場域完成佈建與實測,涵蓋偏鄉防災型微電網、離島型微電網、校園與變電所等多種場景。尤其在樹林所區的「交直流複合微電網實驗室」,不僅建置了完整的電源、儲能與負載系統,更重點驗證了孤島運轉、併網切換與AI智慧控電的實作能力。

圖說:樹林所區微電網能源管理系統控制介面。圖片來源:吳承翰工程師提供

智慧微電網會成為城市建築的新常態嗎?

未來是否可能每棟新建建築、每個社區都配備一套智慧微電網系統?吳承翰認為,這並非遙不可及。當再生能源與儲能系統更為普及,加上管理系統操作更加簡化,智慧微電網有機會成為校園、行政機關甚至大型住宅的基本設施選項。

不過,吳承翰也提醒,導入智慧微電網並非僅靠設備安裝,還需要一整套系統性的規劃能力,包括電力設計、控制策略、事故排除機制與法規配套。缺乏整合能力的設置反而可能造成風險,影響用電安全與設備穩定。因此,除了技術成熟,還必須建立完整的商業模式、操作流程與培訓制度,才能真正讓這項技術在社區、校園與政府機構中落地發展。