Seaglider(水下滑翔機)是臺灣新引進的水下研究設備,一台售價超過650萬,沒有動力裝置卻能潛入1,000公尺的深海中,帶回寶貴的水文資料。(圖/臺大海洋所提供)

Seaglider(水下滑翔機)是臺灣新引進的水下研究設備,一台售價超過650萬,沒有動力裝置卻能潛入1,000公尺的深海中,帶回寶貴的水文資料。(圖/臺大海洋所提供)

在科技部補助下,臺灣大學海洋研究所在2016年購入全臺第一台Seaglider,沿東部海域進行黑潮斷面量測,傳回水文(海水溫度、鹽度)、溶氧量、螢光(可換算葉綠素濃度)、光背散射(藉由光散射的狀況推估海水的濁度)等參數資料,發現黑潮洋流底下「水團層疊」的特殊現象。研究成果2019年發表於Nature系列期刊《Scientific Reports》,是黑潮研究的重大里程碑。

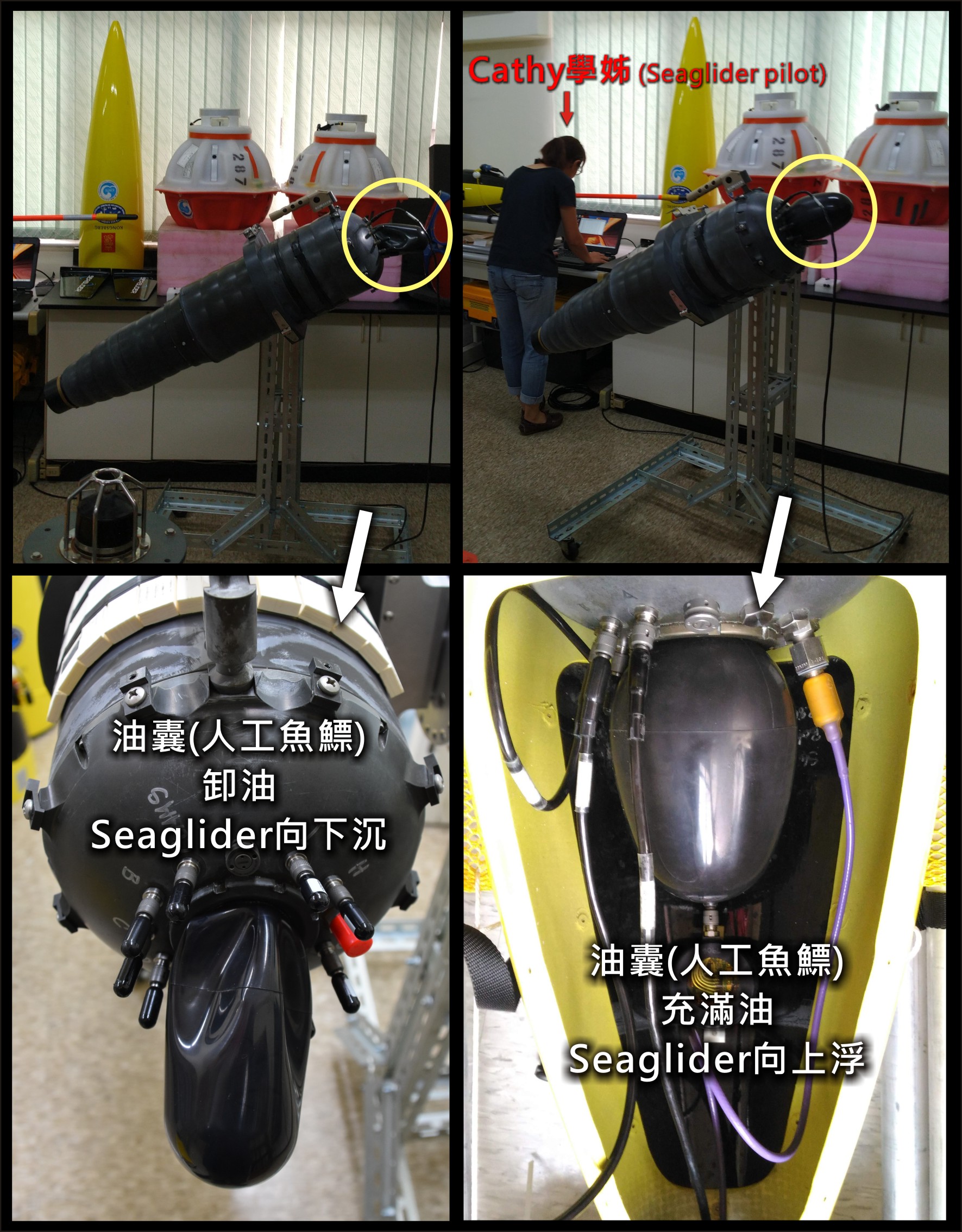

臺大海洋所所長詹森表示,Seaglider是以鋁製壓力殼幫浦將油灌入尾部的囊袋、增加體積與浮力來控制機體上浮;並藉由內部電池的移動來調控重心,當電池向前後左右移動時,便能改變Seaglider俯仰和滾動角度,使之順著海流滑翔。

Seaglider調控浮力的機制,是藉由油囊來調整機體的體積。(圖/臺大海洋所提供)

Seaglider調控浮力的機制,是藉由油囊來調整機體的體積。(圖/臺大海洋所提供)

Seaglider會依指令起伏遊走於表面到1,000公尺深的海域,並在下潛和上浮的過程中,收集海水的各種參數資料,然後在浮上水面時,透過衛星傳輸水文剖面資料和接收指示。一天約可起伏四至五次,每次橫跨大約5公里的水平距離。

Seaglider第一次在東部海域進行黑潮觀測的路徑圖。(圖/臺大海洋所提供)

Seaglider第一次在東部海域進行黑潮觀測的路徑圖。(圖/臺大海洋所提供)

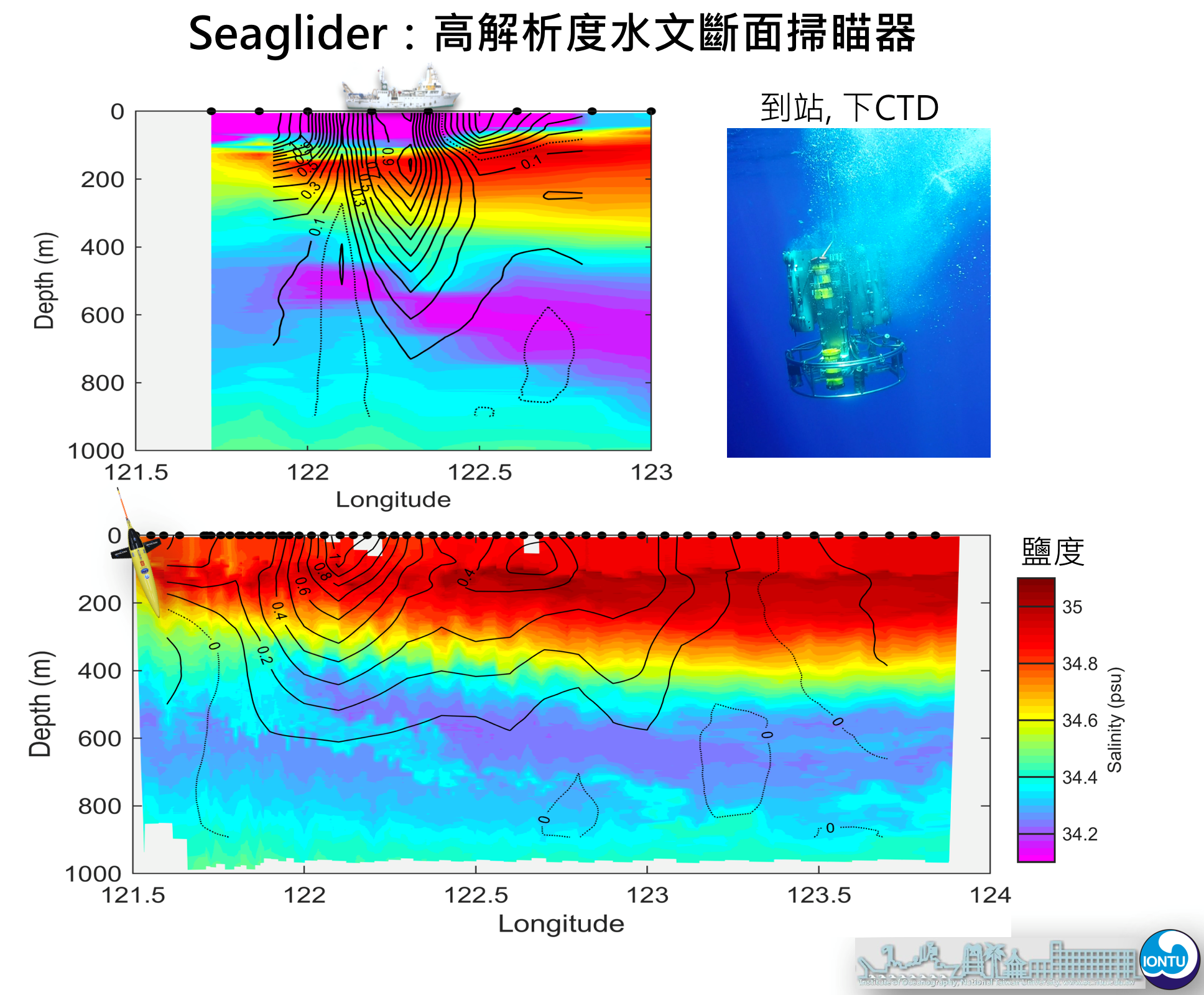

三年前Seaglider第一次出勤,在87天內跑了2,095公里,下潛至1,000公尺的次數達434次,傳回密集且詳細的水文等海洋剖面資料。詹森表示,以往海研船無法進行這麼多點測量,因此觀測站之間的狀況僅能推估。Seaglider能補充觀測站之間的數據,協助研究團隊剖析黑潮精細的水文結構,進而清楚描繪500-800公尺深的黑潮裡水團層疊的現象

海研船(上圖)與Seaglider(下圖)觀測鹽度的解析度差異,從左上跟下圖上方的黑點可看出海研船的觀測點比Seaglider少很多,鹽度分布的解析度也差很多。(圖/臺大海洋所提供)

海研船(上圖)與Seaglider(下圖)觀測鹽度的解析度差異,從左上跟下圖上方的黑點可看出海研船的觀測點比Seaglider少很多,鹽度分布的解析度也差很多。(圖/臺大海洋所提供)

攪不開的水——黑潮千層糕的秘密

紅圈處為黑潮裡不同鹽度的水互相層疊的狀況,可以看到深淺顏色夾雜在一起,每層水最厚達50公尺,最大範圍可達100公里。黑色曲線是Seaglider記錄的鹽度變化,顏色代表鹽度分布。(圖/臺大海洋所提供)

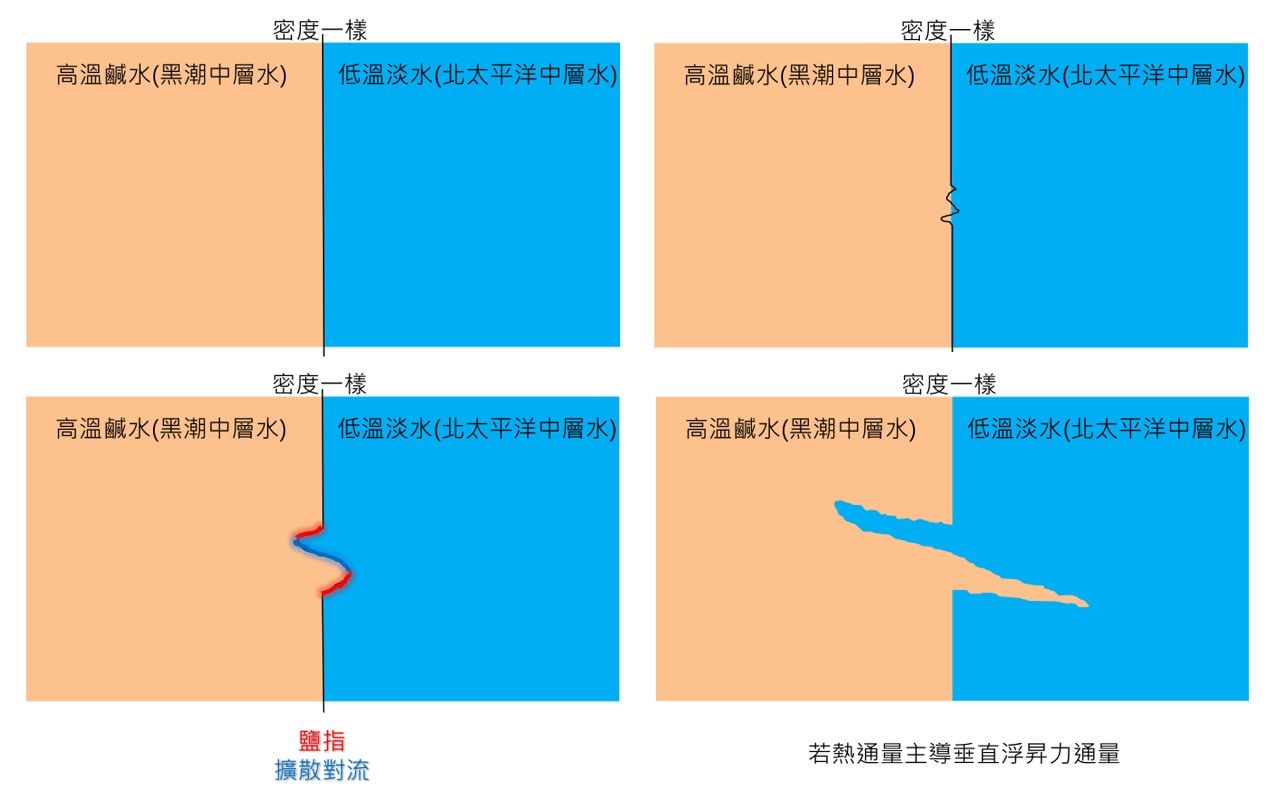

紅圈處為黑潮裡不同鹽度的水互相層疊的狀況,可以看到深淺顏色夾雜在一起,每層水最厚達50公尺,最大範圍可達100公里。黑色曲線是Seaglider記錄的鹽度變化,顏色代表鹽度分布。(圖/臺大海洋所提供) 產生千層糕水文結構的示意圖,當溫度混合比鹽度快時,高溫高鹽水因溫度下降,密度提高而發生「鹽指現象」,造而圖中的初始擾動向左右兩方成長,進而導致黑潮中層水有千層糕的水文結構。(圖/臺大海洋所提供)

產生千層糕水文結構的示意圖,當溫度混合比鹽度快時,高溫高鹽水因溫度下降,密度提高而發生「鹽指現象」,造而圖中的初始擾動向左右兩方成長,進而導致黑潮中層水有千層糕的水文結構。(圖/臺大海洋所提供) Seaglider幫助研究人員探索黑潮。(圖/fatcat11繪)

Seaglider幫助研究人員探索黑潮。(圖/fatcat11繪) Seaglider是海洋研究的利器。(圖/臺大海洋所提供)

Seaglider是海洋研究的利器。(圖/臺大海洋所提供)本著作係採用 創用 CC 姓名標示─非商業性─禁止改作 3.0 台灣 授權條款 授權.

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸著作,但不得為商業目的之使用,亦不得修改該著作。 使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

閱讀授權標章或

授權條款法律文字。