台灣近年詐騙案猖獗,光是今年2月,全台詐騙損失金額就高達60億元。隨著科技進步與社會結構日益複雜,詐騙手法日新月異、更加生活化,平均每三人就有一人曾被詐騙得逞,你我都可能是下一個受害者。

這規模令人震驚,也讓我們不得不思考:為什麼詐騙會找上我嗎?誰才是詐騙犯眼中最理想的獵物?我該怎麼做才能避免被詐騙的風險呢?本期文章邀請中央警察大學犯罪防治學系教授蔡田木,為我們揭開詐騙背後的「獵物名單」。

詐騙真的只是「笨」才會中招嗎?

許多人在面對自己或親友受騙後的第一反應,往往是責怪受害者「怎麼這麼傻」。但事實真是如此嗎?蔡田木教授認為,受害者會落入陷阱,智商並不是主因,而是因為加害者對於網路詐騙的模式早已駕輕就熟,並且透徹被害人的「人性」與「生活模式」,並據此設計出一套又一套高命中率的陷阱。

舉例來說,網路購物詐騙會利用人們對低價商品的貪念和急於做出決定的心理弱點,在短時間內給予強烈誘因與緊迫感,使人難以冷靜思考,最終受騙上當。

根據蔡田木教授的研究統計,學歷並非影響受騙與否的關鍵因素,年齡、每月收入、心理特質與網路詐欺被害的情形呈現的關聯性更高。目前受騙的年齡主要介於18-39歲的青壯年族群,低年齡層被詐騙的手法主要是購物詐欺、解除分期付款詐欺等方式,而30-59歲的人口由於已有一定程度的社會歷練,因此受騙的情形是以「投資詐騙」為大宗。也就是說,小至購物交友、大至投資貸款,生活中大小事都可能成為詐騙的媒介。

圖說:加害者對於網路詐騙的模式早已駕輕就熟,透徹被害人的「人性」與「生活模式」,並據此設計出一套又一套高命中率的陷阱。圖片來源:Pexels

哪些人格特質更容易被盯上?

近年國外的犯罪研究嘗試將人格測驗結果與受騙經驗進行交叉分析,試圖找出詐騙受害者的高風險族群。我們熟知的MBTI16型人格中,INTP 和 INFP 經常在研究中榜上有名。

為什麼是這兩種人格呢?典型的INTP 是「邏輯學家」,喜愛探究未知領域,好奇心旺盛的他們也熱愛挑戰與創新;而 INFP 則是「調停者」,重視理想、情感豐富、對人有高度信任。然而,這些看似正面的特質,在詐騙者眼中,卻可能代表著「衝動性高」、「警覺心較低」、「容易被理想畫面吸引」等有利於行騙的條件。

蔡田木教授歸納受害者常具有以下四種人格傾向:

1. 衝動性高:對於事物較缺乏思考,急於追求眼前的利益。

2. 冒險性強:對風險的感受較低,願意嘗試新奇或不明確的事物。

3. 刺激尋求傾向:喜歡變化與刺激,容易被未知的事物吸引。

4. 低克制力:無法控制自己的慾望,較難抵抗網路上特定的誘惑。

以上這些人格特質與詐騙類型高度相關。例如,網路購物詐騙常針對年輕族群,他們衝動消費的傾向較強,且相對更願意冒險;而投資詐騙則偏好具備理財知識卻仍追求快速獲利的中年族群。另外,網路成癮和偏差的社會價值觀也是網路詐欺被害的重要因素之一,除了心理健康風險外,伴隨這些特質的生活模式也使得他們容易暴露於高風險的網路環境中。

不只是性格,習慣也會讓你成為目標

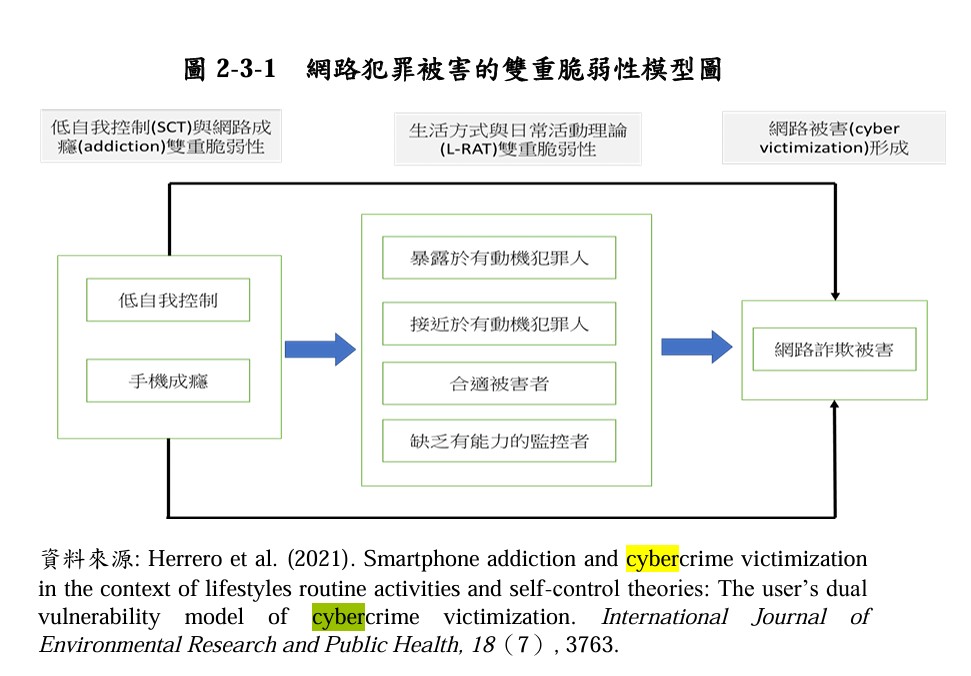

許多我們習以為常的生活習慣,也在無形中提高我們成為受害者的機率。蔡田木教授以「L-RAT 模型」說明詐騙行為與日常活動之間的密切關聯。

L-RAT 是「日常活動整合理論」(Lifestyle-Routine Activity Theory)的縮寫,它主要建立於兩個基礎理論之上:

RAT(Routine Activities Theory,日常活動理論):強調犯罪行為發生的前提,是「動機強烈的加害者」、「缺乏監控的情境」與「合適的目標」三者在同一時間、地點交會。其中,「合適的目標」又具備四大特性(VIVA):價值高、可接近、可移動、可及性。

LET(Lifestyle Exposure Theory,生活方式暴露理論):說明人們的生活方式會影響他們暴露於風險之中的機率。

L-RAT(Lifestyle- Routine Activities Theory,日常活動整合型理論):犯罪被害的要素除了「動機強烈的加害者」、「缺乏監控的情境」以外,還有「和犯罪者生活型態相似的被害者」。

Cyber-RAT(Cyber-Routine Activities Theory,網路日常活動理論):L-RAT的延伸理論,更加注重網路時代的多元使用與相應的損失。

圖說:資訊科技成癮和網路霸凌行為 → 創造犯罪機會(犯罪者、目標、缺乏保護) → 增加網路被害的可能性。圖片來源:蔡田木(2023)我國網路詐欺被害調查與防治研究

L-RAT舉例來說,詐欺犯只要擁有足夠的設備就能夠任意在網路上尋找目標,這時只要網路使用者恰巧進入一個危險的網域,就可能會成為受害者,尤其經常造訪盜版網站、非法平台、或是有網路成癮習慣的話,受害者暴露在詐騙環境中的時間就比一般人長得多,也就更容易被加害者鎖定。

因此,在詐騙者的眼中,「完美受害者」不但容易衝動、追求刺激,他的價值觀也與詐騙者個人有著高度的相似,犯人便更容易能夠掌握其行動。

詐騙手法日新月異,樣樣「客製化」

網路時代的詐騙具有高度隨機性且手法多元,可以說是無孔不入,對於一般民眾來說防不勝防。以投資詐騙為例,詐騙集團通常會鎖定35至50歲、有一定理財基礎與收入的投資客。這樣的族群表面上理性謹慎,但實際上對高報酬商品仍具期待心。詐騙集團會先派出「老師號」創建專業權威形象,再用大量「水軍留言」製造群組裡的集體認同感,讓人放下戒心,逐步誘導投入資金。

同樣的策略也常見於網路購物詐騙:詐騙者在社群平台上張貼低價商品資訊,再配合社群習性創立多個帳號留言、對話,來博取信任,交易時再跨越多方平台以擾亂消費者的判斷力。這類手法往往能成功吸引學生、老人等對價格較敏感的族群。被害者常因為「價格划算」、「留言可信」而匆忙下單,等收到東西才發現受騙已晚。

連詐騙的時間與金額都有一大講究,詐欺犯鎖定的時段經常是晚間7至9點,這些時間點人們經常上網放鬆,警戒心較低,也因此最容易被製造出的「緊急情境」所左右,且金額必須根據被害者的財力而訂,進一步降低對於風險的警惕。

蔡田木教授總結出網路詐欺被害經驗大多有以下幾個共通點:他們大多數不認識加害人;他們大多數選擇以網路ATM轉帳付款;他們大多數在18-22時匯款;他們大多數被騙走的金額在1萬元以下。這樣的行為模式,正反映出詐騙者高度掌握目標族群的生活型態與心理機制,進行「客製化詐騙」。不再只是廣撒網,而是精準鎖定、逐步引導、重複勾引。

保護自己,從細節做起

詐欺涉及到人性,只要是人就有被詐騙的可能,在網路發展快速的時代,人與人之間的信任關係變得更複雜,詐騙手法日益多變。若要有效防治網路詐騙,就需要全民一起動員。

以社會層面而言,要大規模地減少網路犯罪,需要政府、產業、公司之間的合作,有意識地建立起社會防護網,並持續發展科技偵查方面的技術,目前有許多軟體應用AI技術過濾可疑的來電與簡訊,以減少手機用戶點擊釣魚網站的可能性,未來或許還可以進一步透過實時監控以即時觀測相關的可疑行動,或是利用智能分析工具確認合約中的風險與漏洞。

目前台灣對於詐騙的防範教育還是著重於思想宣導,較少對於個人財務與風險的系統理解,因此最有效的預防措施依然是看到可疑的訊息時進行查證、只在官方網站進行購物或下載活動、不輕易在網路上透露個人資訊。

1.蔡田木(2023)我國網路詐欺被害調查與防治研究

2.內政部警政統計通報

3.2024金融科技防詐新態勢,AI聯合學習技術成最大亮點,https://www.ithome.com.tw/news/165869

4.把AI化身為防駭利器!遠傳運用AI技術阻擋假電話、簡訊與高風險網站,讓網路詐騙無所遁形!,https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/lifecircle/tech/2024/10/aiprotect.html

5."Data Analysis of the MBTI Personality Distribution of Telecommunication Fraud Victims"Kang chen*, Chuang Ma Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing, China

6."How neurotic are scam victims, really? The big five and Internet scams "David Modica , Stephen E.G. Leab a,b University of Exeter, School of Psychology