臺灣南部的農田,在盛夏午後常常迎來驟雨。對過去的農夫而言,天氣的無常意味著收成的風險;但如今,在國立屏東科技大學的綠能溫室裡,氣候與作物的關係正以另一種方式被解讀。環境參數被感測器精準捕捉,數據即時回傳到手機,農民甚至不必踏進溫室,就能知道該灌溉還是該降溫。

在極端天氣事件與農村人口老化的夾擊下,傳統農業「看天吃飯」的時代已經逐漸遠去。取而代之的,是一種由數據驅動的管理模式。國立屏東科技大學智慧農業團隊彭克仲教授、梁佑慎教授與鍾興穎助理教授在113年共同主持的「熱帶農業科技研究發展暨數位轉型計畫」,正試圖透過智慧溫室與數據平台,為臺灣農業開啟另一條道路。

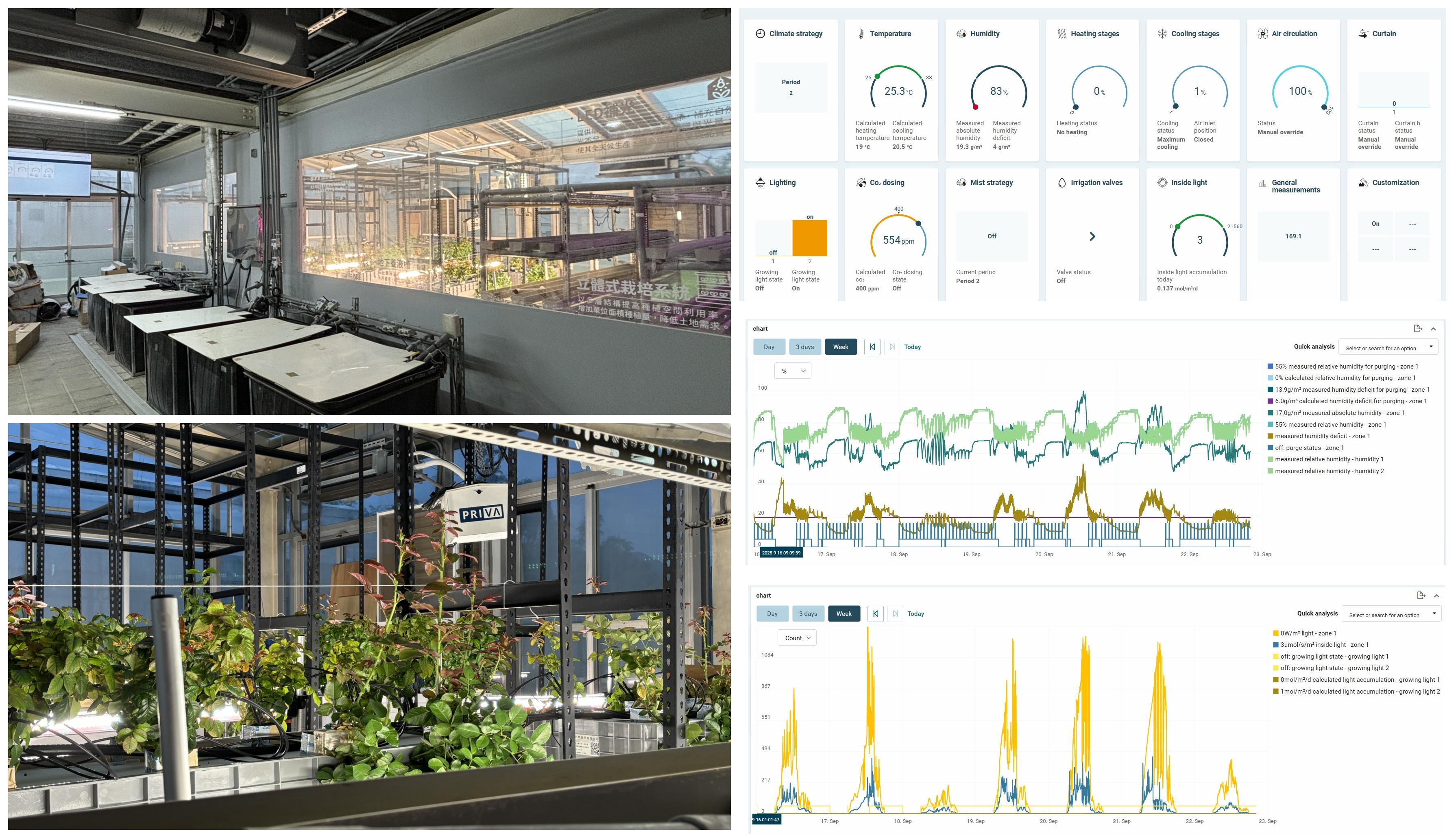

國立屏東科技大學「熱帶農業科技研究發展暨數位轉型計畫」正試圖用科技重塑農業的面貌。(圖為屏科大綠能溫室環境監控與資訊收集系統。)圖片來源:梁佑慎教授提供

農業的三重挑戰

屏東科技大學農園生產系的梁佑慎教授不諱言,傳統農業已經走到轉型的關口。農村人口老化讓勞力日漸稀缺,氣候變遷帶來不可預測的極端天氣,消費市場則要求食品安全、產地履歷與永續生產。這三重壓力逼得農業必須尋找新方法,需要更精準的栽培、農業知識傳承。

他解釋說,聯合國估計 2050 年全球人口將突破 97 億,糧食需求得在有限土地與資源下增加超過五成,才能養活全人類。這樣的挑戰,單靠經驗農法無法應付。所幸科技成熟與普及,感測器、人工智慧、大數據與雲端運算的成本不斷下降,如今已能落實在農場。各國政策也積極推動「智慧農業」與「精準農業」,要求農業在碳中和與永續發展的目標下前進。

「過去農業依靠農民經驗,但數位農業透過數據收集、AI 分析與自動控制,讓管理更科學化、可預測並可持續。」梁佑慎教授強調,這種轉變代表農業已經從被動應對,走向主動決策。

測量一切之後,該傾聽什麼?

感測器是植物的「語言器官」,讓作物第一次能把自身需求清楚傳達。但要讓作物真正把需求清楚傳達,光有器官還不夠。

在一般想像中,一座智慧溫室,就是在四周裝滿各式各樣的感測器。屏科大的智慧溫室也不例外,外氣象站持續記錄雨量、風向與光照;內氣象站則同時測量溫度、濕度、酸鹼值與二氧化碳濃度。甚至能測量光合有效輻射(Photosynthetically Active Radiation, PAR)來計算光合作用的能量,或透過「蒸氣壓差」來精準評估植物的水分壓力。

這些精密的數據,匯聚成一個看似無懈可擊的監控系統。然而,當我們有能力測量一切時,我們到底該傾聽什麼?溫室的平均溫度是攝氏 25 度,就代表每一株作物都在最佳狀態嗎?

農園生產系鍾興穎助理教授認為,一座真正的智慧溫室,其挑戰不在於測量得多精細,而在於能否理解作物「無法移動」的處境。感測器的終極任務,並非只回報平均值,而是能讓無法移動的植物及時回報自己的真實狀態,透過數據分析與演算法的快速決策,讓溫室永遠保持在植物最舒服的時刻。

感測器是植物的「語言器官」,相當於讓作物能把自身需求清楚傳達。(圖為屏科大植物工廠蔬菜生產模組。)圖片來源:梁佑慎教授提供

用數據讀懂作物的真實「處境」

然而,要如何確保溫室中的每一個角落,都能達到這個理想狀態呢?答案並不在於感測器數量多寡,而在於部署是否合理。安裝的密度與位置決定了數據的精準度,讓農民能真正讀懂作物的需求。

鍾興穎助理教授說,若設計良好,每兩百至兩百五十平方公尺配置一組溫濕度與光照感測器即可。一千平方公尺的溫室大約需要四到五組,再加上一到兩支設在冠層上方,以掌握垂直空氣差異。二氧化碳濃度則建議每五百到一千平方公尺設置一支,若採取二氧化碳施肥或密閉式管理,還需要更高密度。

之所以這麼配置,正是為了解決農業科學中的核心問題:「空間異質性」。一座大型溫室就像一間開冷氣的教室,靠近出風口的座位特別冷,遠的地方則會有點悶。人覺得不舒服可以換位子,但作物不能。因此,策略性的多點佈建,其真正的目的,就是要繪製出溫室中那張看不見的「微氣候地圖」,讓管理者能照顧到每一株無法移動的作物。

這些感測器透過遠距離、低功耗、低頻寬的無線通訊網路技術 LoRa,或常見的 Wi-Fi 回傳數據,進入雲端平台。前者能以極低能耗覆蓋大片農地,適合農場長時間監測;後者則能支援即時回傳大量數據,適合溫室這類相對密閉的場域。農民只需透過手機或電腦,就能掌握所有環境變化。

更重要的是,這些數據不只是靜態呈現,而是觸發一連串自動化調控。當光照過高,系統會自動拉下遮陰網;溫度過高,會先啟動噴霧降溫,再開啟冷氣;濕度過低則啟動噴霧,高濕度時則打開除濕機或通風。這些控制背後其實是物理與生理的交互作用:噴霧降低空氣溫度同時提升相對濕度,有助於減少作物的蒸散壓力;除濕則能降低病害風險,因為多數病原菌在高濕環境下更容易繁殖。

過去農民手中的鋤頭,是最重要的工具。今天,手機正在取代它。溫室裡的所有數據,會在 App 上視覺化呈現,讓農民一眼就能看出溫室是否過熱、是否存在水分壓力。梁佑慎教授指出,最直觀的就是溫度,只要看圖表就能判斷是否出現熱障礙。農民甚至能同時比較不同作物區的數據,找出最佳的澆水與施肥時機。

數據化管理讓農民更少走進溫室,卻能做出更快、更準的決策。這種數位化帶來的不只是便利,也讓農民有更多信心。因為判斷不再只靠經驗與直覺,而是來自完整且即時的資料支持。

數據化管理讓農民更少走進溫室,卻能做出更快、更準的決策。(圖為智慧溫室瓜果類作物生產場域。)圖片來源:梁佑慎教授提供

綠能溫室是測試場域,也是一間真實的「教室」

屏科大的「綠能溫室」正是這套系統的最佳驗證。教授與研究團隊利用感測器監控栽培萵苣、甜椒、玫瑰與甜瓜等作物。效果十分顯著:團隊能更少進入溫室,減少人為干擾,讓植物在更穩定的環境中生長。

這些實驗不僅提供研究數據,也讓學生能實地操作,體驗從感測到管理的完整流程。更重要的是,這些案例讓外界看到智慧農業的可能性,並建立起與業界分享的模式。

智慧溫室並不是終點,而是起點。梁佑慎教授認為,未來系統會更往自動化發展,從單純的提醒農民,進一步實現自動開窗、調光與施肥。跨區域遠端監控也將成為可能,一位管理者能同時監控多個場域,甚至結合氣象預測,提前調整農事策略。

當數據累積到一定程度,還能建立「數位分身」,在虛擬環境中模擬不同的管理方式,找到最佳解,再應用於實際生產。這意味著農業正朝少人化、甚至近乎無人的「智慧工廠」邁進。

然而,要實現這樣的無人未來,反而更需要跨領域的人才。梁佑慎教授與鍾興穎助理教授特別點出,未來的農業工作者必須結合生物與工程的專長,例如利用 AI 影像辨識植物狀態;必須懂得資料科學與農園藝學,才能進行產量預測;甚至要跨入建築與熱力學領域,設計出更高效的溫室工程。

他鼓勵對智慧農業有興趣的高中生,不要只讀傳統農業知識,而是同時學習AI、物聯網與程式設計。因為未來的農業工程師,可能不是每天在田裡揮汗,而是在電腦前做出影響收成的關鍵決策。

農業人才不再只是「種田的人」,而是能跨足AI、工程與農藝的專業者。(圖為屏科大綠能溫室夜間一偶。)圖片來源:梁佑慎教授提供

智慧農業的願景與隱憂

在屏科大的實驗場裡,作物不再默默生長,而是透過感測器「說話」。這些數據讓農民不必再完全依靠經驗,而能以更科學、更可預測的方式經營土地。當糧食安全、氣候變遷與人口壓力同時襲來,農業數位轉型不只是效率的提升,更是社會安定的保障。國立屏東科技大學農園生產系的智慧農業研究團隊,正用智慧溫室證明,未來的農業既可以是高科技產業,也可以是守護人類生存的核心力量。

然而,智慧農業的快速推進不僅帶來技術突破,也拋出更深層的社會問題。當數位化成為主流,會不會讓資金與技術優勢的大企業率先掌握資源,導致小農在競爭中被邊緣化?還是可能因為工具的普及降低了知識門檻,吸引更多年輕人返鄉,帶動農村的新生力?

另一方面,傳統農民對數據的信任程度仍是一大挑戰,許多人習慣依靠經驗而非演算法,而昂貴的智慧溫室更不是所有農戶都能負擔。如何避免農村因設備成本、網路可得性或數據應用能力差異而出現新的「數位落差」,並確保不同規模與世代的農民都能受惠,將是智慧農業能否真正扎根的關鍵。

對此,梁佑慎教授表示,儘管這項技術尚處於開發驗證階段,尚未對外開放,轉型過程難免會帶來不適,但受惠於政府自 2017 年推動智慧農業計畫以來,許多陣痛期其實已逐漸消化,農民對於環境監測與氣象數據的應用也累積了一定經驗。他強調,數位科技就像一台導航系統,而老農的經驗則如同一位熟練的艦長。當青農(青年農民)運用這些工具與老農協作時,就像共同駕駛一艘名為「農業」的太空船,不僅能延續老艦長的知識,更能將其轉化並發揮在新的世代。