2025 年 7 月,丹娜絲颱風來襲,全臺累計近百萬戶停電,台電人員連夜搶修,只為儘早恢復供電。然而颱風、地震等天災幾乎每年重演,除了強化防災措施,我們更該問:隨著電力需求日益高升,是否有辦法「儲存電」來因應突發狀況、提高韌性?這個問題,正是國立臺灣科技大學電機工程系林長華教授團隊致力解答的目標。他們的研究核心,是為臺灣打造社區專屬的儲能系統 — 一個能在緊急時刻自給自足,平時又能幫大家省電費的『社區共享行動電源』。

儲能系統:再生能源的關鍵拼圖

長期以來,臺灣因應人口密集、用電需求快速成長,電力建設多半朝向「集中化」與「大型化」發展。為提升供電效率與穩定性,過去電廠與電網主要集中設於特定地區,並透過三條345kV的超高壓主幹線,串聯龍潭、中寮、龍崎三大變電所,形成一條橫跨南北、統一調度的供電網絡。

這樣的設計雖然提升了整體輸電效率,卻也讓電網過度仰賴單一幹線,一旦其中某一節點發生故障,便可能引發大範圍的停電事故,顯示目前供電系統在彈性與韌性上的不足。

為了提升供電韌性與穩定性,保障民眾主電網故障時的電力使用,必須發展社區自主發電、供電的能力,也就是導入「分散式電源」、發展「微電網」系統。微電網(Micro-Grid)可以整合太陽能、風力、儲能系統與市電,形成一套能在主電網中斷時獨立運作的小型電力網絡。然而,可再生能源面臨太陽下山後「晚間用電高峰、供電銳減」的問題,無法如傳統發電廠那樣穩定供電,限制了微電網的發展。

「社區式儲電系統」便是現階段的解決方案。白天將多餘的太陽能發電儲起來,晚上再釋放,就能在社區內發展出一套可獨立運作的微電網系統;平時透過儲備多餘發電降低供電波動、提升再生能源的利用率,增加微電網系統自身的穩定性。危機時刻則採取在地發電,自行與電網斷連、自主運作。

圖說:「社區屋頂太陽能板實景」。若能結合儲能系統與雲端智慧調度,將有助社區在停電或災害時維持基本供電,打造具韌性的淨零生活環境。圖片來源:pexels

從發電到放電,社區儲能如何運作?

社區儲能系統就像一個「大型行動電源」:當太陽出來時,它會先供應用電所需,多餘的電則儲存起來;到了晚上或突發停電時,再釋放這些備用電力,確保整體用電不斷供。以太陽能發電的儲能系統為例,流程具體如下:

1. 太陽能發電系統產生能量。

2. 支援用戶日常用電,傳送必要電力至耗電系統,若有多餘電力,則傳送至電池櫃中將電能轉換為化學能,電子由外部電源推動回流至負極,完成儲能。

3. 用電量上升,系統根據天氣與用電模式判斷是否放電或轉由市電供應;

傍晚尖峰時段,系統預測即將進入的負載高峰,提前調度儲電將化學能轉成電能釋出,電子從負極流向正極,產生電流、避免跳電。

4. 若遇到災害中斷電網供應,系統自動切換至孤島模式,維持社區內基本供電。

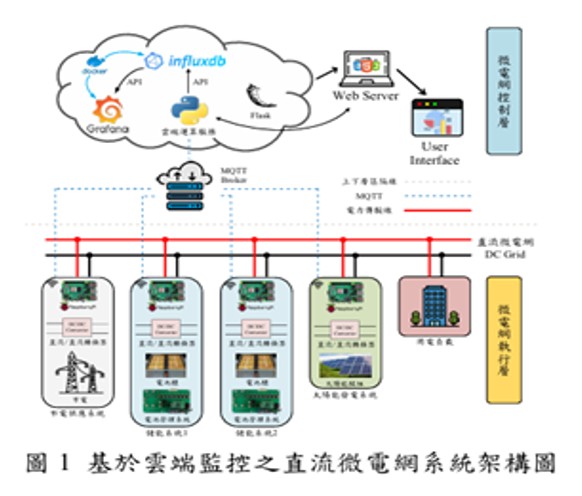

圖說:基於雲端監控之直流微電網系統架構圖。圖片來源:林長華教授提供

而儲能系統的運作可分為執行層與控制層兩個層次,並結合四大核心系統偕同完成,包括太陽能發電系統、電池儲能系統、市電備援系統、雲端監控平台。這四大系統會根據用電時間、需求與天氣變化進行電力的儲備與分配,如白天太陽強時儲存電力,晚上用電高峰時釋出儲存的電,減輕電網負擔並節省電費。

這一切的中樞,就是具備智慧演算能力的「雲端監控平台」,因為何時儲、何時放、從哪來,都需精密演算與調度。有效地針對不同情境、不同時段的電價進行資源調配,達到能源利用的最大化,負責預測與監控用電需求、控制電池何時充電/放電、調度市電與太陽能電力比例,將每一度電都用得恰到好處,這就是微電網控制層「雲端監控平台」,作為中樞指揮官的職責所在。

針對雲端監控平台的操作模式,林長華教授介紹兩種特別的控制策略:

1. 粒子群演算法(Particle Swarm Optimization, PSO):原本是模擬魚、鳥這些群體動物行為,例如預測鳥群的運動。以此為基礎開發的AI演算法,追求全面完整的用電策略。透過找出其中表現最優異的粒子與各個個體的最佳成績,反覆計算以得出全時段的最佳解答。

2. 貪婪演算法(Greedy Algorithm):每一步選擇中都採取「當下最有利」的行動,以局部最佳決策為核心,能夠有效限制充放電範圍,速度快、成本低、效果穩定。

相較於傳統僅進行削峰填谷、避開過載的控制模式,上述兩套演算法進一步引入了「時間電價」這項經濟參數,能夠針對不同時段的電價差異進行分析,並細緻預測用電需求分布。透過劃分尖峰、半尖峰與離峰等區段,有效避開高電價時段使用市電,甚至提前在半尖峰時段預充電力,進而動態調整儲能系統的充放電時機與範圍。如此不僅提升儲能效率,也實現節電與節費的雙重效益。像是學校、社區這種規模中等、資源有限的情境,就適合採用效率高、成本低的貪婪演算法,而粒子群演算法雖然以獲得最佳解為目標,然而其需要高規格的運算能力與時間,因此較難運用於即時場景中。

雲端監控平台的核心功能,在於能依據不同情境靈活切換操控模式,以因應高峰用電壓力或突發的緊急狀況。未來若能進一步結合更高階的負載預測模型與感測技術(如物聯網 IoT),將有機會開拓更精準且多元的儲能調度應用,提升系統彈性與整體能源效益。

儲能從社區起步,邁向淨零未來

社區型儲能具備「就地使用、就地自救」的彈性與韌性,特別是在面對天災、限電或尖峰用電時。以丹娜絲颱風造成的全面停電為例,若各社區具備儲能設施,至少可維持緊急照明、冰箱、電梯與基本設備供電,大幅降低災害衝擊。

但林教授也指出,目前民眾對於儲能系統的接受度仍有待提升,若要成功導入社區儲能,還需具備幾項社區特徵:有足夠空間可安裝太陽能與電池設施、住戶作息多元(如上班族與長者並存)、社區管理制度健全,以及居民對儲能系統的接受度與環保意識。再者,儲能系統的建置,除了電池與雲端平台本身,還需搭配高效率的電能轉換器、智慧電表與資料通訊設備的整合,所需資源不容小覷。

林教授指出,儲能系統的落地不只仰賴技術,更需要社區條件的配合與居民意識的提升。目前較適合先行試辦的場域,包括學校、宿舍、工業園區與偏鄉社區等地,這些地方用電集中、管理明確,是技術優化與經驗累積的重要起點。

而一旦這套模式成熟、系統穩定,不只可以在社區內發揮備援作用,更有機會向外擴展,接軌整體市電架構。想像未來,太陽能與風電等分散式再生能源不再只是輔助,而能透過儲能設備的調節,真正成為主力。從過去仰賴集中調度的電網邏輯,逐步走向在地發電、就近使用的彈性配置,將是邁向淨零目標的重要轉捩點。

圖說:「天災來襲,城市電網風險暴露」。面對颱風、地震與雷擊等突發災害,發展具韌性的社區儲能系統,成為提升供電穩定的關鍵解方。圖片來源:pexels