臺灣不論是政府還是產業界,皆陸續出現碳捕捉與再利用的成功案例。

上圖為臺中減碳技術園區。圖片來源:楊明偉資深專員提供

溫室氣體也能再利用?

在這個因為工業化發展,導致大量溫室氣體排放,造成全球氣候異常的時代,「氣候變遷」幾乎變成了全民議題。在國家 2050 淨零排放的政策趨勢下,從政府到民間,人人無不將減碳作為主要目標。而溫室氣體其實有很多種,當談到溫室氣體,第一個躍入多數人的腦海中的關鍵字,往往就是「二氧化碳(CO2)」。

然而你是否想過?聽起來幾乎是人人喊「減」的二氧化碳,也能廣泛地再利用!

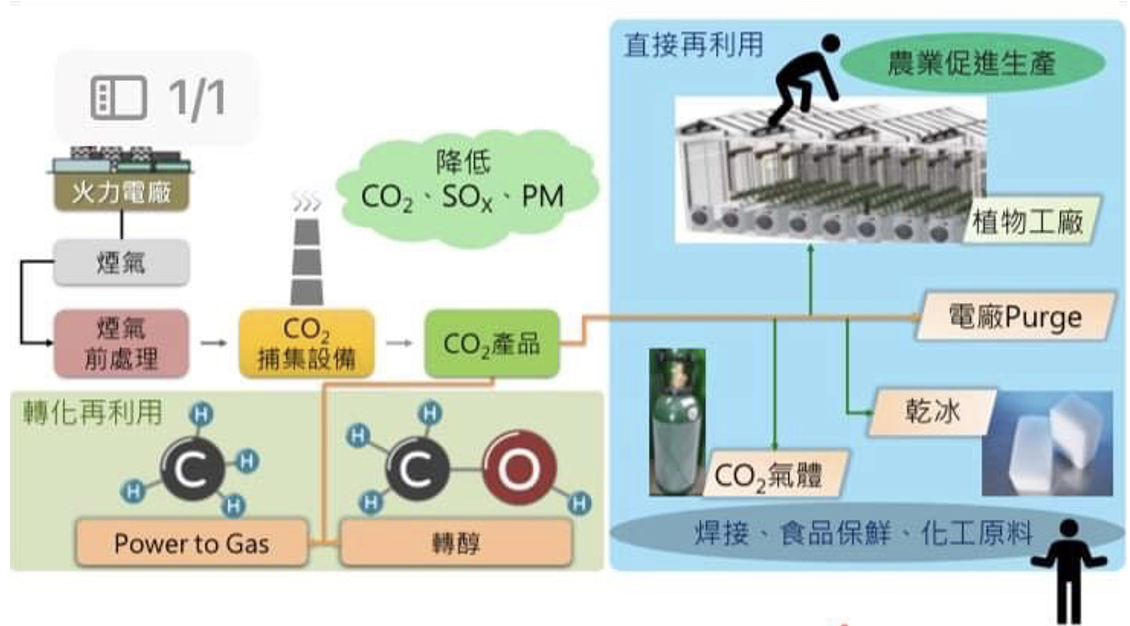

其實在工業上,經常直接使用二氧化碳,或是將其作為原材料,轉化後再利用。台電綜合研究所化學資深研究專員楊明偉分享,在一般工業上,二氧化碳可以大致分成「直接再利用」與「轉化(重組)再利用」。

「直接再利用」是以二氧化碳的型態,直接用於相關製造程序上,例如:焊接用保護氣體、清洗用氣體、製造乾冰、溫室植物養植等。而「轉化再利用」則是與其他化學品一起反應製成其他成品,例如:加氫反應成甲烷、甲酸、甲醇等。就連生活中常見的氣泡飲品、CO2 型滅火器等,也會用到二氧化碳,可見 CO2 的利用,跟我們的日常息息相關。

在工業上,經常會使用二氧化碳,大致可分成「直接再利用」與「轉化(重組)再利用」。

圖片來源:楊明偉資深專員提供

從減碳到零碳,甚至還能負碳!?

聰明如你,看到這邊應該就會想到,既然一方面在工業製程上,二氧化碳等溫室氣體大量排放是個問題,而另一方面,許多地方又需要利用二氧化碳,是不是能想出一套辦法,將這些製程中產生的二氧化碳給捕捉起來,再將它封存或利用?

沒錯,這邊就要介紹到「二氧化碳捕捉、封存、再利用技術(Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS)」。CCUS 簡單來說,主要是利用化學吸收和物理分離,或是其他技術包括如薄膜、化學循環或鈣迴路等方法,將工廠製程排放或大氣中的二氧化碳進行捕集,灌入地(海)底封存或再利用的技術,目前在國際間,能源、化學、鋼鐵、水泥、航空等高碳排產業也爭相發展,以降低二氧化碳排放量。

這樣的技術誕生後,國外甚至有服裝品牌,將工廠製程廢氣中的二氧化碳捕捉後,經過一連串的轉化,再製成聚酯纖維,打造出廢氣回收衣。而在國內,也有實際案例,藉由碳捕捉技術將工廠煙道的二氧化碳再製成化學原料。因此在未來,我們可以期盼,如果利用二氧化碳捕捉技術所製成的原料來生產產品,它所消耗或利用的碳,可能大於製造過程所排放的碳,甚至有機會達到負排碳的效果!

打造永續碳循環,關鍵產業要搭配

碳捕捉再利用與封存技術,現在幾乎被認為是最直接、最有效的減碳方法之一。目前國際上陸續出現「永續碳循環」模式的成功案例,例如,澳洲雪梨大學日前利用非熱電漿技術產生的高能電子打斷化學鍵,將垃圾掩埋場排出的甲烷和二氧化碳重組,藉由這個程序生產出永續航空燃料。這個模式對高碳排的航空業來說,就像一道邁向淨零的曙光。回顧臺灣,楊明偉資深專員也分享,像工研院等技術單位或是石化、鋼鐵、水泥產業也陸續出現成功案例。

然而,目前難以普及的原因之一在於,碳捕捉技術仍然屬於發展中的階段,技術驗證與設備建置的成本相當高昂。楊明偉資深專員補充說明,臺灣現階段碳捕捉的技術落實,在成本、能耗、規模上,都有待努力,才能真正成為量產製程。

考慮到產業鏈的整體能耗,碳捕捉與再利用技術可能效益不佳。例如:一個高碳排的工廠或產業,以及利用二氧化碳作為原料的產業,如果相距太遠,在碳捕捉後,可能產生運輸耗能太多,或在運輸過程中逸散的問題。因此在未來,產業之間的搭配,將會是關鍵。

你能想像一個永續的碳循環產業鏈嗎?如果能夠將排碳、捕捉與轉化碳以及利用碳的產業相結合,我們,就有機會。

楊明偉資深專員也認為未來可期,「中鋼與中油的鋼化聯產試驗計畫就是一個案例,利用工研院的碳捕捉(Carbon Capture and Storage, CCS)、氣體純化(觸媒轉化)、電解產氫三大關鍵技術,將煉鋼的製程燃(廢)氣轉換為化學品。」

減碳大趨勢,攜手邁向循環經濟

目前世界各國無不積極發展碳捕捉與再利用技術,國際能源署(International Energy Agency, IEA)在 2021 年發布的淨零碳排路徑分析報告中也提到,減碳方法中的七項重要技術(包含提升能源效率、減少浪費、電力化、再生能源、氫能、生質能以及碳捕捉),其中之一就是積極發展碳捕捉技術。

更重要的是,「積極減碳」並非要追求不排碳或是不再使用碳,而是要導入循環經濟的概念,創造出永續的碳循環模式。利用碳捕捉與再利用技術,將人類活動所產生的二氧化碳排放捕獲後,導入再利用端或者是封存,改變以往工業製程的碳排放直接逸散到地球大氣中的模式。

期望有那麼一天,二氧化碳不再人人喊「減」,而是隨著再利用技術積極發展,實現 2050 淨零排放的目標,同時達到人類與環境的永續平衡。

採訪台電綜合研究所楊明偉資深研究專員

本著作係採用 創用 CC 姓名標示─非商業性─禁止改作 3.0 台灣 授權條款 授權.

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸著作,但不得為商業目的之使用,亦不得修改該著作。 使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

閱讀授權標章或

授權條款法律文字。