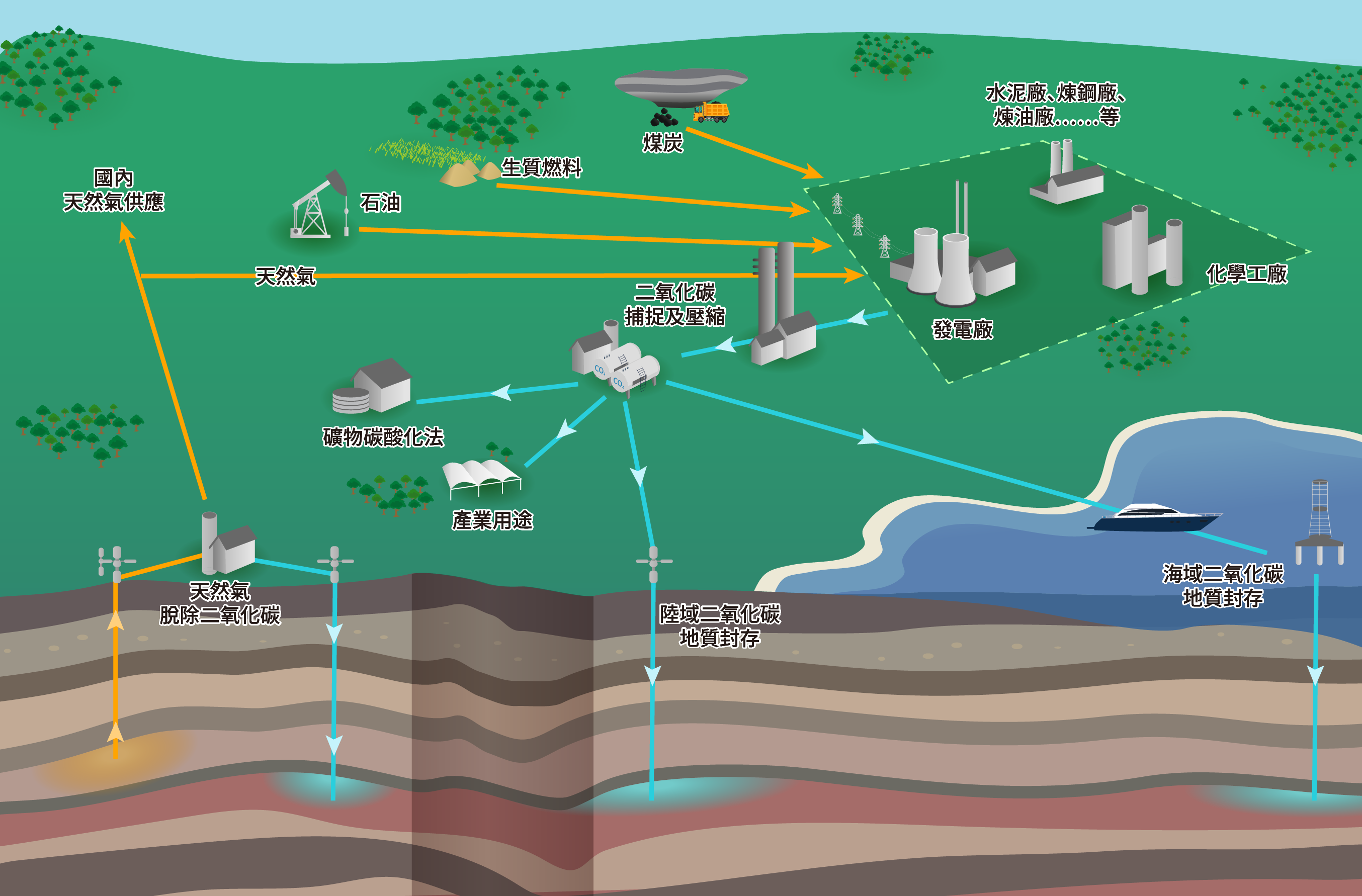

為了減少人類對環境的影響,二氧化碳捕捉、封存、再利用技術(Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS)應運而生。圖片來源:3rdtimeluckystudio/Shutterstock.com

人類使用的能源與資源,許多都與碳息息相關,例如火力發電、鋼鐵、水泥與石化產業都會產生二氧化碳。如果想要減少人類對環境的影響,降低二氧化碳的人為排放是重要方向,不過應運而生的「碳封存」(carbon storage)技術,是否適合臺灣呢?

從開採石油的工法,到淨零碳排放的一環

簡單來說,碳封存就是完成碳的循環,讓原先從地下產出的碳(碳氫化合物,例如石油或天然氣),透過工程方法讓碳(二氧化碳)再回到地層深處。重回地底的碳,會由於各種因素變成不具移動性,甚至是完全固定;當所封存的碳轉變為不再移動,就不會對地表生態圈造成影響。

任職於國立成功大學資源工程學系的謝秉志教授,專精於石油工程及碳封存領域。他解釋,碳封存其實並非新科技,石油工程業早在 1970 年代便將二氧化碳注入地底的油田,輔助開採石油。

碳封存的角色歷來經過明顯變化。最初應用於石油工業開採石油,後來在減碳的浪潮下,成為減少人為碳排的減碳工程之一。隨著全世界設立「淨零排放」的長期目標,又成為淨零整體考量中的一環。

謝秉志教授指出,碳封存的目的不是為化石燃料產業續命,而是在能源轉型的過程中,扮演過渡期間的減碳工具,想認識碳封存的意義,必須更全面思考整個產業流程。

以目前排碳壓力最大的發電業為例,要減少碳排放,首先是要最大化使用再生能源,以降低火力發電所佔比例。在邁向 100% 再生能源電力的過渡期間,可以用排碳較低的天然氣取代煤炭,進行降碳,燃料的轉換能大幅降低排碳量。而在能源轉型的過渡期間,如果仍要達成碳中和,最後再思考從排碳的源頭下手,實施「碳捕捉」(carbon capture),減少人為排放的二氧化碳向大氣釋放,並透過碳的再利用(utilization)以及封存,讓火力發電廠變成碳中和設施,達成去碳電力的終極目標。

碳封存的定位及效果,該投入多少資源,都要和其他因素一起考量。謝秉志教授舉例,如果臺灣百分之百電力以綠能發電,不使用火力發電之下,就不會用到碳封存(可視為火力發電的一種去碳環保設施)。從另一個角度來看,碳封存是能源轉型的過渡期間,一項協助碳中和的措施。

將二氧化碳送進地底,再由大自然後續工作

碳封存身為產業減碳鏈的最後一步,臺灣適合發展嗎?臺灣本土的石油、天然氣蘊藏量雖然很有限,不過謝秉志教授表示,臺灣的地質條件其實非常適合碳封存,特別是臺灣西部海域的臺西盆地。

一般人想到的二氧化碳,或許是一種看不見的氣體、溶解在汽水中的氣泡,或是固態的乾冰。要將二氧化碳進行封存,難道是先變成乾冰再埋起來嗎?事實上包含二氧化碳在內,大自然的物質都會受到壓力、溫度,以及周遭環境的影響。人類可以利用自然法則,引導二氧化碳到合適的地下空間,再由大自然完成後續工作。

對二氧化碳施加壓力,推向地底幾公里深處,就像是頭上累積愈來愈多重量,二氧化碳很自然的會面臨愈來愈高的溫度與壓力,在地下深度 800 公尺以下會開始形成「超臨界」狀態。其密度類似液體,謝秉志教授形容可以想像是一種很輕的油;但是其移動能力又類似氣體,能夠穿過孔隙,充滿地下的孔隙空間。

假如地底有一層地層(通常是砂岩層),適合超臨界二氧化碳存放,上面的地質條件(通常是頁岩層)又能很有效的阻止二氧化碳穿透回到地表,便會是理想的碳封存空間。

另外,地底所封存的二氧化碳不會永遠都是流動的超臨界狀態,它會與地層中原始的地層水以及地層岩石中的礦物起化學反應。二氧化碳會溶解、離子化、並跟地層岩石礦物作用後變成碳酸鹽類礦物,例如碳酸鈣,也就是常見的石灰石。一旦二氧化碳轉化為石灰石,便形成穩定的固體,不會再回到地表與大氣中。

碳封存的基本概念:碳從地下來,讓碳回到地下。二氧化碳是一種資源,可以捕捉後再利用。若需要捕捉的量很多,可以存回去地下,達成資源循環。資料來源:CO2CRC(謝秉志教授提供)

謹慎操作,確保安全無虞

臺灣的西部適合碳封存,為什麼東部不適合?謝秉志教授解釋,臺灣東部以變質岩為主,例如民眾熟悉的建材大理岩,質地緻密,假如沒有裂隙,原狀根本不會有孔隙,而孔隙空間是讓二氧化碳封存的空間。西部的地質截然不同,常見充斥孔隙的沉積岩,二氧化碳容易注入,也有很大的空間可以封存。

除此之外,臺灣多數排碳源頭,發電廠、工廠與工業設施多半位於西部,距離碳封存場地近,不用運輸太遠。

把大量二氧化碳送進地底安全嗎?有什麼注意事項?謝秉志教授說明,臺灣的地下地層廣度很大,孔隙空間豐富,所封存的二氧化碳只會佔整體可利用空間的幾個百分比,因此不會累積太高的壓力。

誘發地震的風險方面,透過良好的工程管理也可以避免。事實上在國際間,並沒有因為碳封存而誘發地震的傷害案例。良好的工程管理是在操作上,一個封存地層中的同一個井內,不要一次注入太多二氧化碳,而是選擇有一定距離的多處地點,各自有限量的注入。

另外,碳封存最重要的是不能影響地下水(可飲用水)資源。地下水的深度最多在四、五百公尺以內,碳封存則是將二氧化碳送到數公里深處,兩者之間有很多頁岩層阻擋,所以不會有接觸的機會。

其實幾公里深的地層裡,也有原生的地層水存在,但是不同於地下水是可供飲用、灌溉的淡水,它們是類似海水的鹽水。深入地底的二氧化碳,很多都會溶於地層中的鹽水。碳封存運作時,切莫不可擾亂兩者!

臺灣西部海域是碳封存潛力位址

臺灣土地面積有限,人口眾多。謝秉志教授認為,比起目前的陸域,在臺灣西部海域進行碳封存的潛力更高。在陸域實施碳封存,也許地表操作場域的鄰近居民會感到壓力,較為擔心。海域相對來說,影響居民的程度少很多。

臺灣西部數公里深處的沉積岩地質,從陸地到海洋是延續的;所謂「海域」其實和海水無關,而是將二氧化碳送往海床之下幾公里深的地層中存放。由於地層傾斜的自然因素,在臺灣近海海域進行碳封存操作,二氧化碳會緩緩自行向西移動,遠離臺灣陸域的民眾。

除了傳統的作法,近來碳封存又有許多新的嘗試方向。例如直接從空氣捕捉後再進行碳封存,這樣可以達成負碳(carbon negative)的目的;或是結合生質能的使用,形成另一類生質能負碳科技。「負碳」的概念是直接減少大氣中的二氧化碳濃度。然而,這些嘗試的效果,也還有待時間驗證。

謝秉志教授強調,碳封存有工程、經濟、社會等不同面向的考量,目前在工程面相對成熟,能不能讓這項減碳科技有直接的效果,還是需要提高經濟面的誘因,更重要的是讓民眾更清楚其中意義,也不要產生誤會。若經濟補助效益不強,社會大眾也多有疑慮,碳封存仍然難有蓬勃發展的機會。

本著作係採用 創用 CC 姓名標示─非商業性─禁止改作 3.0 台灣 授權條款 授權.

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸著作,但不得為商業目的之使用,亦不得修改該著作。 使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

閱讀授權標章或

授權條款法律文字。